成年後見制度をご存じでしょうか。現在、政府が普及に力を入れているので、何となく聞いたことがある人が多いと思います。

でも、その実態についてはどうでしょう。恐らくほとんどの人がよく知らないのではないでしょうか。

成年後見制度は2000年に介護保険制度と同時に創設されました。厚生労働省の試算では、2025年に認知症高齢者は約700万人に達すると見られおり、超高齢社会への備えとして作られました。

2つの制度が同時にスタートしたのには理由があります。介護保険の利用者は自分に合う介護保険サービスを選んで契約を結びます。ところが認知症などで判断能力が不十分になった人にはそれができないので、家庭裁判所が選んだ後見人が本人(認知症の人や知的精神障害者)の代わりに契約する制度が作られたのです。

この他、後見人には医療などの各種契約の代行や、本人の代わりに本人名義の預貯金やキャッシュカードなどの資産を管理する権限が家裁から与えられています。

成年後見制度の利用者が増えない理由

2つの制度は、いわば車の両輪としてスタートしたのですが、介護保険制度はすっかり社会に定着し、多くの高齢者が利用しているのに対し、成年後見制度の利用者はわずか21万人に留まっています。

認知症高齢者は6年前の時点で462万人。つまり、圧倒的多数の高齢者が成年後見制度を利用していないことになります。

なぜ利用者が増えないのでしょうか。最大の原因として指摘されているのは、職業後見人(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が、本人や家族の意思を無視することです。

たとえば、認知症の夫を在宅介護している九州在住の66歳の夫人は疲れ切った様子で、私にこう話していました。

「成年後見制度は認知症のお年寄りや障害者を助けるための制度だと聞き、私が後見人になりたいと利用を申し立てました。ところが家裁は私ではなく、赤の他人の司法書士を夫の後見人に選任しました。この後見人は、夫の意思を尊重するどころか、就任以来、一度も夫と会おうとせず、夫のためになにもしてくれません。この制度を利用して、良いことは1つもありません。夫は生きる意欲を失い“死んだほうがましだ”と話しています」

高齢者夫婦の家庭では、夫の預貯金や年金収入が家計の大半を占めているのが一般的だが、夫人によると、家計の大元である夫の全財産を後見人が管理することになったため、何をするにも後見人におうかがいを立てねばならなくなったといいます。

「夫は家族旅行が好きで、主治医からも“家族旅行は気分転換になる。認知症治療の上でも効果がある”と勧められていたので、それを後見人に伝えたところ、“効果を証明する証拠を出せ”と言い、結局、旅費を出してくれませんでした。夫の在宅介護のため、夫は“自宅を建て替えたい”と言いましたが、これも後見人に退けられました。赤の他人に土足で家の中を踏みにじられている感じです。私たちがコツコツためてきたお金をなぜ使えないのでしょう。ストレスの余り、うつ病になりそうです」

「本人意思の尊重」という根本理念が形骸化している

この後見人に限らず、自分が保護する相手の認知症高齢者や障害者本人と一度も会わない後見人は決して珍しくありません。

成年後見制度の根幹を成す理念があります。「(後見人は本人の)意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない」(民法858条「身上配慮義務」)というものです。

ところが現実には「認知症高齢者や障害者と会っても仕方がない」と言って本人と会わない後見人が少なくありません。「本人意思の尊重」という根本理念が形骸化しているのです。

これについては、成年後見制度の運用と後見人の監督責任を持つ全国の家裁も懸念を深めています。今年5月、大阪家裁は、成年後見制度の利用者が一向に増えないことを受け、後見人に「本人意思の尊重」を行うようガイドラインをまとめています。

これについて4月30日付けの「読売新聞」は、利用者の伸び悩みについて「本人の意向を確認せず、勝手に判断する後見人への不満が一因とされる」と指摘しています。

制度発足から18年も経つのに、いまさら、こんな当たり前のことを家裁が釘を刺さねばならないのが成年後見制度の現状なのです。

日本の成年後見制度にある本質的な矛盾

現在、日本の後見人の7割は、弁護士、司法書士、社会福祉士といった職業後見人が占めています。一方、親や子供のことを一番よく知っているはずの家族などの親族は後見人の3割しかおらず、その割合は年々減っています。

現在では、家裁が家族などの親族を後見人に選任することは基本的にありません。これは後見人の6〜7割を親族が占めている欧米先進国と対照的です。

なぜ、こうした特異な運用が行われているのでしょうか。

成年後見制度は、司法の中で最も行政寄りの分野と言われています。判断能力が不十分な人が契約社会のなかで不利なく渡り合って行けるようにすることが最大のテーマであり、その意味では福祉的要素が強い分野とも言われています。

成年後見制度は、本来は、福祉の分野であり、行政が担当すべきだと言われているのです。

ところが日本では“福祉の素人”のはずの家裁が、後見人の選任、後見監督などの権限を独占的に握っています。ここに日本の成年後見制度の本質的な矛盾があります。

家裁の裁判官、職員には、福祉の専門知識がない上、家裁の限られた予算と人員で、個々の後見事件を監督、指導できるはずがありません。

そこで全国の家裁を統括する最高裁家庭局は、家裁の監督責任を法曹界仲間の弁護士と司法書士に丸投げして辻褄(つじつま)を合わせようとしました。弁護士、司法書士を後見人や後見監督人に選任して、家裁の代わりに監督させようとしたのです。その結果、後見人の大半を職業後見人が占めることになったのです。

時給72万円のオイシイ仕事

しかしボランティアが基本の親族後見人に対し、職業後見人には報酬が発生します。報酬額は被後見人の預貯金額に比例し、1000万円以下だと年間24万円、5000万円を超えると年間に72万円ほど。これは弁護士などからすれば少ない額かもしれませんが、年金生活者が多い認知症高齢者などにとっては大きなお金です。

むろん職業後見人が報酬に見合う仕事をしてくれるならいいのですが、実際には、職業後見人が本人のために行うのは、本人の通帳を預かることと、年1回、家裁に後見事務の報告書を提出するだけというケースがほとんどです。

報告書はチェック方式ですので、記入にかかる時間は30分程度です。要するに、職業後見人が本人のために使う労力は、1年間に30分からせいぜい小一時間程度に過ぎません。つまり、弁護士や司法書士から見ると、時給24万円とか72万円のオイシイ仕事というわけです。

私が話を聞いた家族たちは、一人の例外もなく、皆、こう嘆いていました。

「弁護士や司法書士後見人は認知症高齢者への関心や共感がまるでない。彼らは認知症高齢者のために何もしない。それなのに認知症高齢者や知的精神障害者の財産から、年間数十万円もの、少なくない報酬を取っていく」

ところが、現在の成年後見制度では、「何もしない」という理由だけで職業後見人を辞めさせることはできない、おかしな仕組みになっています。後見人の解任の権限は家裁にあるのですが、何もしないからという理由で家裁が職業後見人を解任することは、まずありません。

つまり、いったん職業後見人がついたら、何もしなくても、認知症高齢者や障害者は自分が死ぬまで延々と、報酬を払わされ続けるのです。

成年後見制度を利用したばかりに、人生を狂わされ、絶望している人たちが大勢います。

ところが、こうした実態はほとんど社会に知られていません。なぜでしょうか。

国(家裁)、法律専門家(弁護士、司法書士)、自治体など、この制度を推進する側の圧倒的な力を前に、ほとんどの市民が泣き寝入りしているからです。

2025年には高齢者の5人に1人が認知症になると推計されています。知らないうちに後見人がつけられてしまい、自由を奪われてしまった――あなたが、そんな悲劇に巻き込まれない保障はどこにもありません。後見トラブルは決して他人事ではないのです。

文/長谷川学(ジャーナリスト)

<プロフィール>

長谷川学(はせがわまなぶ)

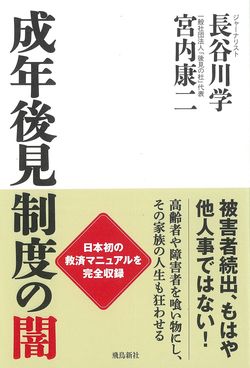

1956年生まれ。早稲田大学卒業。講談社『週刊現代』記者を経てフリー。週刊現代では当時の小沢一郎民主党代表の不動産疑惑(後に元秘書3人が政治資金規正法違反で有罪)をスクープ。今年3月に『成年後見制度の闇』(飛鳥新社刊・一般社団法人「後見の杜」の宮内康二代表との共著)を上梓。