年々老いていく両親。病気のリスクは高まり、いずれ“死”を迎えるのは避けられない。そんな老親が願う最期のときの過ごした方を、考えてみたことはあるだろうか。

後悔しない逝き方で考えたい3つのこと

「『幸せな最期』は十人十色です。親が何を望み、どんなことに幸せを感じるのか。家族はその価値観を把握し、実現に向けてサポートするのが第一歩として重要だと思います」

こう語るのは、在宅医療専門の医師として、1000人を超える患者を在宅で看取ってきた中村明澄先生。

必要なのは親の死生観を知るための話し合いだ。できるだけ早めにその場を持っておきたいところだが、終活がブームとはいえ、死をタブー視する人は多く、容易にはいかないもの。

しかし親の秘める思いが封印されたままだと、本人も家族もあとで後悔することになりかねない。

「土壌づくりが大切ですね。『最期、どうしたいと思っている?』といきなり切り出すのはNG。

親から病院の話題が出たときや、テレビで著名人の訃報が流れたときに、『もしも自分の具合が悪くなったら、こう過ごしたいとか希望ある?』『そうなる前に、やっておきたいことは?』などとさりげなくアプローチするのが望ましいでしょう」(中村先生、以下同)

生き方も“逝き方”も自分らしく──中村先生が考える幸せな最期のあり方だ。

いざ話し合いに臨む際は、親の自分らしい逝き方を探るために、次の3つの条件をテーマに掲げることを提案する。

(1)過ごす場所

(2)やってもらいたいこと(医療や介護)

(3)やりたいこと(夢)

(1)は、自宅、病院、施設が挙げられる。それぞれのメリット・デメリットを認識しなければならないが、まずは何より最期を過ごす場所に選択肢があり、選べる可能性があるのを知っておくことが大事だという。

「『本当は家で過ごしたい』と願いながら入院生活を送る人が、『望めば家に帰ることができる』という選択肢を知らないままに、病院で亡くなってしまうのを見てきたからです。

病院でしかできない医療が必須でなければ、基本的に自宅療養が可能となります。にもかかわらず、家は絶対に無理と思い込んで願いが叶わないのは悲しいことです。正しい情報をもとに、親と話し合う必要があるのです」

場所の選択は本人の性格も関係してくる。

「病気を患った際、病状が変わることに一喜一憂したり、すぐ医療者に診てもらわないと安心できないといったタイプの人は、家で過ごすのは向きません。

病院なら常に医療者がそばにいる安心感を得られます。施設は24時間誰かがいる安心感とともに、他の入居者との交流にも救われるでしょう」

(2)の医療や介護に対する希望も、正しい情報をもとに話し合うのは同じ。加えて、介護力や経済力を踏まえて実現の可能性を検討する。

「公的な医療保険、介護保険サービスでまかないきれない体制を希望する場合には、家族の協力や自費でサービスを追加するための経済力が必要となります。

介護体制は公的な介護保険サービスを利用できるものの、全部お任せとはいかないため、家族の協力が欠かせません。マンパワーの有無や介護の覚悟などを問われます」

(3)の夢などのやりたいことは、前述したとおりうまく聞き出したら、“やる時期”を頭に入れておこう。

「本人や家族が、『もう少し体調が良くなってからにしよう』と、やりたいことを先送りにする場面を見てきました。でも病気によってはその後に病状が進んで動けなくなり、結果的に実現のチャンスを逃してしまうことも想定されるのです。賢明な判断をしてほしいと思います」

どこで最期を迎えるか、最良の場所を考えて

日本では約8割の人が病院で亡くなる時代だが、「住み慣れた場所で最期を迎えたい」と願う人も少なくない。

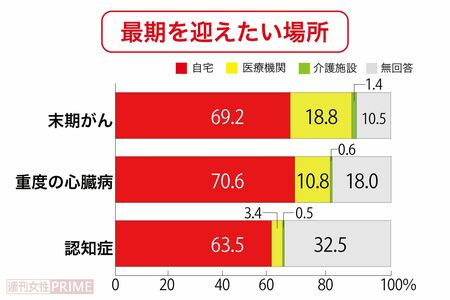

厚生労働省の「平成29年度 人生の最終段階における医療に関する意識調査」によれば、「治る見込みがない病気になった場合、どこで最期を迎えたいか」との問いに対して、「自宅」との回答が54.6%でもっとも多く、「病院などの医療機関」は27.7%だった。

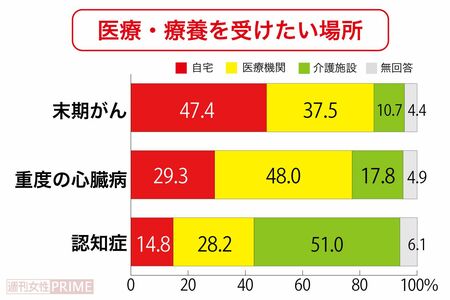

一方、末期がん・重度の心臓病・認知症の病気の場合に「医療・療養を受けたい場所」を聞いた問いでは、それぞれの病気によって希望する場所が異なる。

また、医療・療養に自宅を選んだ人のうち、最期を迎える場所も自宅を選択した人は6割から7割となる。

「調査結果からわかるように、その時々に直面する状況に応じて望む居場所は変わっていく。その都度変えて良いのです。

例えば、『今は自宅で過ごしたいけど、最期は病院がいい』や、逆もしかり。一度決めたら、その場所にずっといなければならないのではなく、その時々に望んだ場所で過ごせるかどうかが大事なのです」

親が自宅での医療・療養を望んだとき、専門職がチームを組んで在宅医療を行うことになる。中村先生もそのチームの一人だ。在宅医療とは実際どんなものなのか?

「在宅医療は、『できるだけ自宅で過ごしたい』という希望を医療面・生活面からサポートするものです。

家での安心のために、医師や看護師をはじめ、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士など医療や介護分野の専門家が連携し、患者さんに必要な医療やケアを提供します。そして、最期まで慣れ親しんだ自宅で過ごしたいと願うなら、できるだけ穏やかにそう迎えられるよう支えます」

自分の生活を犠牲にして共倒れしないように

親の人生の最終段階に、家族はどのように向き合えばいいのか。向き合い方を誤ると、親を苦しめることになりかねないので注意したい。

「夫婦2人で住む高齢の両親に対し、遠方で暮らす子どもが、『病院や施設に入らず、家でお互い支えてほしい』と言ってしまうケースが見られます。

それは、老老介護の負担も考えずに、『病院や施設にいるより、家のほうがいいに決まっている』などとする無意識な押しつけです。その発言が、親にとっては重い負担になることも。

『家が良い』と言うなら口だけでなく身体も動かし、親をサポートすべきではないでしょうか。もしくはお金を出すのでもいいと思います。意見と労力またはお金はセットで提供することを心がけましょう」

逆のケースも見られるという。高齢の父親が妻を自宅で介護すると宣言したとき、子どもが「お父さんには絶対に無理」などと決めつけてしまう例だ。

「実際には、YouTubeなどを見て料理や家事をこなす高齢のお父様もいらっしゃいます。最初から無理と決めつけたりせずに、見守ってあげてください」

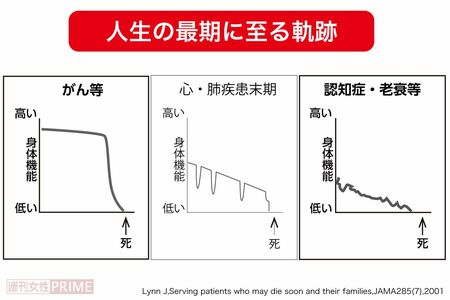

親が病気を患ったら、介護などに時間を要するようになる。それが短期なのか長期なのかによっても家族の向き合い方は変わってくる。

「短期の代表例はがんの終末期です。一見元気そうに見えても、余命1か月などと残された時間が短いケースは少なくありません。その際、在宅医療を願うなら、早く行動に移すことが望ましい。

退院するか迷っていると、動ける時期を逃してしまうからです。がんに限らずですが、家族は『今どんな段階にいて、この先どうなるか』という病状の理解に努め、行動を後押しするなど密にサポートしていくのが好ましいでしょう」

一方、認知症など長期の介護を必要とする場合は、一定の距離を保ち仕事などと両立することが大切になる。

「自分の生活を犠牲にしてまで長期の介護にあたると、行き詰まって破綻となりかねません。私は介護の講演に呼ばれた際には必ず、『支えるご家族が、介護のために仕事を辞めるのは避けてください』と伝えています。

自宅で過ごしたいという親の思いに応えるのには在宅医療をはじめさまざまな手段がありますし、介護保険サービスを利用すれば仕事との両立は可能です。支える側の家族の人生も大切にしてほしいのです」

“幸せ感じ力”が高いかどうかの差

誰もが望むであろう「幸せな最期」。在宅で数多くの患者を看取ってきた中村先生は、幸せな最期を過ごした人には共通点があるという。

「ひと言でいえば、“幸せ感じ力”が高いことでしょうか。70代のある末期がん患者さんは、『がん末期と知ったおかげで、死ぬ準備ができてよかった』と口にされました。

余命を知り相当つらいはずなのに、『死ぬ準備ができるのは、ある意味幸せよね』と明るく話す姿が、とても印象的でした。物事にはプラスとマイナスの両面あり、どう捉えるかは人の心の持ちよう次第。

これは最期の過ごし方についても当てはまり、プラスの面から見られる人ほど、自分なりに納得のいく最期を迎えられる気がします」

そういった姿勢は本人だけでなく、家族にも同様に求められる。幸せ感じ力の差によって明暗が分かれるのだ。

「現実を受け入れられない家族も中にはいらっしゃいます。大切な人に死が近づいているのは、誰だって受け入れ難いことです。でも、『最期まで諦めずに闘い抜いてほしい』などと願えばどうなるか。

本人はそれに応えようと無理を重ね、つらい思いをしかねないのです。頑張るのを強いるのではなく、現実を受け入れて寄り添うことにより、本人も家族も幸せに過ごせることを、私は看取りの現場から学びました」

家族が一致団結して取り組むのも大切

最後に、中村先生の心に残る、幸せな最期を迎えた患者と家族の話を聞いた。

「患者さんはがんを患っていた80代の高齢女性でした。がんが発覚し、残された時間が長くないとわかってから家族で旅行を楽しみ、最終的には自宅で最期を過ごすことを希望されました。家で介護を担ったのはご家族とお孫さんです。

50代の長女が指揮をとり、シフト表を作ってローテーションを組み、患者さんを代わるがわる見守る。申し送りノートをつけるなど体制も万全。一致団結してミッションのごとく取り組んだわけです。

そして、みんなに寄り添ってもらい、患者さんは安らかに最期を迎えられました。見送ったご家族、お孫さんらも清々しい顔をされ、やり切ったという感じでしたね」

親の幸せな最期は家族にかかっている部分が大きい。これを機会に一度考えてみてはいかがだろうか。

お話を伺ったのは……中村明澄先生●向日葵クリニック院長。 在宅医療専門医・緩和医療専門医・家庭医療専門医。2000年、東京女子医科大学卒業。近著に『在宅医が伝えたい「幸せな最期」を過ごすために大切な21のこと』(講談社+α新書)がある。

取材・文/百瀬康司