56歳にして現役バリバリのダンサーであり、音楽グループ・TRFの一員としての活動に加え、振付師・演出家としても活躍するSAMさん。ダンサーという職業が認知されていなかった時代から第一線で活躍してきた、「ダンサー界のレジェンド」とも呼ぶべき存在だが、いまに至るまでにはさまざまな紆余曲折があったという。

知られざる過去の出来事の中から、今回は、踊りの世界に魅了されてから、本格的なダンサーとして歩み始めるまでの激動の日々に焦点をあてる。医者一族の生家を飛び出し、アイドルになり、NYでバレエを習い……。決して平坦な道のりではなかったSAMさんの半生には、どんなドラマがあったのだろうか――。

家出してディスコに駆け込んだあの日

これまでずっとダンス一筋でしたが、ダンスに出会う前は医者になるんだろうなと思っていました。

というのも、僕の実家は埼玉・岩槻藩の御典医に端を発する、医者一族。祖父も父も兄も叔父もいとこもみんな医者で、この家に生まれたからには医者になるのが当たり前という環境だったんです。両親からも「医者になれ」と言い聞かされていたので、そんなものだと思っていました。

ただ、どうしても勉強を好きになれませんでした。小学3年生のときから家庭教師がついて勉強させられましたが、ただつらいばかりで全然身が入りませんでした。

小学校を卒業すると、都内にある医学部付属の中高一貫校に進学。地元の友達と離ればなれになるのが嫌で必死に抵抗しましたが、親には逆らえませんでした。通学も大変だし、本当に嫌々通い始めたんですが……この学校で、ダンスと出会うことになるんです。

高校1年生のときでした。同じクラスに、教室でダンスを踊るヤツがいたんです。勉強漬けの学校生活の中で、「ダンス」という存在は刺激的でした。彼のお兄さんが六本木のディスコで働いていたので、あるとき友達と連れ立って行ってみたのです。1970年代後半、『サタデーナイトフィーバー』が大流行中の、ディスコブーム真っ只中のときでした。

初めてディスコに入ったときの衝撃は、今もよく覚えています。ダンスフロアにワッと人だかりができていて、近寄ってみると、人垣の真ん中で白いスーツの男性が踊っていて、誰もが見入っていた。その姿にものすごい衝撃を受け、「自分もああなりたい!」と強く思ったんです。

それから、ディスコに通うようになりました。当時、ダンス教室はもちろん、本もビデオもなかったので、「もっとうまくなりたい」と思ったらディスコに行ってまねするしかなかったんです。見よう見まねでしたが、少しずつ上達していくのが楽しくて、これまでにない充実感を覚えました。

ダンスにのめり込んでいく一方で、勉強は相変わらず好きになれず、「いつまでこんなにつらいことを続けないといけないんだろう」と思っていました。親には「友達の家に泊まる」と嘘をついてディスコで夜通し踊り明かし、学校ではずっと寝ていました。

そんな毎日を送るうち、こう思うようになりました。

「このまま親に言われるまま、勉強を続けて、医学部に行って、医者の道を進むという人生で本当にいいのだろうか」

そして高校2年生の冬、ついに家を飛び出しました。

その頃になると本当に毎晩ディスコに行っていたので、「友達の家に泊まる」とも言えなくなっていて。家族が寝静まるのを待って、2階の自室の窓から家を抜け出してディスコに行き、夜が明ける前にこっそり部屋に戻っていました。

ある朝、いつものように家に戻ろうとすると、リビングに明かりがついていて、「あいつ、いないぞ」と家族が騒いでいるのが聞こえた。「これはもう戻れないぞ」と思い、そのまま家出したんです。その足でなじみのディスコに駆け込み、住み込みのウェイターとして働き始めました。

ほとんど成り行き同然の家出でしたが、僕は、「ダンスをやめさせられるくらいだったら一人で生きていこう」と決意していました。

「真面目にやれ」「てっぺんを目指せ」

「なんでもいいから真面目にやれ」──今も胸に残っている、父の言葉です。

家出から2週間後、あえなく連れ戻された僕は、両親に「どうしてもダンスをやりたい」と伝えました。当然、反対されるだろうと思っていましたが、僕の覚悟が伝わったのか、父は「そんなに言うならやってみろ」と言ってくれたのです。

ただし、こうも言われました。「真面目にやれ」と。

「将来、何になってもいい。ダンサーになろうがなんだろうが、なんだっていい。ただ、やると決めたならとにかく真面目にやれ。大事なのは何をやるかじゃなくて、どれだけ努力できるかだ」

厳格だった父には反発ばかりしていましたが、このときの言葉がきっかけで、「本気でダンスをやろう」と腹をくくることができました。

もう1つ、胸に残っている言葉として、「どうせやるならてっぺんをめざせ」があります。日本の医学会で重鎮だった祖父からの言葉です。

ダンスに打ち込みすぎてあまり高校に行かなくなったころ、ある日突然、祖父から呼び出しを受けました。そして、「何をやってもいいけど、どうせやるならてっぺんをめざせ。上に登れば登るほど、人には見えないイイ景色が見えるぞ」と言われたんです。

今考えると、すごい言葉ですよね(笑)。医学界で功成り名を遂げた祖父から言われると、説得力がすごかったことを覚えています。

きっと「何をやるか」って、自分で思うほどそんなに大切じゃないんですよね。若いころはとくに「自分は何をやるべきか」と悩み、考えますが、極論すればやることはなんでもよくて、「とにかくちゃんとやる」という姿勢のほうがよほど大事なんだと教わりました。

今も、「どんなことに対しても真面目にやる。そして、どうせやるなら上をめざして、徹底的にやる」ことが、生き方のベースになっています。

歌って踊れるアイドル・ダンス・ユニットに!?

「本気でダンスをやって、プロをめざそう」──そう決意したものの、進むべき道はまったく見えていませんでした。「プロのダンサー」なんて当時はほぼ存在しなかったのだから当然です。

そこで僕が考えたのは、「とにかく人目につくところで踊って、自分たちのダンスを広めていく」ということ。いろいろなディスコに顔を出しては、ひたすら踊っていました。

作戦とも呼べない、ただ必死なだけの行動でしたが、これが功を奏して、あるチャンスに恵まれます。「全国ディスコ協会」という、プロのディスコダンスチームを抱える協会の目に止まり、会長直々にスカウトされたんです。

そのとき、僕は高校3年生でした。卒業を待ってから協会に加入。それまで仲間内で我流のダンスを踊っていたのが、初めて正式にダンスを学び、ステージに立つことでお金が貰えるようになりました。もちろん生計を立てるには程遠く、ディスコでウェイターのバイトをやりつつ、合間にステージに立つ、という感じでした。

転機が訪れたのは19歳のとき。突然、僕を含む4人のメンバーが会長に呼び出され、「お前ら、歌を歌え! 歌って踊れるアイドル・ダンス・ユニットとして、デビューさせてやる」って言われたんです。

正直、不本意な話でした。いくらステージで踊れるとはいえ、僕が目指すのは「ダンサー」であって、歌って踊れる「アイドル」ではない。けれど、当時は昭和アイドル全盛期で、マッチやトシちゃんなどのアイドルが連日テレビに出ては、日本中の注目を浴びていました。

自分たちのダンスを世に出すには、テレビに出るのが一番いい──そう思った僕は、4人組のアイドル・ダンス・ユニットとして、デビューしたんです。

「やめたいです。そして……」

人前で踊りたい、その一心で始めたアイドル活動でしたが、なかなかうまくいきませんでした。「ディスコ」をモチーフにしたグループだったんですが、ちょうど「ディスコ殺人事件」という事件とぶつかり、ディスコに対する世間のイメージが悪くなっていたのもあって、鳴かず飛ばず。

1年ほどで、メンバー全員で事務所を移籍し、「RiffRaff(リフラフ)」という名前に変えて再デビューすることになりました。当時イギリスの「デュラン・デュラン」とか「カルチャー・クラブ」とか、派手な見た目の4人組バンドがすごく人気だったので、それにあやかって、僕らも髪を染めてメイクして。キャッチコピーは“和製外国人”(笑)。

こっちはそこそこ人気が出て、3年ほど活動を続けたんですが……爆発的に人気が出たわけではなく、テレビにもそれほど出られませんでした。あくまでもアイドルだったので、他のメンバーは僕ほどダンスに対してストイックではなく、だんだん活動自体がストレスになっていきました。

「もっと本気でダンスに打ち込みたい。アイドルはやめて、ダンサーとしてステージに立ちたい」──そんな思いを周囲にこぼし始めたとき、事務所の社長から電話がかかってきました。

「お前やめたいのか?」単刀直入な問いに一瞬ヒヤッとしましたが、ここで引き下がったら負けだと思い、「やめたいです。そして、ダンサーになりたいです」と正直に答えました。

そうしたら、「お前バカか! ダンサーなんて、歌手の後ろで踊るんだぞ。せっかく今前に出て踊れているのに、わざわざバックに下がる気なのか」と言われたんです。

当時、ディスコではダンサーが前に出てカッコよく踊っていましたが、メディアではまだまだダンサーはバックにいるものでした。言ってしまえば、テレビに出るには「アイドルか、バックダンサーか」の二択しかなかった。

でも僕が望んでいるのは、「ダンサー」としてテレビに出て、人目に触れて、ダンスの魅力をたくさんの人に届けることでした。僕はいったんテレビの世界から遠ざかって、まずは自分のダンスを突き詰めてみることにしました。

“レオタードとタイツの日々”を経て

24歳でアイドルをやめ、本格的にダンサーになると決めた僕は、NYへダンス留学することにしました。一度本場のブレイクダンスに触れておく必要があると思ったんです。

それともう1つ、大の苦手だったクラシックバレエとジャズダンスのレッスンを受けることも目的でした。このまま好きなダンスだけやっていたら将来食っていけないだろうな、と漠然と思っていたんです。

好きなジャンルしか知らずにプロになれるほど、世間は甘くない。「これを期に、今まで避けてきたジャンルにも挑戦しておこう。そうしたら“本物”になれるだろう」という自分なりのロジックがあったんです。

NYには8ヶ月くらい滞在したんですが、昼間のうちは、「ステップス」というクラシックバレエとジャズダンスのスタジオに通いました。バレエの時は、もちろんレオタードとタイツを着て(笑) 。夜はクラブやストリートに出て、本場のブレイクダンサーたちに囲まれて踊る。昼夜を問わずダンス漬けの毎日でした。

苦手なジャンルを学ぶのは大変でしたが、ここで得たものは大きかったです。バレエの柔軟でしなやかな動きや、ジャズのその場で振りを考えるアドリブの技術など、どんなダンスを踊るにしても生きてくるんです。振付を考えたり、他人を指導・演出するときの発想の幅も格段に広がりました。いろんなジャンルを理解しているということが、大きな強みになったんです。

今ではダンス教室の生徒たちにも、必ず全ジャンルの踊りを一通りやってみるように指導しています。特に、総合プロデュースしている専門学校「日本工学院 ダンスパフォーマンス科」では、独自のカリキュラムとして、「ヒップホップ」「ハウス」「ジャズ」「クラシックバレエ」「コンテンポラリー」の5つを必修科目にしています。

一般のダンススクールでは好きなジャンルだけ学ぶことが多いんですが、ウチは2年間で全てやらなきゃいけない。ストリートダンスが好きな子は、バレエなんてウチでムリやりやらなかったらまず関わることはないと思いますが、「ここでやっておいたらあとで絶対役立つから。知識としても体の動きとしても、絶対活きてくるから」と伝えています。

この考え方は生徒に支持されているようで、日本工学院は日本のダンス専門学校の中では一番生徒数が多いし、一番生徒がやめないんです。

やりたくないと思いながらもやってみたことが、あとで大きな財産になる。得意なことを伸ばすのも大切だけど、苦手にチャレンジしてみることも大切なんだと実感しています。

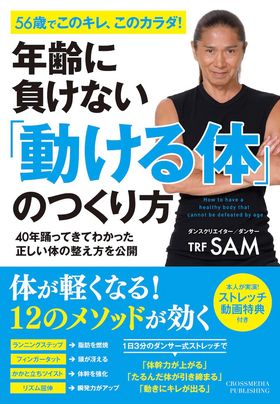

《PROFILE》

SAM ◎ダンスクリエイター、ダンサー。1993年、TRFのメンバーとしてメジャーデビュー。コンサートのステージ構成はもちろん、多数のアーティストの振付、プロデュースを行い、ダンスクリエイターとして活躍中。近年は、多くのダンサーオーディションを手がけ、自ら主宰するダンススタジオ『SOUL AND MOTION』でもレッスンを行う。2016年には一般社団法人『ダレデモダンス』を設立、代表理事に就任。誰もがダンスに親しみやすい環境を創出し、子供から高齢者まで幅広い年代へのダンスの普及と質の高い指導者の育成、ダンサーの活躍の場の拡大を目指す活動を行っている。

『SOUL AND MOTION』HP→http://www.soulandmotion.com

一般社団法人『ダレデモダンス』HP→http://www.daredemodance.or.jp