今年6月、「ベトナム人実習生の労働問題」の報道により無関係の企業にまで不買運動が及んだ愛媛県今治市。ここに、騒動にも動じなかった「世界一ピュアなタオル会社」がある。オーガニックコットン100%のタオル、風力発電100%で間接的に稼働する製織工場、さらには食品メーカーの安全性を評価する国際規格まで取得。ユーザーへの徹底した情報公開で信頼を集めるIKEUCHI ORGANICだ。

一時は取引先の自己破産で廃業寸前に追い込まれたが、多くの熱狂的ファンの声を受け、代表の池内さんは夢と意地を貫いた。ユーザーに愛されるブランドを生んだその人は「次はどんなことをすれば、お客さんが目を輝かせてくれるか」に思いをめぐらせ、ファンの心をくすぐり続ける“ピュアな野心”にあふれていた。

◆ ◆ ◆

今治に走った激震

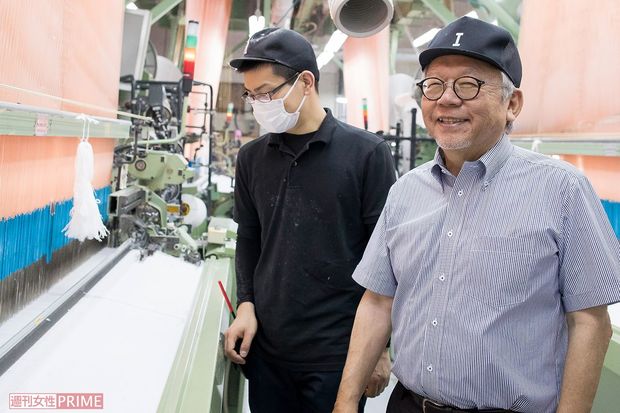

カション、カション……。ゆったりとリズムを刻む織機の間を歩きながら、「この綿のにおいが好きで」と相好を崩すチャーミングな紳士。彼は、ユニークなコンセプトのタオルで国内外にファンを持つ『IKEUCHI ORGANIC』代表の池内計司さん(70)。

池内さんの会社で使う綿は、スイスの認証機関『bio.inspecta』の厳しい審査をかいくぐり、オーガニック認証を取得したオーガニックコットンのみ。ピュアな香りが立ち込めた工場内は、随所に設けられた噴射口から細かい水蒸気が散布されている。細番手の糸が切れないよう一定の湿度を保つためだ。

IKEUCHI ORGANICの工場があるのは、国内最大のタオルの産地として名高い愛媛県今治市。今年6月、この地に激震が走った。NHKが番組内で愛媛県のタオル縫製工場で過酷な労働を強いられているベトナム人技能実習生を取り上げたのだ。もちろん、IKEUCHI ORGANICと件の工場は無関係だが、今治で起きた本件を池内さんがどうとらえているか気になった。

「産地としては反省しないといけないですよね。だけど、今治には104社のタオル会社と、それを支える10数社の染色工場、さらには縫製工場や刺繍工場があるんです。多様なんです。

今回はそのうちの縫製工場が起こしたトラブルですけど、そもそもすべてをひとまとめにして“今治タオル株式会社”であるかのように謳ってきたことが産地のブランディングとしてクエスチョンですよね。僕は、工業製品を産地ブランドというのは間違っていると言い続けてきた男なので」

この発言の裏には、自分たちが作っているのは工芸品ではなく日用品なのだという確固たる思いがある。番組放映後はネットが荒れ、風評被害も出る異例の事態となったが、IKEUCHI ORGANIC界隈には真逆の情報が飛び交った。

工場や施設内の見学会「オープンハウス」に参加したことがある複数のユーザーが、「IKEUCHI ORGANICはこんなふうにタオルを作っている」と、今回の件とは無関係であることを発信したのだ。噂が千里を走るネット社会で、こういったファンの援護があることはブランドとして強い。

「ありがたいことです。まあ、僕らもそこまで情報を出しちゃっていいの? というぐらい裸になっていますから(笑)。それに、今治タオルの強みは104社分の個性があるということ。それを前面に出していけたら、もっと今治は強くなれる。そういう意味で今回の件は、転換点になるかもしれませんね」

父の葬儀で社長就任の挨拶

今でこそ強いブランドを打ちたてたIKEUCHI ORGANICだが、決して順風満帆だったわけではない。池内さんが社長に就任したのは1983年、33歳のときのこと。創業者の父が急逝したため、予定していた訓練校に行く間もなく、就任の挨拶を行ったのは葬儀の場だった。

「会社を辞めて継ぐ意思を伝えてはいたのですが、何しろ急なことだったので。周りは困ったと思いますよ。何も知らない社長が帰って来たぞ!って。僕自身は“何もわからないけれど、しょうがないじゃん”という感じで、わりとドンとしていましたね」

先代は職人が真剣に働いている場に遊び半分の人間が来るなというスタンスだったので、タオルの基本設計はもちろん、社員や取引先の人の顔もほとんどわからない。

「先代の机に残されていたのは5年分の薔薇日誌のみ。すごかったんですよ。工場の裏側が薔薇園で、5、6年連続で県知事賞をとっていました。そういう偏執的なところは、似ているかもしれません(笑)」

パソコンがない時代。そのころのタオルの設計は、数式計算を繰り返し、最短で半日以上かかるものだった。自称「イラチ(短気)」の池内さんにはそれが我慢できず、今では当たり前になったオフコンを業界で初めて導入。シミュレーションを重ねて糸の太さと風合いの相関関係を徹底的に頭に叩き込み、1日でも早くこの道のプロになるべく奮励した。

「たぶん、僕より年下でタオルの設計ができる社長は少ないんじゃないかな? ウチはIT化も早くて、1995年の秋には社内LANを引いていました。愛媛のコンピューター会社じゃできないっていうから、僕が本を見ながら(笑)」

一方のタオル市場はというと、ブランドのロゴがドンと入った派手めなOEM商品が主流で、どれだけ有名なブランドとライセンス契約できるかがカギ。自社ブランドは売れない時代だった。

そんな折の1999年、本州と今治を結ぶしまなみ海道が開通する。新たな需要が見込めると踏んだ池内さんは、「地球環境によいものづくりがしたい」と、自社ブランド「IKT」を立ち上げた。今も定番になっているオーガニックコットン100%の商品「オーガニック120」がそれだ。環境負荷を最小限に抑えるため、製織工場の使用電力100%を風力発電で間接的に賄ったこのタオルは、「風で織るタオル」の愛称で多くの人に受け入れられた。

天国から奈落へーー

日本初の本格的なオーガニック・テキスタイルを手に挑んだニューヨークの国際的なテキスタイルショーでは最優秀賞を受賞。2003年初頭には、当時の首相・小泉純一郎さんが「日本が誇る地方の企業」と言及したことで、取材や注文が殺到した。同年5月に放映された『ニュースステーション』での特集はさらに反響が大きく、全国のデパート約100社から取引の申し込みが入るほど。

しかし、国内外での事業展開が整い、これからというときに売り上げの7割を占めていた取引先の問屋が経営破綻。売掛金は焦げついた2億4千万円を合わせ、約10億円にのぼった。まさに、天国から奈落─。

当時のことを、生産部門部長の渡邉惠さんは次のように振り返る。

「つらかったであろうこの時期、池内の態度は何も変わりませんでした。ですから私たち社員は不安に思うことなく、普段どおり仕事をすることができたんです」

同年9月9日、池内さんは、ライセンスはやめてIKT1本で会社を再建すべく、民事再生の適用を申請する。民事再生は、再生計画を立てて、債権者の半数以上に納得してもらえて初めて適用が認可されるもの。このとき、保留にしたのは1社のみで残りはみな賛成であった。翌10日の債権者会議では「ここの説明はいいから、早く東京に行って取引先に謝ってこい!」という声や、「売り場のスペースを倍にしてやる」とまで言ってくれたデパートもあったという。

「“何枚タオルを買えば続けられますか?”と言ってくださったエンドユーザーもいて。たぶん、そんなふうに頑張れという声が届かなければ、あそこまでのパワーは出なかったと思います」

多くの声に勇気をもらい、窮地を凌いだ池内さん。後から調べたところ、売り上げの半分は担っているだろうと思っていたIKTの売り上げは全体のわずか数%だった。

このときの再生劇を別の角度から見ていた人物がいる。現社長の阿部哲也さんだ。

「実は私の前職はカジュアルウエアの小売りで、そこで民事再生を経験しているんです。その会社はスポンサーが入ったにもかかわらず、事業は継続しないと判断されたのですが、かたや池内さんは立派に営業を継続されている。どうしてなんだろう? と、すごく興味がありました。

実際に会うまでは、海千山千なタイプかと思っていましたが、本当に屈託のない純粋な人。普通に考えたら、クリーンエネルギー100%なんて稟議で否決されますよ。コストが高すぎるって。同業だったら絶対にやらないことをやってのけるのが池内さん。その突き抜け方がハンパじゃない。その点で、スティーブ・ジョブズとかぶりますよね」

IKEUCHI ORGANICのオリジナル商品はほぼ池内さんのアイデアから作られているという。

赤ちゃんが食べられるタオル

素材のこだわりは冒頭で触れたとおりだが、染色も重金属を含まない反応染料を使用しており、その廃水はバクテリアを使って長時間かけて浄化。ちなみに瀬戸内海の排水基準は世界一厳しいとされている。

創業60周年を迎えた2013年、リブランディングによって池内タオルから現在の社名になったIKEUCHI ORGANICは、「赤ちゃんが口に入れても安全なタオル」という前代未聞のコンセプトを打ち出す。しかも、2015年には食品工場に認められる国際規格のISO22000まで取得してしまったのだから、有言実行ここに極まれりだ。

「ブランディングをお願いしたのはナガオカケンメイさん。唯一“池内ははずしてくれ”とお願いしたにもかかわらず、出てきたのはIKEUCHI ORGANIC(笑)。でも、ナガオカさんが言うには、“池内のオーガニックは世のオーガニックと違う『池内式オーガニック』であって、池内計司のオーガニックという意味ではない”と。5年たって、ようやく深い意味が理解できるようになり、この名前もしっくりくるようになりました」

社名に「オーガニック」と入ったことで、目指すべき方向がはっきりし、レギュラーコットンの扱いをやめる決心もついた。さらには、「赤ちゃんが食べられるタオル」を次なる60年の安全性基準の指針として、創業120周年にあたる2073年に新たなISOの取得を目指すという。今年発売の新商品より、綿畑まで追えるようQRコードをつけたのもその一環だ。

「食べ物としてのタオルというのは、僕というよりお客さんのアイデア。安全に対する要求レベルが上がっているのを肌で感じていたので、だったらこのぐらいのことはしないとなという感じ」

前出の渡邉さんは語る。

「池内には売れるものを作ってやろうという考えがなく、自分が欲しいもの、お客様が欲しいと思っているものだけを馬鹿正直に考えているんです。『オーガニックエアー』という商品などは、軽さを出すため薄い生地を使っていて、糸も汗があたるだけで切れてしまうほど細いものを使っているんですね。

そのため、仕様を変更してもらえませんか? とお願いすると、“お客さんはこれを求めているし、誰もやらないことをやるから価値があるんだよ~。糸が切れるなら夏は生産せず、年間の販売計画を立てて冬場に年間分を生産してよ~”と、くるっと丸められてしまうんです」

そうしてできあがったタオルのいい評判が耳に届くと、社員に言わずにおれないのだと渡邉さんは続ける。

「謙遜しない人なので、お褒めの言葉をいただくと100%そのまま受け取って、うちの会社はこんなにすごいんだよと、こちらが恥ずかしくなるぐらい自社を褒めちぎるんです」

「今でいう発達障害児だった」

自分がこうと思った理想のタオルをピュアに追求し続けてきた池内さん。どんな子どもだったのだろうか。

「今でいう発達障害でした。親が“行きたくないなら行かなくていいよ”という感じだったので幼稚園も1日しか行っていないし、小学校にあがったとき自分の名前が書けなかったのは僕だけ。よく、“あのころ、発達障害って言葉がなくてよかったね”と言われます。親衛隊の女の子が5、6人いて、よく助けてもらいました。僕は歌も歌えなかったんですけど、歌っていないのがバレないよう隣に来て大声で歌ってくれたりして」

池内さんが愛媛県今治市に生まれたのは1949年。親から独立してタオル工場を立ち上げた父と理容師の母、「出来る子」と評判の2学年上の兄との4人家族だ。

「そのころからタオルの感触に興味があったと言えたらカッコいいんでしょうけど、そんなことは全くなくて。そういえば、小学校3年から6年まで担任だった先生に、卒業して数十年たってから、“君のお母さんはすごいな”と言われたことがあります。先生は母に、“この子は自信がないだけで出来る子なので、何かひとつ5をつけてください”と言われたみたいで、絵ぐらいならと5をつけたと。そうしたら、言ったとおりのことがパパパッとできるようになったって」

その後、松山にある進学校に進んだ池内さんだが、入学式のときに校長面接で「あなたは198人中192番でした」と告げられる。

「兄貴はその学校でも最初からトップクラスでしたが、僕はたまたま受かっただけ。母親も“計司はできないからそんなもんだろう”って感じで、特に勉強をしろとは言われませんでした」

親元を離れ、寮生活を始めた池内さん。成績は相変わらず下位だったが、中2の夏休みに転機が訪れる。

「ふと、中1の最初から勉強をやりなおしてみようと思ったんです。40日間で1年半分を一気に。そのとき、勉強の仕方がわかったというか、2~30番台までスッと成績が上向いて。それでもできるようになったという感覚はなかったですね。兄貴はできて当たり前、僕はできないのが当たり前というのがこびりついていましたから」

このころ、大きな2つの出会いがあった。ひとつは今も家族ぐるみで付き合いがある「ポンユー」との出会い。そのうちの1人が、1学年下の井上和久さんだ。

「池内さんとは結婚する前からお互いの奥さんを知っている仲。僕の結婚式の仲人を、池内さんのご両親にお願いしたぐらいです。中学のころから池内さんのことを知っている僕からすると、講演やメディアであそこまで自分の生き方や考え方を打ち出していく人だとは思いませんでした。われわれは彼のことを少々恥ずかしがり屋の照れ屋だと思っていますから。きっと、相当な努力をして脱皮したんだと思います」

もうひとつは、ビートルズとの出会い。テレビの国際ニュースで『She Loves You』が流れた瞬間、腰を抜かすほど衝撃を受け、今もその熱は冷めないと池内さん。これを機に、オーディオにものめりこんでいく。

一橋大学を卒業した池内さんは松下電器(現パナソニック)に入社。そこでいきなり“らしさ”を発揮する。7か月の研修期間中、「僕、ステレオ事業部に配属されないと辞めるんです」とアピールし、それが功を奏して(?)ステレオ事業部に配属されたのだ。

「ラッキーなことに、ここで今でも心の師だと思っている上司と巡りあえたんです。“君をこういうスケジュールで10年かけて育てるから”なんて言ってくれて」

ふと、今いる場所に感じた「限界」

池内さんが担当したのは、ハイエンドのテクニクスというブランドの広報。当時、池内さんの初任給は4万8000円だったが、テクニクスはプレーヤーだけで15万円もする高価なものだった。

「とにかく高いんですよ。でも、“(松下に)入った以上はテクニクスにしなきゃ”と思っていたので、大学時代に買ったコンポは全部、兄貴にあげてしまいました。よく人事に聞きに行きましたよ。“いつになったら社内購入券が使えるようになりますか?”って」

日本のオーディオが右肩上がりに伸びていった時代、ここで学んだことは大きいと池内さん。オタクの元祖ともいえるオーディオマニアの評論家たちと渡りあうのだから、自然とプレゼン能力や話術も磨かれたことだろう。当時の同僚・浅野俊一さんは語る。

「彼のことで覚えているのは、おいしいものへのこだわり。よく“むつこい”と発していて、それは松山で油っこいもののことらしいのですが、残業で疲れるとよく“むつこいもの”を食べに出かけたものです。当時のテクニクスには、変に脚色しないで原音をそのまま再生する『原音忠実』という思想がありました。この哲学は今のIKEUCHI ORGANICにも受け継がれていると思います」

発売前の商品を持ってオーディオ評論家や雑誌社を回る。そんな慌ただしい11年が過ぎようとするバブル終焉前、池内さんはふと今いる場所に限界を感じた。

「'70年代から'80年代、'90年代の物づくりは、どんどん少量多品種になっていった時代。目先の変わったものを作っていくことが技術力と勘違いしていた時代でした。で、あるとき、ふと思ったんです。こんなことを続けていたらアイデアがもたないな、僕の能力では無理やなと」

レコードからCDに切り替わる端境期、池内さんは辞表を提出した。初めてそれを奥さんに伝えたとき、「離婚する」と言われたという。

「“そんなに松下がいいなら松下と結婚すればいいじゃん”と居直っちゃいましてね。子どももいたし、最初はいやいやだったと思いますが、民事再生のときなど本当に支えてもらいました」

社長就任後の紆余曲折を経て、2016年、池内さんは67歳のとき現在の社長である阿部さんに席を譲った。そのときのことを、阿部さんはこう語る。

「上場していない老舗の企業ってほとんどが同族じゃないですか。それなのに、僕のような第三者に任せるということは、血ではなく共感で会社を守ろうとしているんだな。これは、壮大な社会実験だと解釈しました。恐ろしく難しいことですけど、ウチには確固たる世界観がある。僕はつなぐことに徹したいと思います」

池内さんには長男、長女、次女と3人のお子さんがいて、それぞれお孫さんもいるが、継いでもらいたいと思ったことはないという。

「大きな会社なら別ですけど、ウチみたいに小さくてファンが社員になっている会社は、身内が入ってくると組織が崩れます。それに、長男は建築デザイナーをやっていて、チャンスがあればロンドンに移住したいみたいですから。そうそう、末娘が大学生のとき、ウチの会社に入りたいと言っていたんです。修業してこないとねと、ほかの会社に就職させて、うまい具合にそこで社内結婚してくれました(笑)」

「これ以上、無理」という社員にかけた言葉

現在、マネージメントにはノータッチ。青山、福岡、京都の自社ストアで定期的に説明会を行うほか、「種からタオル」と題し、子どもたちに向けての講演も行っている。

「僕はエンドユーザーに会いたい人だから。自分の価値観でしかものを作ってこなくて、それを買ってくれた人が“ありがとう”と言ってくれるんですよ。ものを作る人間にとって麻薬のようなものです」

ブランド立ち上げ当初の池内さんの口癖は、「お客さんを3人集めてくれたら説明に行く」。実際、演歌歌手のようにタオルを引っ提げてどこにでも赴いた。初めての商談相手には必ず90分以上時間をもらっていたというのも、少しでも真意を伝えたいから。取引先はもちろん、エンドユーザーとのこの距離の近さは、ひいてはコアなファンを生みだす。スタイリストの谷山伸子さんもそのひとりだ。

「取材時に何度かスタイリングをさせていただいたりしています。代表って、タオルのこだわりはすごいのに、お持ちのスーツは全部グレーなんです。そこで以前、私がフルコーディネートを担当させていただいたのですが、ポーズも笑顔もお願いしたとおり受け入れてくださって。お立場があって、年齢を重ねた方ってどうしても頑固になると思うのですが、本当に柔軟というか。テレビの撮影にお供させていただいたときも“あなたに任せるから”と委ねてくださって」

「妻が引くほどの池内さんファン」と笑うのは、55歳からの大人のフリーマガジン『リトルノ』編集長の森田利浩さん。昨年は、祇園祭限定のタオル販売のボランティアにも参加した。

「そのとき、お礼ということで京都ストア店長の益田さんからタオルをいただいたんですが、“そういうことじゃないんです。タオルは普通に買います。それよりも、エシカルな企業として被害に遭われた地区に寄付するとか……”というお話をさせていただいたんですね。昨年は西日本に大雨の甚大な被害がありましたから。そのことがあってから1日ぐらいでさっと決裁が下りたみたいで。益田さんを通して、“アドバイスをありがとうございます”とおっしゃっていただきました」

決断の早さもさることながら、タフな環境を凌いできた池内さんの言葉のひとつひとつにパワーをもらえるのだと森田さん。なかでも印象に残っている言葉を聞いてみた。

「“めんどくさいは美しい”ですね。“美しい”というところがいかにも代表らしい。この言葉の中に代表のすべてが詰まっている気がするんです。あえて難しいほうを選び、チャレンジする姿勢に美意識を感じます」

オーガニックという言葉が浸透する前の時代に莫大な労力をかけて開発、広報を続け、今や定番商品となった「オーガニック120」の誕生から20年。池内さんは次の20年のスタンダードモデルを生み出すべく頭を悩ませている。

「アイデアの片鱗はあって、糸もできあがってきて、僕自身は使っているんだけど、工場が“代表用の1枚は織りましたけど、難しくてそれ以上は無理です”って言うんです。でも、めちゃくちゃいいんですよ。だからいま、なだめすかしているところです。“織れないからこそ世界で誰も体験したことがないタオルができるんだし、お客さんも喜ぶんだよ? って。それに、今までウチで売れたタオルで、織りやすかったものなんてひとつもなかっただろ? 頑張れ!”って」

誰もが日常的に使うタオルのクオリティーを更新し続ける池内さん。次の20年を担う新定番のタオルも、きっと日常に小さな喜びをもたらしてくれることだろう。

取材・文/山脇麻生(やまわき・まお)ライター、編集者。漫画誌編集長を経て'01年よりフリー。『朝日新聞』『週刊SPA!』『日経エンタテインメント!』などでコミック評を執筆。その他、各紙誌にて文化人・著名人のインタビューや食・酒・地域創生に関する記事を執筆。