物心つくころに移住した日本から今、クルド人の姉妹は切り捨てられようとしている。迫害を逃れ、この国で育ち、言葉も文化も身につけて、将来を切り開いてきたのに──。政府推進のもと、外国人労働者を増やす一方で、難民一家が直面した「危機」とは!?

◆ ◆ ◆

バットで頭を殴られ、資産も奪われ……

19歳と20歳の姉妹には夢がある。2022年春にそろって卒業し、それぞれが保育士と看護師として働くことだ。姉妹はトルコ出身のクルド人。'08年の来日以来、日本社会で暮らしてきた。

だが2年前、姉妹の家族は日本での在留資格を抹消された。その結果、姉妹に突きつけられたのは理不尽な将来だ。

現在、就労禁止の「仮放免者」として生きる姉妹は卒業しても就職ができない。最悪の場合、トルコへの「送還」や法務省入管庁の収容施設への「収容」もありうる。姉のロナヒさん(20=以下、名前はすべて仮名)は訴える。

「私は8歳から日本を土台として生きてきました。両親はほかの日本人と同じように税金も年金も払ってきました。なぜその生活が、外国人だというだけの理由で、奪われるのでしょう。卒業後、私たちはどうなるのでしょう」

姉妹の父親でトルコ国籍のクルド人のメメットさん(50)が来日したのは'07年12月。

メメットさんは、トルコでの政治活動をにらまれ警察で拷問を受けたことがある。少数民族のクルド人は差別と弾圧の対象になっているが、メメットさんも例外ではなかった。

「殴る蹴るに加え、ガラスの破片が散らばる床を裸足で歩かされ、バットで頭を殴られました。会社の資産も全部奪われました」(メメットさん)

そして安全に暮らせるオーストラリアで難民として生きようとトルコを出た。難民認定された友人がいたからだ。

その途上で日本に立ち寄ると、埼玉県蕨市に住むクルド人の仲間から「日本でも難民認定の申請ができる」と教えられ、また埼玉県川口市や蕨市で多くのクルド人が住む事実にメメットさんは計画を変え、日本で難民認定の申請を行った。

申請への裁決には数年を要する。その裁決が出るまでの間、入管庁は「特定活動」という在留資格を申請者に付与する。数か月おきの更新手続きが必要だが、就労可能だ。

「おかげで、私は埼玉県内で紙リサイクル企業に正社員として就職しました。翌年6月には、妻と4人の子どもを呼び寄せ、妻と長男も同じ会社に正社員として入りました」

家族全員が在留資格を失う、という悪夢

ロナヒさん(当時8)とロジンさん(同7)の姉妹は地元小学校に入り、半年もすると日本語を覚え友人もできた。

家族を支えたのは両親だけではない。ロナヒさんは中学時代、バレー部から文芸部に転部している。仕事で家を空ける母に代わって、8歳下の末の妹の世話をするためだ。

「バレー部は夜も土日も活動するので、料理や家事の時間の確保が難しかったんです。市役所の手続きでは、日本語の不得意な両親に付き添って通訳もやりました」

成長するにつれ、ロナヒさんは日本の文化や習慣を自然と受け止め、日本国籍の取得を考えた。それには20歳以上で日本滞在が15年以上などの条件が必要だが、成人したら日本国籍を得て、保育士として生きていこうと決めた。高3のときだ。

だが、その高3だった'18年3月20日、入管からの出頭命令に従い家族全員で東京出入国在留管理局に出向くと、難民認定申請と特定活動更新の不許可が告げられたのだ。

この瞬間に家族全員が在留資格を失う。ロナヒさんは「お父さんがこのまま収容されるの!?」と泣いた。

「幸いにも、そのときは収容されませんでしたが、あまりにも突然のことに私たちは帰りの電車では終始無言でした」

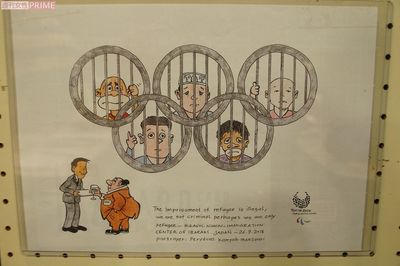

家族がこの不遇を受けた背景には、入管庁が'15年に定めた「難民認定制度の運用の見直し」、さらに'18年に定めた「難民認定制度の更なる見直し」という「運用」がある。難民認定申請を複数回行う外国人には、今後は再申請を認めず、入管施設への収容か、本国へ送還させる方針だ。

メメットさんは来日以来、難民申請を3回行っている。最初の2回の裁決は不許可だったが、自身の難民性を示す資料などを提出して再申請を繰り返していた。だが、もう再申請は許されないのだ。

記憶もない国へ「いつ帰る?」と迫られ

メメットさんは勤め先に「在留資格を失った」と報告し無職になった。また家族全員が就労不可の仮放免者として登録されたため、姉妹の卒業後の進路も不透明だ。

それでも、ロナヒさんは自身の将来よりも父の収容を恐れている。

「仮放免の更新手続きは2か月ごとにあります。その1週間ほど前から父は収容への恐れから眠れなくなっています。収容は数年前までは長くても半年くらいでしたが、今では家族と引き離された状態で2年、3年という長期収容が当たり前。父がそんな目に遭うのはイヤです」

収容が長期に及び、「抑うつ状態」や「拘禁反応」などを発症する外国人を筆者は入管施設で何人も見ている。

「入管は、外国人を就労不可の仮放免にしたり、家族と引き離し長期収容することで、本人が音をあげて“自分で帰る”と言う自主帰還を待っているんです」(ロナヒさん)

実際、仮放免の更新手続きの際、ロナヒさんは職員から毎回「仮放免なら卒業しても働けないとわかっていますね。いつトルコに帰る予定ですか?」と尋ねられるという。

次女のロジンさんはもともとキャビンアテンダントになる夢をもっていた。だが、在留資格がない以上、国境を越える仕事はあきらめざるをえず、目標を看護師に変えた。

'19年4月、ロナヒさんは短期大学へ、ロジンさんは看護学校へと進学した。授業料などは両親の貯金を切り崩して工面するが、その生活は若い女性の「当たり前」を許さない。ロジンさんは現在の生活について「友人から週末に遊びの誘いがあっても、いつも嘘を言って断ります。仮放免だからアルバイトもできません。新しい服だって買えない」と、苦しい心情を吐露した。

この現状打破のため、メメットさんは「特定活動の更新不許可の処分取り消しを求める裁判」を起こす。'19年3月から'20年1月まで5回の口頭弁論が行われたが、家族が訴えるのは「トルコには帰れない」ということだ。メメットさんは「帰ると間違いなく逮捕される」と恐れ、姉妹は「トルコの記憶はほとんどないし、向こうでは看護師と保育士の資格も活かせない。生活基盤もない」と、あくまで日本での生活を望んでいる。

この裁判を担当する大橋毅弁護士は「裁判所がどんな判決を出すか全くわかりません。本国送還も収容もありうるが、何かしらの在留資格を認めるのかもわからない」と、簡単な裁判ではないと強調した。

筆者が強調したいのは、国際社会はクルド人が置かれている社会的背景を理解していることだ。だからこそ、先進諸国ではトルコ国籍者への難民認定率は約35%('17年)と高い。だが、日本ではその数がゼロなのだ。

メメットさんの裁判はここに風穴をあけるだろうか。ロジンさんは「多くの方の力が必要です」と訴える。関心のある人は、次回の口頭弁論がある3月18日10時半、東京地裁522号法廷に傍聴に来てほしい。何のルール違反もしていない若い女性の夢が理不尽な理由で壊されることがあってはならない。

(取材・文/樫田秀樹)

樫田秀樹 ◎ジャーナリスト。'89年より執筆活動を開始。国内外の社会問題についての取材を精力的に続けている。『悪夢の超特急 リニア中央新幹線』(旬報社)が第58回日本ジャーナリスト会議賞を受賞