日本随一の歓楽街で、路上に立つ女性たちに、マスクや使い捨てカイロを配る男性がいる。所持金1000円の家出少女、コロナで困窮するデリヘル嬢、保険証もお金もない妊婦……。困りごとを抱えた多くの女性たちから信頼を集める坂本さんは、どこにでも出向いて話に耳を傾ける。相談は無料、活動はすべて手弁当。彼女たちに「居場所と選択肢をつくりたい」から。

東京随一の繁華街の新宿区歌舞伎町。夜でもきらびやかな1丁目を抜けて2丁目に入ると、薄暗い空間のあちこちに若い女性がたたずんでいる。

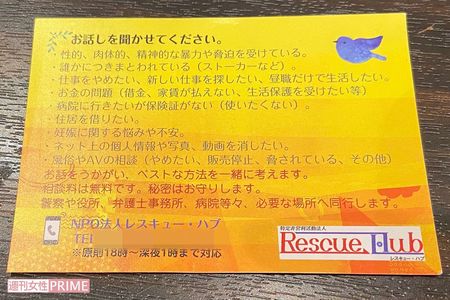

そのひとりが坂本新さん(49)を見るなり、「あ、久しぶり~。ね、ちょっと聞いて」と雑談を始めた。坂本さんは「今日は寒いね。これ使って」と、使い捨てカイロとクレンジングジェル、そしてマスクなどを手渡した。それぞれの品物には「お話しを聞かせてください」とのメッセージ・カードが貼られている。

だが坂本さんは雑談が終わると、カードに書かれていた「お話」に触れることなく、「じゃ、またね」と、その場を離れた。

話を聞き、ベストな方法を一緒に考える

この日、坂本さんは何人もの女性から声をかけられ、もしくは“ワケあり”と思われる、たたずんでいる女性には自分から声をかけ、同じことを繰り返した。

坂本さんが求める「お話」は以下のとおりだ。

・性的、肉体的、精神的な暴力や脅迫を受けている。

・仕事を辞めたい、新しい仕事をしたい。

・病院に行きたいが保険証がない。

・妊娠に関する悩みや不安。等々

そして、カードの最後にはこう書かれている。

《お話をうかがい、ベストな方法を一緒に考えます。相談料は無料です。警察や役所、弁護士事務所、病院等々、必要な場所へ同行します》

坂本さんがNPO法人『レスキュー・ハブ』を立ち上げ、代表として活動に取り組むようになり、4月で1年がたつ。前職の、人身取引の被害者を支援する組織でも2年間、週に1度は夜の歌舞伎町を歩き、性産業に携わる女性たちに声をかけてきた。その目的は、彼女たちの被害や孤立を防ぐことにある。

特に、「直引き売春」と呼ばれる、どの店舗にも属さずにひとりで道端に立ち、男性から声がかかるのを待つ女性たちは、誰からも守られない存在だ。

客とホテルに入っても、暴力を受けたうえに金も支払われない女性。性病をうつされても健康保険証がないため、通院を迷う女性。望まない妊娠をしてしまった女性等々。

「状況は悪化しています。昨年からのコロナ禍で、違法ではない性風俗、例えばデリバリーヘルスでも客足が遠のき、食べていけないので歌舞伎町に流れて“直引き”する子が増えています」

そういう女性たちに会ったときに、なぜ「相談に乗りますよ」と言わないのか。これを問うと、坂本さんはこう答えた。

「いきなりそれを言っても、まず相談されません。むしろ避けられます。そして、カードを渡しても、それを見て電話してくる子も少ない。僕がこうして毎週ここを歩くことで、彼女たちと“いつものおじさん”として顔見知りになり、雑談を交わし信頼関係を高め、初めて相談をしてくれるんです。

彼女たちのほとんどが何をどこに相談していいのかわからない。だから相談を待つのではなく、相談ができるように、こちらから足を運ぶことが大切です」

NPO法人の代表といっても、坂本さん自身は昼間の別の仕事で収入を確保し、歌舞伎町での活動はまったくの手弁当だ。

活動の目的は、女性たちを被害と孤立から守ることとはいえ、何が坂本さんをここまで駆り立てるのか。

海外で目の当たりにした貧困と搾取

1994年。坂本さんは、東北学院大学を卒業すると「人を守る仕事がしたい」と警備会社に就職した。最初の1年間は西新宿・副都心のビルで常駐警備の業務に就き、ついで翌'95年1月17日に起こった阪神・淡路大震災でガレキだらけになった神戸市への応援警備を経験すると、'95年6月には営業課に異動した。

人と話すのが好きな坂本さんにとって、飛び込み営業は苦にならなかった。だが、3~4年たったころ、そろそろ違う部署での仕事をと考えていたところに飛び込んできたのが、海外赴任の話だった。

'96年12月。南米・ペルーの日本大使館がテロリストに襲撃され、4か月以上も占拠された事件が起きた。これを機に、各国の在外公館では警備の強化が求められ、坂本さんは在ホンジュラス日本大使館への駐在が決まった。

ホンジュラスの首都・テグシガルパ市は治安の悪さでは世界屈指。ギャング団や麻薬組織が抗争を繰り広げ、市民も多数殺害されている。会社は経験や年齢、体力などを総合判断し、坂本さんに「行かないか」と声をかけたのだ。

「不安はありました。でも見聞を広めたかったし、これを避けて通れば後悔すると思ったんです」

'99年9月。坂本さんは中米・ホンジュラスに飛んだ。28歳だった。

坂本さんが担当したのは大使館の警備・安全対策責任者の補佐的業務で、建物の警備強化や要人警護、公館主催イベントの警備企画立案等だ。

休日には街を歩いた。ある日、土産物屋に入ると、きれいなロウソクが目に入った。手にとると、小さな紙で「このロウソクは、かつて売春をしていた女性たちが、違う生活で生計を立てるために作ったものです」との説明が添えられていた。確かに街を見渡せば、肌の露出の多い女性たちが道端に立っている。

女性たちが売春にいたる理由はさまざまだ。貧困、義務教育終了前のドロップアウト、家族の麻薬依存、両親間のDVや自身へのDV……。

坂本さんは、南米のエクアドル、ペルー、コロンビアにも出張したことがあるが、状況は似たり寄ったりだった。

「どこにも深刻な貧困がある。そこから女性たちは搾取されている」と思ったが、また同時に、「自分の手のおよぶところではないな」とも思っていた。

「売買春はないほうがいい。でも、それを止めても女性たちは生きていけない。しょうがないことなのかなと。自分にできるのは、せめて加害者にならないことだけでした」

それが、2年を過ごしたホンジュラスから帰国するときの気持ちだった。

帰国後、再び営業の仕事に勤しむが、2004年、ロシアの首都・モスクワに特命警備隊の隊長として駐在することが決まり、同年8月24日に赴任した。

当時、ロシアでは航空機連続爆破や地下鉄駅での爆破などのテロが相次ぎ、大使館は、クレムリン宮殿などの観光地での長時間の滞在の自粛を要請し、女性によるサービスを提供する店への出入りも禁止した。坂本さんは、同僚には「そういう場所に遊びに行ったとの噂だけでも、人員を入れ替えるからそのつもりで」と強く言い渡した。

このモスクワ勤務で、2年間を坂本さんと過ごした同僚の田口誠さん(40代=仮名)はこう振り返っている。

「私は当時20代。実は、仕事のこれから先に展望が見えず、最後を海外勤務で飾って辞めようとの軽い気持ちで赴任したんです。

そこで出会った坂本さんは実にストイックでした。私たちは勤務後に普通の飲食店くらいには行きましたが、彼はそういう場所にも行かない。理由を尋ねると“責任者だから”と。非常時への緊急対応をひとりで担ってくれたんですね。彼を嫌いになる社員はいませんでした」

坂本さんは決してどならない。でも、業務報告で自身のミスを隠そうと嘘の報告をした社員には毅然と叱った。

「後日知りますが、坂本さんはチェルノブイリの原発事故で被ばくしたベラルーシの子どもに、里親として生活資金などを送る寄付活動もしていた。ロシアをはじめ旧ソ連地域の貧困も見ていたんですね」(田口さん)

今後の生き方を考えた「モスクワ時代」

モスクワには、収入の低い近隣諸国からの出稼ぎ女性が集まっていた。カメラが趣味の坂本さんは時間があれば、観光地に撮影に出かけたが、若い女性が路上に立ち、男性たちに次々と話しかけられては、最後に話しかけた男性とその場を去る光景を幾度も目にしている。坂本さんは滞在のなかで自分なりに情報を集め、ロシア社会を分析した。

「モスクワは人身売買ルートの中継点でもあり、人身売買被害者が集まる目的地でもあります。例えばソ連崩壊後、経済的に破綻した旧ソ連諸国では大人が出稼ぎで国外に出て、国内に取り残された子どもが孤児となり社会問題となりました。多くの孤児は孤児院に入ったが、一定の年齢で施設を出なければならない。

ところが、孤児院の関係者と人身売買組織がつながり、その子の退所時にリクルーターが“いい仕事があるよ”と声をかける。選択肢のない子どもはそのような誘いを頼らざるをえず、結局は売春宿に送られるケースもあります」

孤児である彼女たちの姿が消えても、探しにくる人間はいない。

「生きるために、自分の意に反して性産業に従事せざるをえない女性は多かったはず。

僕が忘れられないのは、まだ7~8歳の子どもたちが汚れた格好で、まずそうな顔でタバコを吸っていた光景です。そういう子どもたちは、両親ともアルコール依存とか夫婦間のDVなどで家庭崩壊した被害者です。搾取の対象にされるのは間違いないと胸が痛くなりました」

ホンジュラスでは、同じような問題に「自分の手のおよぶところではない」と思った。だがロシアでの見聞は坂本さんの意識を変えた。

「モスクワ滞在中、今後どうやって生きるか考えたんです。僕は人身売買、性的搾取、自分の意に反して性産業に従事せざるをえない女性たちのことがどうしても気になった。それは、僕のなかではあまりにも悲惨で触れたくない問題でした。でも、触れなきゃと思った。今後は会社で働きながらも、彼女らと関わる方法を探そうと思ったんです」

そして、ロシアの離任前に、そういう女性たちを支援する組織が日本にもあると知り、坂本さんは海外から寄付者としてのサポートを開始した。

'07年3月に帰国。すると、坂本さんに「3か月だけ応援勤務を」との社命が下り、8月には中国の北京市の日本大使館の警備業務に赴くが、出張から駐在に変更となり、4年7か月を過ごした。

ここでも同じ問題を見た。例えば、特定のカラオケバーに女性たちが集まるなどの組織的な性搾取の情報を知るにつけ、「もう、見る、聞く、寄付するだけではなく、自らこの問題と関わろう」と決めたのだ。それは、「会社にとどまるべきか」を逡巡する毎日の始まりでもあった。

「会社への不満はありませんでした。給与も悪くはないし、多少は評価もされていると感じていましたし。でも、それと自分の幸せとは別問題。このままでは、この世を去るときに“いい人生だった”と言えなくなるのではと思ったんです」

'12年3月に中国から帰国。翌年10月末に退職した。

前出・田口さんはこのころのことを覚えている。

「ちょうど坂本さんの昇進が決まった直後でした。本社に行けば課長代理、支社でも営業部長のポストが約束されていたんです。人事部でも“なぜ辞めるのか”と話題になっていました。そのとき坂本さんはこう言ったんです。“辞めたくはない。この会社は大好きだ。でも、これ以上年を重ねる前にやらなきゃいけないことがある”って」

歌舞伎町でカイロやマスクを配るワケ

警備会社の退職後、坂本さんは人権問題を扱う国際NGOに契約社員として1年だけ在籍したが、'14年11月、自分が寄付をしていた、人身取引の被害者を支援するNPO法人に転職した。

同法人は、児童買春や児童ポルノ、AVへの出演強要、望まない性産業での従事などに巻き込まれた当事者の相談に乗り、解決に向けての支援を行う組織だ。坂本さんはそこでファンドレイジング(資金調達)を担当。とはいえ、事務局として電話もとれば、外部機関との諸調整も行う。

折しも、アダルトビデオへの出演を強要される「AV強要」が社会問題となっていた時期。坂本さんは、AV撮影を強要されそうな女性からの電話があれば、ほかのスタッフとともにその会社に乗り込み代理交渉も行った。性的搾取の当事者への直接支援にやりがいを覚えていた。

一方で、もどかしい思いを抱くようにもなる。

「僕たちは電話やLINEなどで相談を待つ立場でした。でも、相談できない子や、相談という手段があることすら頭の中にない子もいるはずです。僕は、自分からそういう子たちを見つける必要があるのでは?と思ったんです」

実際、坂本さんと同じ思いを抱いていた20代の女性スタッフが「こちらから探しに行きましょう」と提案し、初めて坂本さんは歌舞伎町に足を向けた。

だが半年間、歌舞伎町に通っても、実際の相談につながった件数はゼロ。坂本さんたちは、ワケありと思われる女性を呼び止めては「私たちはこういう者です。何か困っていることがあれば、いつでも相談に乗ります」と書かれたメッセージ・カードを手渡したが、だいたいが「いいです」と足を止めない。そういう結果だからこそ、「相談もできずにいる子たちを助けたい」との思いがさらに強くなっていった。

坂本さんはあらためて、週に1度、歌舞伎町に向かうことにする。ボランティアを集め、作戦も変えた。

「われわれだって、チラシは受け取らないけどティッシュ付きなら受け取る。だから、何かモノを渡そうと。ちょうど秋口だったので使い捨てカイロを渡すことにしました」

ところが、それでも「私たちはこういう団体の者です」と自己紹介したとたんに女性たちはその場を離れた。そして坂本さんたちが最終的にたどり着いたのは、カードを貼ったカイロやマスクを「どうぞ」と渡すだけにとどめたことだ。すると「え、いいんですか。うれしい」との反応があり、そこから雑談を始めてくれる女性も現れるようになった。

「歌舞伎町には2年通い、やっと最後の半年間で反応が出るようになったんです。女の子たちのほうから、私の顔を見ると“マスクありますか”“友達の分もいいですか”と声がかかるようになりました」

信頼関係を築くには、なんと長い時間がかかるものだろうか。だが、ひとたび信頼されると、坂本さんは、彼女たちが歌舞伎町で立つようになった理由も把握するようになる。風俗店に所属するが取り分が少ないこと。その風俗店の経営も危ないこと。ホストの彼氏に貢ぐことで大金が必要なこと。家族仲が悪く家出したこと。友人の紹介で来たこと──。

同時に、坂本さんは女性たちから「恋人からDVを受けた」「家出してもう2年以上になる」「ホテルにもネットカフェにも泊まるお金もない」といった声を聞くことになる。こちらから手を伸ばして、ようやく声を発してくれる女性たちが、やはりいたのだ。

このスタイルで活動を継続したい。そこで決めたのが、自身でNPOを立ち上げることだった。

坂本さんは働いていた団体を退職し、'20年4月、任意団体『レスキュー・ハブ』を設立する(のちに、同年10月にNPO法人化)。

人権団体はどこでもそうだが、問題を解決するためには、行政機関(警察や役所)や医療施設、法律事務所、他団体とつながる必要がある。団体名には支援(レスキュー)の拠点(ハブ)となる意思が込められている。

押しつけず、否定しない支援の中身

今年4月10日。筆者は坂本さんの歌舞伎町での夜回り活動に同行した。

最初の作業は、歌舞伎町の喫茶店に入り、約50人分のマスク、使い捨てカイロ、クレンジングジェル、ハンドジェルなどに両面テープでメッセージ・カードを貼りつけることだ。これだけで1時間はかかる。

すべての荷物を詰め込んだ重い鞄を肩に下げると「行きましょう」と、坂本さんは歩き出した。

まず交番に挨拶をしてから行動開始となるが、歩き始めてすぐ、ビルの暗がりでたたずんでいた40代とおぼしき女性が坂本さんを見ると「久しぶり」と声をかけた。「今日は寒いね。どうぞ」と差し出したカイロやマスクを女性は「ありがとう」と受け取り、雑談を始めた。家庭に問題があり、生きるため歌舞伎町に立ち客をとっている。

昨年知り合ったという20代女性も、坂本さんに「こんにちは。ねえ、聞いて」と話しかけてきた。相談ではなく、恋人の動向を伝えたいだけ。それでも坂本さんは最後まで話に付き合う。

「彼女は誰かに話を聞いてもらいたいんですね」

2人組で歩いていた女性は、気づかずに通り過ぎようとする坂本さんを逆に呼び止め、「マスクちょうだい」と話しかけた。

坂本さんによれば、今、こうして普通に話せる関係になった女性は約30人いる。

初めて見る女性もいた。表情が固い。坂本さんが「こんばんは。マスク使いませんか」と声をかけても、小さく首を横に振るだけで拒絶した。コロナで風俗店での収入も激減した女性たちの一部は歌舞伎町に流れてきては、店などを介さず個人で客をとる「直引き売春」をするというが、そのひとりかもしれないと坂本さんは想像する。初めて会った女性が、こういう素っ気ない反応を見せることは珍しくない。

「時間をかけて僕の存在を認めてもらうしかないです。このおっさんなら話しても大丈夫だろうと思ってくれるまで、ここを歩くしかない」

坂本さんの基本姿勢は、とにかく「否定しない」ことだ。なかには「死にたい」と連絡してくる女性も複数いて、真夜中に電話対応することも珍しくないが、坂本さんはどんな電話も否定しない。

「今の彼女たちと向き合うことが大切です。路上に立つ子は、問題を抱えていても声を上げられないし、行政の目も届かない場所にいる。そういう子たちは、自己責任論の強いこの日本においては誰からも共感されません。でも、そうではない大人もいるんだとわかってもらいたいんです」

気づけば、立っている女性たちを、数十メートル離れた場所からじっと見ている男性がいた。

「品定めですね。なかには、すぐ近くで上から下まで舐めるように見て、値段交渉する男もいます」

路上に立っている女性にすれば、自分たちの前に現れるのは「性欲処理をしたい男」だけ。だが、坂本さんは、「あなたをひとりの人間として見る普通のおじさん」として現れた。

この姿に感銘したのが、警備会社時代の元同僚である前出・田口さんだ。田口さんは坂本さんの退職後も連絡を取り合い、昨年、歌舞伎町で一緒に食事をした。そのとき、せっかくの機会だからと夜回りの同行を申し出た。歌舞伎町のなかでも薄暗い2丁目を歩くのは怖かった。だが、そのなかで、女性たちと確かな信頼関係でつながっている坂本さんの姿に「本物だ」と感じた。

「退職された後は、はたしてどういう活動をしているのか気になっていました。私見ですが、収入が確保されないと、ボランティア活動って長続きしないと思うんです。でも坂本さんは、昼間は別の仕事をしながら、夜はずっと女の子たちに声をかけ続けている。坂本さんが出世を蹴ってまで、仕事を辞めてまでやりたかったのはこれだったのかと感銘しました」(田口さん)

押しつけではなく、本人が決めることが大切

坂本さんとの出会いで、夜の生活から昼の生活に戻った女性も数人いる。

昨年、坂本さんは20代前半の女性Aさんと出会う。いつものようにマスクやカイロを手渡し、その後も何度か会ううちに、自動販売機で買ったジュースを一緒に飲みながら、身の上話を聞くことができた。一般社会から遠ざかっていた時期があり、周囲の尽力で就職したものの、自分には合わずにすぐに辞めた。

だが、助けてくれた人たちを「裏切ってしまった」との申し訳なさから再び頼ることもできず、空白の履歴書では再就職も難しいと思った。家族とも疎遠。Aさんが生きるためにたどり着いたのが歌舞伎町の路上だった。売春で生計を立てる中、心の底では「生活を変えなきゃ」と思いつつも、相談相手すらいない。そして坂本さんに出会った。

坂本さんは、すぐに「昼の仕事をしよう」とは言わなかった。

「押しつけではなく、彼女自身が決めることが大切。だから、働くなら公的支援もあるし、空白の履歴書でも採用する会社もあるし、支援する民間組織もあるよとの選択肢の提示にとどめたんです。“ネットで調べてごらん”と、ひとりでもできることはすすめました。その後も、踏ん切りがつかないのか、何か月間かは(歌舞伎町の路上に)立っていましたね」

ところが、今年に入ってから何度、歌舞伎町に来てもAさんの姿が見えなくなった。ある日、同じように立っている別の女性が教えてくれた。

「坂本さんが教えた公的支援する組織に行って、職業訓練を受けて就職したよ」

坂本さんはこのとき、二重の喜びを覚えた。

「彼女がもう自分を隠さなくてもいい昼の仕事に行けたこと。そして、それを自分の意思で決めたことです。僕の夜回りがその後押しになったのならうれしいです」

選択肢はいくつでもあると伝えたい

レスキュー・ハブの活動で、坂本さんはさまざまな女性たちに出会った。真冬なのに財布に1000円しかなく、家出しているので、ホテルにもネットカフェにも泊まれない。客に性病をうつされたが、健康保険証がない。彼氏からDVに遭っている。家賃が払えず、友人宅を転々としている……。

こうしたケースに、安いホテルをネット予約して宿泊の手配をしたり、病院を紹介したり、家賃を負担し部屋を明け渡すなどの対処をしたが、坂本さんが、自分だけでは解決できない事案も当然ある。そのひとつが、「望まない妊娠」の問題だ。

坂本さんが出会った20代のある女性は、もう堕胎できる時期を過ぎていたのに、健康保険証も母子手帳もなかった。お腹の子どもの父親である彼氏とは、とうに別れていた。産んだとしても、育てるのか、特別養子縁組に出すのかも決まっていない。

坂本さんはすぐに、NPO法人『10代・20代の妊娠SOS新宿─キッズ&ファミリー』(以下、妊娠SOS新宿)に連絡を入れた。

妊娠SOS新宿は'16年に法人格を取った比較的新しい組織だが、相談員11人が24時間体制で相談を受け、'16年12月から'21年3月末まで1088人の妊娠に関する相談に応じてきた実績をもつ。そのほとんどが10代~20代前半までの女性からで、電話やLINEで相談を受け、その後、直接会っての支援につなげている。

活動の基本は「本人が決める」こと。佐藤初美理事長はこう説明する。

「望まない妊娠をしても、そこから先の行動を私たちはいっさい指示しません。産んでも、産まなくても、産んだ後に自分で育てるのも、特別養子縁組に出すのも、そのメリットとデメリットの両方を説明して、あとは女性たちが自分で決めます。

なぜなら、どの子にも自分で決める力があるからです。もちろん、決めてもらうだけではない。私たちは“産んでも、こういうサポートがあるから安心してね”と、その子が出した結論を尊重し自立できるまで寄り添います」

坂本さんも言っていたことだが、相談してくる女性の多くに共通するのは「どうせ私なんか」といった自己否定感だという。夢や希望を持ってはいけない人間なんだとあきらめている。妊娠SOS新宿では、出会った女性たちを「肯定」することから始める。「相談してくれてありがとう」と。リストカットした女性が「私、生きててよかったの?」とたずねても、「そうだよ!」とその存在を認める。

実務面でも、高校に在籍している女性は退学させずに、親も学校も絡めて卒業させる。もし退学していれば、もちろん本人が「決めた」うえで高卒認定試験の受験にまでもっていく。掃除や料理の家事を教わっていない女性には、一緒に買い物したり、料理を教える。収入に恵まれない女性にはフードバンクなどを利用して、自転車で食料を届ける。本人さえその気であれば、時間をかけて若者ハローワークに同行して昼間の仕事を選ぶ。

そして、坂本さんの活動とも通底するのが、「待つ」だけの活動ではないことだ。

「なかには、自立の途上でまた生活が崩れる子もいます。でも、長く関わっていると、そろそろあの子が危ないってわかるんですね。そういうときは、こちらから連絡します。すると“よかった。連絡しようと思っていたの”との反応があり、また新たな支援を組みます」

この点において、佐藤理事長は、こちらから手を伸ばし続ける坂本さんを評価する。

「今、歌舞伎町の女性にとって、自分たちに寄り添う坂本さんは、“見返りを求めない”“安心のできる”男性です。女性にとって、妊娠はどうにもならない問題。でも、いま目の前にいる人が、本当に信用できるかを見る力はある。そういう意味では坂本さんは市民権を得たと思います」

ただし、と佐藤理事長は続けた。

「坂本さんは、私たちのようなソーシャルワークや、個人を行政につなぐスキルはまだ十分ではない。一緒に母子手帳を取りに行ったときも“こうやって取得するんですね”と感心していました。私たちも以前は歌舞伎町の夜回りをしていましたが、今はそれほど頻繁に回れない。だから互いに連携すればいいんです」

これはまさしく坂本さんの望むところだ。

坂本さんには目標がある。まず、近い将来、歌舞伎町に、性産業に従事する女性たちが気軽に立ち寄れる居場所をつくることだ。

「特に、(直引き売春のため路上に)立っている子たちにはトイレの問題もあるし、のども渇くし、お腹もすく。僕は、トイレや軽食、携帯電話の充電器、休憩ソファなどを用意して、いつでも女性たちが気軽に立ち寄れる場所をつくりたいんです。そのために必要な資金も、東京都の助成金をはじめ、企業や個人からの寄付により集めていきたいと思っています」

そして、最終的に目指したいことは、選択肢を女性たちに用意することだ。

「歌舞伎町で性産業に従事する女性たちは、その仕事を知られたくないので、必要最低限の人以外とのつながりを絶ち、夜の世界だけで生きていきます。それを3年もやっていると“私はいいの、これで”と思ってしまって、もう昼の仕事には戻れなくなる。

でも、それ以外の道がいくつもあることを示したい。そのうえで、自分が望む将来をみずから選択し、新しい人生を歩き始めてもらえたらと考えています」

ジャーナリスト。1989年より執筆活動を開始。国内外の社会問題について精力的に取材を続けている。『悪夢の超特急 リニア中央新幹線』(旬報社)が第58回日本ジャーナリスト会議賞を受賞

《撮影/吉岡竜紀》