六本木にあった伝説のゲイバー『吉野』のママは、著名人たちが癒しを求める「オアシス」のような存在だった。各界のスターは、なぜ吉野ママの元に通い詰めたのか。カルーセル麻紀、はるな愛、美川憲一らが証言する戦中戦後を生き抜いたママの持つ魅力とは―。

三島由紀夫の初期の代表作に登場

瀟洒(しょうしゃ)なブティックや飲食店が立ち並ぶ、東京・南青山の逢魔(おうま)が時、吉野寿雄さん(90)はひとりで約束の場に現れた。ハイブランドのカジュアルウエアに身を包み、背筋がピンと伸びた佇まいは、ただ者でない雰囲気を醸し出す。

「来月で91になるの。現存する日本最古のオカマよ(笑)。青山に暮らして60年になるけど、昔はこのへんも何もなかったのよ。バブルになってからよ、こんなにビルが建ったのは。いつも夕方に起きて、夜、お散歩してるの。ずっと昼夜逆転した生活を送ってきたからね、変われないのよ」

そう笑う吉野さんは、六本木の伝説のゲイバー『吉野』の元ママで、戦中戦後のゲイの歴史の生き証人ともいえる。

自身の経験をユーモラスに明かす語り口で人気に火がつき、バラエティー番組やドラマ、YouTubeでも引っ張りだこだ。

TBSラジオ番組『安住紳一郎の日曜天国』にはおなじみのゲストとして、不定期で出演。安住紳一郎はLGBTへの風当たりが強かった時代の苦労話も笑いに変えてしまう吉野さんの魅力に感服しているという。

1964年に開業した店『吉野』には、政財界、文壇のほか、芸能界、スポーツ界から美空ひばりや石原裕次郎、高倉健、長嶋茂雄といったスターが夜ごと集まった。看板も出さない常連だけの空間で、スターたちは朝まで濃密な時間を過ごした。

自身も元ゲイボーイで吉野さんを昔から知るタレントのカルーセル麻紀(78)は、親しみを込めて、“吉野のお母さん”と呼ぶ。

「お母さんはまぁおもしろい人で!私もおしゃべりですけど、あの話術には到底かないません。吉野はちっちゃな店でしたが、いつも芸能人がずらりと並んで、銀座の一流ホステスも店が終わると来てましたね。高倉健さんだってお酒飲めないのに、わざわざコーヒーを飲みに来てたんですから!」

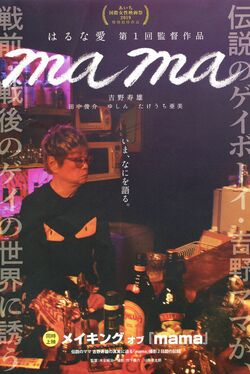

2020年7月に公開された映画『mama』では、吉野さんが架空のゲイバーを舞台に会話劇を好演。監督を務めたタレントのはるな愛(49)も吉野さんをレジェンドと慕う。

「ママがお店を始めたのは、高度成長期でみんな羽振りがよくって、夜の盛り場にいろんなものを満たしに行った時代ですよね。たくさんの出会いがすべてママの財産になっていて、本当に幸せな人生だなーって思うんですよ。昔は芸能人と一般の方との境目がもっとはっきりしていましたし、今より孤独だったスターたちの心の拠りどころだったんじゃないかと思うんです」

六本木ヒルズの開発に伴う立ち退きを機に、『吉野』は惜しまれつつも38年の幕を閉じた。親友で歌手の美川憲一(75)がその裏話を語る。

「水商売で華々しくしていてもね、末路は生活保護になられたり、大変なことも多いのよ。だから立ち退き交渉のときに、“老後のことを考えて、もうお金はいっぱい持ってるだろうけど、絶対1億は出るから、それまで粘りなさいね”って、私言ったのよ。ところが吉野は目の前に3500万かなんか現金積まれちゃったら、もううれしくなっちゃって(笑)。“みんな出ていっちゃって、暗いところに1人でいるのはお化けが出そうで怖い”って、潔く手を打っちゃったのよ。実際に最後まで粘った人には1億出たのよ!」

さらには、その後の税務署の調査で、顧客からのチップもすべて記載された帳簿を提出することになり、追徴課税と立ち退き料でプラマイゼロになってしまったのだとか。

「だからね、言うのよ。逆によかったんじゃない、なかったもんだと思えばって(笑)。でもね、あんた、いいじゃないって。それでも今でも元気でね、お金いくら残してるかわかんないけど、グッチだプラダだって買ってお洒落してるんだから。そんな90歳いないわよ。まさに怪物よ!」

吉野さんは、三島由紀夫の同性愛をテーマとした初期の代表作『禁色』(1951年刊)にも登場している。戦後まもなく、17歳で銀座のダンスホール『美松』のボーイになったころ、仕事の合間に出入りしていた数寄屋通りの喫茶店兼倶楽部『ブランスウィック(以下B)』で三島と知り合ったのだ。『B』は「有楽町のルドン」という名称で出てきて、店内や常連客の様子が克明に描かれていた。

「三島さんは遊びに来ていただけじゃなく、取材しに来てたのね。あのころはまだ色白で華奢だったのよ。

Bは一見普通の喫茶店のようだったから、何も気づかずにコーヒーだけ飲んで帰るお客もいたわ。だけど実際はゲイのたまり場で、ゲイ同士は目と目を合わすだけでわかるから、一緒にコーヒーを飲んだり、気になる相手を探したりしたのね」

『禁色』の中で、自分ほどの美少年はいないと思っている“オアシスの君ちゃん”のモデルが吉野さんだ。いつも洒落た身なりで、うなじをきれいに剃り上げて、外国人客にちやほやされる存在である。

「美松のよっちゃんが、オアシスの君ちゃんになっていたの。私、自分のことを美少年だなんて言ったこともないのに、三島さんが勝手に書いたのよ!(笑)」

三島は見た目と違い、大きな声で話しては、豪快に笑っていたという。

吉野さんは気分が乗ったときに1回転するピルエットを度々披露していた。その癖も三島は見逃さず、作中に描いている。

「バレエとか宝塚とかそのころから大好きだったからね。大磯のゲイパーティーも実際に横浜磯子の御殿で開かれていたものだし、主人公の悠ちゃんは、三島さんが惚れ込んでいた池袋のジャズ喫茶の息子さんだったのよ」

当時のゲイたちは、昼間は男性として普通の生活を送り、夜になると密かに自分たちだけのグループで集まっていた。『B』は砂漠のオアシスのような存在だったという。

「今は堂々と LGBTなんて言えて素晴らしいと思うけど、私たちのころ、ゲイはひどく差別されていたからね。ちょっと仕草が女っぽいだけで気持ち悪いと言われたし、自分は男が好きだなんて言ったら、気が狂ってると思われるだけで」

黒いマネキンのような死体の山

「男らしさ」を求められることに違和感を覚えたのは、小学生のころだった。

吉野さんが「國民學校初等科修了証書」と書かれた表紙を眺め、しみじみとつぶやく。

「空襲で全部焼けちゃったけど、兄貴がこれだけは取っておいてくれたのよ」

セピア色に染まった集合写真には、姿勢を正した小柄な吉野少年が写っている。

「小学生のころから女の子のゴム跳びみたいな遊びが好きで、メンコやベーゴマは嫌いだった。特に柔道なんか嫌で、組んだ途端にわざと自分から転がったりしていたわ」

太平洋戦争の最中、登校しても警戒警報が発令されると、防空頭巾を被ってすぐ下校させられた。勉強より軍需工場の勤労奉仕が優先され、歯磨き粉などをつくっていた覚えがある。

「軍事訓練で隅田公園に木銃を背負っていってね、そのころからゲイだったから“え~いっ”なんてやっていると、先生に『もっと男らしくしろ』と殴られたりして。それでもじっと我慢の子。欲しがりません、勝つまではって仕込まれてたしね。だからちょっとやそっとのことじゃ弱音は吐かないわね。あのまま戦争が続いていたら、私も兵隊に取られていたし」

高等科を卒業する(今の中学2年生)直前の3月10日、東京下町を焼き尽くした東京大空襲に遭う。B29による焼夷弾の集中投下で2時間で10万人の命が奪われた大惨禍だ。

「だからね、中学の卒業証書なんかもらってないの。両国の酒屋だった親父が道楽して潰しちゃってね、しもた屋みたいな木造の家が並ぶ錦糸町と押上の間の横川町に住んでいたんだけど、夜中に火の手が上がったら、すごい勢いで燃え広がって。防空壕に行こうとしたんだけど、母親が“ここじゃ絶対危ないから、としちゃんだけ連れていく”って。私が末っ子だったんで」

次兄は予科練に行っていた。父親と長兄が家のそばにとどまることになり、母親と戦火を逃れ、北へと向かった。ところが火の勢いが強く、途中で行く手を阻まれる。

「押上まで来て、母がどうせ死ぬならここで死んじゃおうって。押上駅の橋の上でね、夜が明けるのを待ったのよ。結局生き延びたんだけどね。今でも、スカイツリーが見えるあの場所で、しばらく佇むことがあるわ」

翌朝、焼け残った学校へ避難する途中、目に映ったものは、黒いマネキンのような焼死体の山だった。

「母が見ちゃ駄目って。だんだん目が慣れてくると、ちっとも怖くなくなったけど、防火用水の中で生焼けになった人とか、電線に絡まったまま亡くなった人が怖くて。いつも夢で見て、眠れなかったわ」

何度も焼け出され、転々としたが、練馬の江古田で終戦を迎える。予科練の兄も戻り、家族はみな無事だった。

「終戦後、体調を崩してしばらくぶらぶらしてたんだけど、元気になってきたら、じっとしてるのも駄目だと思って、初めて銀座に出てみたの」

西武線で池袋へ行き、山手線に乗り換えて有楽町を目指した。当時、山手線は進駐軍に接収され、外国人専用車両があり、半分は白人で、もう半分は非白人用だったという。

「外国人の車両は冷暖房が効いてたけど、こっちにはないの。混んでるから連結器の上に乗ったり、サーカスみたいに外の手すりにつかまったりしたわ。落っこちて亡くなった人もいたんじゃないかしら」

有楽町で降りると、GI(米国陸軍の兵士)や街娼がたくさんいた。接収中の帝国ホテルやアニー・パイル劇場と名称を変えていた宝塚劇場の前を通り、銀座4丁目の三越に出ると、再開したてのダンスホール『美松』に、ボーイ募集のチラシを見つける。

「ボーイって何だろう?って。18歳以上と書いてあったけど、1つ年をごまかして応募したら、明日から出ておいでと」

『美松』には一流のジャズバンドが入り、新人時代の石井好子やナンシー梅木が歌っていた。夜は進駐軍専用ホールだったという。

「そういう音楽や踊りの娯楽系が大好きだったし、合間に当時日劇や帝劇でやっていた宝塚を見にいったりして、楽しかったわ~!」

銀座通りには古着や古本などを売る露店が立ち並び、そぞろ歩きするのにもってこいだった。『和光』は進駐軍向けのPXと呼ばれた百貨店になっており、外国人から商品を買い付けて横流しする者もいた。清濁併せのむ銀座の街で吉野さんは息を吹き返す。

有名俳優も持ち上げない接客

その後、ボーイの仕事の合間に出入りしていた喫茶店兼倶楽部『B』で“おしまママ”こと島田正雄さんに出会う。

もともと進駐軍向けの食堂を営んでいた島田さんは、吉野さんと青江忠一さんをスカウトすると、お店の路線を変更。新橋の烏森神社の境内に日本初のゲイバー『やなぎ』を始めた。

「店の2階に住んで下働きしながら、歌や踊りの練習をして、接客して、毎日、目が回るほど忙しかったわ。おしまママは軍人だったから、スパルタ式でよく殴られたの。今だったらパワハラよね」

接収が解除となり、街から進駐軍が撤退した後は、日本人相手の商売に切り替えた。

「3人で新橋の芸者からもらったカツラと着物で練り歩いて宣伝したの。お化けが行進してるなんて言われたけど、口コミが広がって、お客さんが集まるようになったのよ」

なじみ客には江戸川乱歩やフランスの俳優、ジャン・マレーやアラン・ドロンといった面々がいた。群像喜劇の名手といわれた映画監督・川島雄三もまだ無名のころに、杖をついてよく訪れたという。

「川島先生に映画に出ないかって誘ってもらったのよ。でも男の役は嫌だったから、お断りしていたの。顔が出て、親にばれるのは嫌だったし」

『やなぎ』に住み込んでからは、すっかり実家への足が遠のいていた。

「天国でしたよ。ゲイの社会に浸かりっぱなしで。親には結婚しないのって聞かれたけど、返事をせずにそのままずっと。いろいろ言われるのが嫌だったから、何も言わせないように仕送りしていたの」

31歳で独立し、銀座『ボンヌール』を開店。当時から明け方まで営業していた店に、新橋の芸者や女優たちは仕事帰りに足しげく通った。

「私たちが着物でストリップをやると、女優の高峰三枝子さんや山田五十鈴さんが喜んでくださって、みんなにチップをくれるんだけど、それがばかにならないお金で!」

『枯葉』の世界的なヒットで知られるフランスのシャンソン歌手で俳優のイヴ・モンタンも『青い目の蝶々さん』の撮影の際、来店している。

「有名な俳優さんだからって持ち上げたりしないで、普通に接していたら、リラックスしてくださったみたいで、ずっとカウンターに座ったまま、私たちのこと見てたわ」

同店を成功させた2年後の'64年、東京オリンピック開幕間際に六本木で『吉野』をオープンする。さらに多くのファンを獲得したことは前述のとおりだ。

学生時代から『やなぎ』や青江忠一さんの開いた『青江』で働き、現在、赤坂で47年目になる『ニュー春』を経営する春駒こと原田啓二さん(79)は、吉野さんと同様ピンと伸びた姿勢で、先輩から学んだ接客について話してくれた。

「私たちはみんな姿勢がいいんですよ。呼ばれたらすぐ動かなきゃいけないから、深く腰かけないんです。吉野のお母さんからは特に、お客さまの特徴をつかんで名前をすぐ覚えることと、きちんとした敬語を使うことを教わりました。厳しい縦社会でしたけど、お母さんは全然威張らなくて、親しみやすい方でしたね」

春駒さんが独立したとき、“一国一城の主として、苦しくても覚悟を持ってやりなさい”と叱咤激励されたそうだ。

「それからはお互いライバル関係にあって、内心、負けてたまるかって気持ちもありましたけど。この人にはかなわないな、この人からお勉強しようという思いでいました」

コロナ禍で休業を余儀なくされたときも、吉野さんから労いの言葉をもらったという。

「大事にしなさい、何かあったら言っとくれと。ありがたかったですね。私ぐらいになると、こうしたほうがいいんじゃない?なんて言ってくれる人は誰もいないんですよ。吉野のお母さんぐらいしか。青江のお母さんも亡くなったし、現実にお店をやってて、昔のことを知ってる人間はもういないんです。私も吉野のおかんがいてくださるから、ちゃんとしなきゃって気持ちがあります。もうすぐ91歳ですから尊敬しますよ。もう人間国宝にしたいぐらい!」

吉野さんは立ち退きで閉業した後、再び店を開くつもりでいた。ところが右腕だったちいママが急死し、叶わなくなったことが、いちばんの心残りだという。

「晴美って子がよくやってくれたから、生きていたら継がせて、ずっと一緒にやってたはずよ。でも亡くなっちゃったからね、ああ、こんなものかなって……」

惚れた男に贈った高級車を破壊

子どものころから愛する対象が男性であることを自覚していた吉野さん。その愛のかたちがどのようなものかを知ったのは、ボーイとして働きだしてすぐのころだ。

「お客さんのGIにドライブに誘われたときよ。うれしさ半分、怖さ半分だったわね。初体験が外国人だったから、私はマダムバタフライ(蝶々夫人)ならぬ、マダムカキフライって言ってるの(笑)。やさしくしてもらって、PXでドーナツやポップコーンを買ってもらったわ。食うや食わずで、生きるのに必死な時代だったからね」

戦後、昼間から女装をして街に立つ男娼がいた。それらの人々の蔑称が“オカマ”だったという。

「上野の山になんかたくさんいたのよ。私たちゲイボーイは、芸を見せてそれで人を楽しませる仕事だって、だからああいう連中とは一緒にされたくないわよって、変なプライドがあったわね。今はオカマって言われても、何とも思わないけどね」

刹那的な出会いを繰り返していた吉野さんだったが、1度だけ本気の恋をした。『吉野』を開業し、乗りに乗ったころだ。相手は普通の会社員で、知人の営む池袋の『グレー』という店で知り合ったという。

「そこも一見普通のバーなんだけど、男の子がずらっと並んでて、お酒を飲みながら話して、気に入ったらカップルになるというシステムだったの。学生やまじめそうな子もいたわ。小遣いになるから、安直な考えでやってたんでしょうね。沖雅也みたいに俳優になった人もいたのよ」

そこでアルバイトをしていた彼に、吉野さんはひと目惚れしてしまう。カルーセル麻紀はその恋を傍らで見ていた。

「私、その男知ってますよ!若くていい男でね。お母さんは猿面が好きなんですよ。男の趣味もわかってますから」

吉野さんはその男性と宮崎を旅したり、若者の憧れだったスポーツカー、フェアレディZを買ってあげたりもした。

「ママとドライブしたいなんてうまいこと言いやがって!ほだされて買ってやったら、私なんてほとんど乗せてくれないで、銀座のホステスと乗り回してたみたいで」

動かぬ証拠をつかんだ吉野さんは、ついにあることを決行する。

「男が女の家の駐車場に車を止めて泊まり込んでたから、夜中にトンカチでタイヤから何から全部ぶっ壊してやったのよ!ところが男もまぁ図々しくて、家の前に車を置いといたら壊れてた、だなんて泣きついてきて」

文句を言おうと思ったが、そのときはまだ彼への未練があり、結局、修理代を出してあげることにした。

「“あらそう、誰が壊したのかしら?”なんて言って。てめえで壊して、てめえで払ってって。そんな思い出があるわよ。若気の至りよ!

それまでは“おしまママ”が男に惚れたなんて話を聞いて、アハハってばかにしてたのね。ママに“あんたもいつかそういう経験するわよ”ってすごい怖い顔で言われてたから、あ~因果がめぐって、やっぱりこういうことになったんだって思ったわ」

カルーセル麻紀が言う。

「その男はゲイでも何でもなくてノーマルの男だから、結局は銀座のホステスに取られちゃった。私もそういうのありましたよ!お母さんは身体もどこもいじってなくて、あのままの人なのね。そこは私と違うんだけど、みんなそれぞれで、思考も違うんだって、認め合っているんですよ」

吉野さんはその恋に破れて以来、同じことを繰り返さないと決心したそうだ。

「ゲイは男に貢いだりして、最後はあんまりお金がなくなっちゃうことがあるのよ。結局ノンケなんかに惚れたら、つなぎはお金しかないからね。貢いじゃ駄目だわって、それからは賢くなったの」

とはいえ、ボーイハントをしたくなると、日没後、公園や大学へ出張していった。

「暗がりだと男だってばれないからね。私の時代の性転換手術は失敗することが多かったからね、何もしていないの」

駒沢公園や碑文谷公園、駒場の東大は行きつけの出張先で、東大の寮では痴女が出ると問題になったこともあるという。

「おっぱいの代わりに氷嚢(ひょうのう)にお湯を入れて、輪ゴムで結んで胸にしまっておくの。あるとき、男に噛まれたらそれが破裂しちゃって、顔にバシャーって水がかかっちゃったのよ。相手は何が起きたかわからなかったでしょうね。お互いに驚いて逃げたわ。

それとか足の間に隠していたものが、ふとした拍子に飛び出しちゃったり!相手が腰を抜かしている間に、ハイヒールを脱ぎ捨てて逃げたわよ。今だったら殺されてるわよね」

ひと昔前の男性たちは純情で、吉野さんを女性と勘違いする人も多かったのだとか。

高倉健、長嶋茂雄との交流

取材中、吉野さんが「『週刊女性』に高倉健さんと付き合ってるんですか?って取材されたことがあるのよ!」とちゃめっ気たっぷりに話した。

「口には出さないけど、東映なんかではみんなそう思ってたみたい。真相?それはね、何もなかったのよ。でもね、いい思い出があるわ」

吉野さんは高倉の出世作、映画『網走番外地』シリーズに出演している。高倉とともに来店した監督・石井輝男からオファーを受けたのだ。

「ひとつの檻の中の物語で、田中邦衛さんや由利徹さんもみんな囚人役だった。私は新入りのオネエの囚人で、最初みんなに驚かれるの。健さんに“あら、あんたいい男ね、ダーリン”って襲いかかって怖がられるシーンがあるんだけど、オファーがあってすぐのぶっつけ本番だったのよ」

高倉は北海道ロケのとき、雪で滑らないようにと靴を買ったり、旅行鞄をそろえてくれた。現場では無口だったが、吉野さんと2人きりになると、よくしゃべったという。

「健さん、昔はお酒を飲んだんですって。酒乱だったから自分でやめたと言ってたわ。水前寺清子が好きで、『いっぽんどっこの唄』なんて聴くと泣くのよ。外見は男っぽいけど、中身は華奢な人で、人一倍気遣いする人だったわ」

高倉は最初、店を贔屓(ひいき)にしていた東映のスター俳優、中村(萬屋)錦之助が連れてきたのだが、そのときは車から降りもしなかったという。

「“きんにいが呼んでるから来ません?”って声をかけたんだけど、“いや、俺はいいです”ってそのまま帰っちゃって。その後、当時新婚だった江利チエミちゃんや清川虹子さんと連れだって来てくれて、それから1人で来てくれるようになったの」

美川が当時の様子を話す。

「健さんとは時間があれば毎日のように会っていましたからね。喫茶店で待ち合わせて、六本木のキャンティで食事をしたりして。健さんがいろんな話を聞きたがるんですって、吉野は面白いからね。でも吉野は自分から友達をつくるタイプじゃないのよ。黙ってると黙ってるし、しゃしゃり出てくるタイプでもない。だから私も吉野といると、鬱陶しくないの。あうんの呼吸で」

ところがあるときを境に高倉とは疎遠になっていく。

「突然、プツッと縁が切れちゃった。向こうから音沙汰なくて、こっちからも連絡しなかった」

吉野さんは高倉の没後、高倉がテレビを見ては「およしに会いたいな」と懐かしがっていたと、養女の小田貴月さんの著書で知る。

「病気だと聞いていたから、本当はお見舞いに行きたかったんだけど、個人的には知らされてなかったし、迷惑になると思って遠慮して行けなかったの。でも1回ぐらいお見舞いに行けばよかったって、それは今でも悔やんでるわ」

美川は2人の交流が途絶えたのは、自分のせいではないかと考えている。

「私がブレイクしてバラエティー番組に出るようになったとき、吉野を誘って、一緒にテレビに出るようになったら、健さんからお声がかからなくなっちゃったのよ。健さんとしては吉野がやすらぎの人だったのに、マスコミに出るようになって目立っちゃったからね。

疎遠になったのは、芸能界に引っ張り出しちゃった私のせいなんです。健さんは吉野のよさをわかっていらしたから、およしに会いたいなーと思っていたんでしょうね。でもいったん距離を置いちゃうと、なかなかね……」

美川が吉野さんに「いちばん思い出に残っていることは何か」と尋ねたとき、高倉健と長嶋茂雄、知人男性と10年間、大みそかに成田山新勝寺に参拝していたことだと話したという。

「4人で31日の夕方に押上駅から急行電車に乗って行ったらしいの。車を使わずにね。それで除夜の鐘を聞いて、精進料理を食べて帰ってくるんですって。ずっと自分も誘ってもらえたことがすごくうれしかったって言ってました」

寄っかからない、甘えない

吉野さんには、悔いのない人生を送るために心がけてきたことがある。

「散々悪いこといっぱいしたわ。でも人に迷惑かけたり、恨まれたりすることはなかった。この年になって、人様に借金したりせずに何とかやれてるのは、若いときは一生懸命働いて、年とってからはゆうゆうと暮らしたいって信念でやってきたからだと思うの。親兄弟にも仕送りは欠かさずして、孝行はしたわ。それだけは自分の取り柄」

父が事業を失敗してから、ずっと働き通しだった母に、少しでも楽をさせてあげたいという思いがあった。父の死に目には会えなかったが、母には病院で立ち会え、盛大に葬儀も行った。

「今は食っちゃ寝、食っちゃ寝で終わってる。90過ぎて、もう働くこともないしさ、テレビ見たり、ビデオ見たりして、毎日過ごしているわ」

最近ではミュージカル映画『雨に唄えば』を観賞し、『木下恵介アワー』や韓国のアクションものを楽しんでいるそうだ。

「美川たちが親切にしてくれて、ご飯食べた?って聞いて、一緒に食事してくれたり、ご飯を運んでくれたりしてるの。私、友達には恵まれてるから、そういう点では幸せだと思う。それがいちばんの財産。お金がないのも心細いけど、友達がいてくれるほうがいい」

美川は叔母が『やなぎ』の隣の小料理屋で働いていたとき、吉野さんと親しくしていたため、幼いころから吉野さんの存在は知っていた。その後、再会し、付き合いが続いているのも、不思議な縁だと話す。

「一緒にご飯食べて、じゃあねって別れて。お互い気も遣わないし、それがストレス解消みたいなもんで」

吉野さんが80歳を過ぎたころ、遠慮がない間柄ゆえの助言をしたことがある。

「“あんた、いくら持ってるか知らないけど、少しは楽しんでお金使いなさいよ、自分で旅行したりとか”って言ったのね。そしたら、“老後のこと考えないと”ですって!“あんた、何言ってんの、今が老後じゃない”って。まだ老後じゃないのよ、あの人にとっちゃ。だから私も老後はないの。吉野を見ていて私もそういう路線で、しぶとく生きるの。100までは生きますよ、あの人は!」

吉野さんは自分でもこんなに長く生きるとは思っていなかったが、神様がくれた寿命ばかりはどうすることもできず、生きている限りは楽しくやりたいと思っている。

「長生きしたのは、食べ物もよくなったからでしょうね。戦争中なんてお芋ばっかりで米なんか食べたことなかったし、我慢、我慢ばっかりだったからね。それを思えば今の人たちはみんな幸せよー!

贅沢な時代に生まれて、何かというとセクハラ・パワハラって言えて。でも厳しい規律がなくなって、自由すぎるのも、わがままになりすぎてダメかもね。今はかえって迷ったり、悩んだりしてる人も多いんじゃないかしら。多少の厳しさは必要だと思うの。猫だって囲炉裏に1回落ちて熱いと思ったら、もう近づかないでしょ、それと一緒。やっぱり痛い目にあうことも、大事だと思うのよ」

現在は性的マイノリティーに関する法も整いつつあり、同性婚も認められる時代となった。吉野さんは「お互いに好きで一緒になるんだったら、それはいいと思う」と認めつつ、自身は男性との同棲や結婚を望んだことはないと話す。

「そういうところは男っぽいっていうか、ひとりが好きなのね。友達と会うときは、和気あいあいでしゃべったりするけれども、寝るときはひとりがいい。だから今の自分がいるのかなって思うのよね。人に寄っかかったりしないの。誰かに頼って、あれ取って、これ取ってって甘えてたら、きっとボケちゃってたかもね。身体がいうこときくうちは、なるべく自分でやりたいの」

またLGBTを公表したい人がいる一方で、一生隠し通したいと思う人もいるはずだと語る。

「出たがり屋と引っ込み思案な人がいるように、みんな一緒じゃないからね。そっとしといてもらったほうが心地いいって人もいると思うの。

差別がないという意味では、今はいい時代になったけれど、あんまりオープンになりすぎるのもね。真の愉(たの)しみがなくなってしまうんじゃないかしら。ストリップだって、ちょっとだけよって隠してるからいいんであって、全部出したら興醒めじゃない?やっぱり秘密というものは、誰でも1つぐらいは持っていたほうがいい気がするの」

歴代の好事家たちに愛された吉野ママ。悲しみもおかしみに変換し、胸のうちで秘められた記憶を反芻(はんすう)している。

自立した90歳は、今にも自慢のピルエットで1回転しそうなほど、軽やかな足取りで夜の帳へと消えていった。

〈取材・文/森きわこ〉

もり・きわこ ライター。東京都出身。人物取材、ドキュメンタリーを中心に各種メディアで執筆。13年間の専業主婦生活の後、コンサルティング会社などで働く。社会人2人の母。好きな言葉は、「やり直しのきく人生」。