週女読者におなじみの「エダモン」こと料理研究家・枝元なほみさんには、「食」を通じて社会の問題に取り組み続けてきた、もうひとつの顔がある。ホームレスや被災地への支援に続いて、コロナ禍で始めたのは、週3日、夜にだけ開くパン屋さん。都内を中心に、全国のパン屋さんから売れ残りそうなパンを買い取り、販売するプロジェクトだ。店頭に立つのは、就職氷河期世代のホームレス、シングルマザー、バイト先を失った大学生……。「食べるのに困る人がいる一方で、フードロスが起きる現実」に立ち向かう、枝元さんの挑戦の日々を追う。

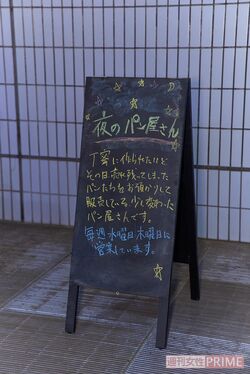

2月9日午後5時過ぎ。東京タワーにほど近いJR田町駅のすぐそばで、『夜のパン屋さん』の開店作業が始まっていた。猫のイラストが描かれたベージュのキッチンカーが止められ、その横にテーブルクロスがかかったテーブルが並ぶ。子どもの背丈ほどの青い光のツリーと、立て看板が目印だ。テーブルの上のかごにパンやマフィンが並べられると、あっという間に人だかりができた。

料理研究家の枝元なほみさんは2020年10月、コロナ禍で夜のパン屋さんをオープンさせた。パン屋さんから売れ残りそうなパンを買い取り、それを販売する仕組み。店頭に立つのは、ホームレスの男性、シングルマザー、コロナ禍でアルバイト先を失った大学生など、さまざまな事情で職を失った人たちだ。田町店は、神楽坂、飯田橋に続く3号店になる。

「普段はリモートワークだけど、出社するたびに買ってます」「妻に買ってきてと言われて」「いろんなお店のパンが買えるから楽しみ」「ここって枝元さんのやってるお店ですよね?」「会社帰りに結構、立ち寄るんです」……。

老若男女、さまざまな人たちが買いに訪れる。この日も、70〜80個ほどあったパンは、すぐになくなる人気ぶり。枝元さんも販売に立ち、お客さんと笑顔で会話していた。

「パンを売るってすごくいいな、と思うの。食べ物を人と人との間に置くって、敷居が低くなるというか、ドアが軽く開くというか。食べ物っていいな、とあらためて思った」

ふんわりした笑顔でゆったり話す枝元さん。しかし、枝元さんのそばにいる人たちはみな、そのやさしい雰囲気の奥にある、熱い思いや行動力に圧倒されていた。夜のパン屋さんに至る背景には、枝元さんのどんな思いがあるのだろうか。

「初の営業」から始まったホームレス支援

夜のパン屋さんは、ホームレスの人たちの自立を支援するため、雑誌販売の仕事を提供している『ビッグイシュー日本』が手がけるプロジェクトだ。枝元さんは関連団体のNPO法人『ビッグイシュー基金』で共同代表を務める。

枝元さんがビッグイシューに関わるようになったのは、同誌でスローフード特集の取材を受けたときに、「何か手伝わせてください」と自ら言ったのがきっかけ。人生初の「営業」だった。

「日本型のお金のシステムはおかしいな、と思い始めていたころだったの」

とあるニュース番組でお弁当を作る仕事を受けた。枝元さんの自宅を撮影場所に使い、タレントもやってきて、大変な仕事だった。しかし、謝礼は1万円。おかしいと思い、ディレクターに伝えると「僕もそう思います。でも、会社のシステムでそう決まっているんです」と言われた。

また別のあるとき、自治体の料理教室の講師を依頼された。枝元さんが材料を用意し公民館に運んだ。しかし担当者に「公共事業なので、ギャラが出ないんです」と言われてしまう。

「おかしいと思っているのに仕方ない、というのが嫌で、もやもやするんです」

一方、みぞれの日にホームレスの人を見かけ、お金を渡そうとしたら、断られてしまった。「どうやったら関係を持てるのだろう」と枝元さんは悩んだ。そんなころに出会ったビッグイシューは、お金ではなく、雑誌販売という仕事を提供することでホームレスの自立を支援していた。そこに共感した。

「相手のことを“かわいそうな人”と思っていては、つながれない。フラットな関係がいい」と枝元さんは言う。

当初はビッグイシューの誌面で、料理とエッセイのコーナーを担当していたが、現在は姿を変え、『ホームレス人生相談×枝元なほみの悩みに効く料理』として連載が続いている。

夜のパン屋さんが誕生したのは、'19年の暮れに『ビッグイシュー』に託された寄付がきっかけだった。「ただ配って終わるのではなく、循環を生み出す使い方をしてください」と、寄付した篤志家の男性は望んだ。

'20年初頭は、東京オリンピックが開催される予定だった。オリンピックが終わると、経済も気分も冷え込む。枝元さんは、その9月を狙った。

「ビッグイシューはやる気だよ(支援するよ)、とアピールしたかったんです」

寄付の使い道を考えるなかで、チェーン展開する店で売れ残ったパンを本部に集め、夜間に安く販売する北海道・帯広のパン屋さん『満州屋商店』の取り組みが思い浮かんだ。それを参考に夜のパン屋さんの企画が立ち上がった。フードロスを解消できるだけでなく、ビッグイシューの販売者の仕事づくりにもなる。

キッチンカーは、枝元さんが車を見に行ったその日に即決。ちょうど新型コロナ禍で「ロックダウン」がささやかれていたころだ。外出自粛の影響で、飲食店の人たちが移動販売を始めるかもしれないと思い、「急がなきゃ」と枝元さんは考えていた。

協力してくれるパン屋さんを探し求め、1軒1軒回った。「これが人生2度目の営業でした」と、枝元さんは振り返る。

「ビッグイシューで関わる人たちは男性が多かった。でも(年末年始に生活困窮者への支援を行った)『年越し大人食堂』をやってみて、ホームレスが女性の問題にもなっているんだな、ということがよくわかったんです。田町のお店は、フードロスをなくすということだけではなく、女性の仕事になるようなことをやりたいと思って」

'21年12月にオープンさせた田町店のスタッフは、みな女性だ。そのひとり、宮高未有さん(※宮高さんの高は正しくはハシゴ高)は、山梨県で子育てをしていたが離婚し、子どもを抱えて東京の実家で暮らし始めた。仕事を探している最中に、友人の紹介で夜のパン屋さんと出会った。現在、キッチンカーを運転するのは宮高さんの仕事だ。

「枝元さんには、女性の仕事を作りたいという考えがあって、スタッフひとりひとりの働き方を考えてくれます。私も子育てをしているので融通がきかないんですが、子どもが病気をして仕事に行けなくなったとしても、気負わなくてすむような、働きやすい雰囲気をつくってくれています」(宮高さん)

氷河期世代の青年がホームレスになった事情

枝元さんが長く取り組んでいる貧困の問題。今年で3年目を迎えた新型コロナウイルス禍は、私たちの生命や暮らしに大きな影響を与えている。枝元さんが話すように、女性をはじめ多くの人たちが仕事を失った。困窮して家賃が払えなくなったり、炊き出しで飢えをしのぐ人もいる。

路上生活はしていなくても、住まいをなくし、インターネットカフェなどを泊まり歩く「ホームレス状態」にある人も珍しくない。

ビッグイシュー日本の東京事務所で所長を務める佐野未来さんは、コロナ禍の現状をこう話す。

「これまでビッグイシューの販売者は50〜60代が多かったんですが、コロナ禍で30〜40代が増え、中には20代もいます。

リーマンショックのときも20~30代の人がたくさんやってきて驚いたんですが、再び増えている状況です。コロナで働き口を失った人も多いです」

ホームレスの人たちが販売する雑誌、ビッグイシュー。定価450円で、1冊売れると、仕入れ値を除いた230円が販売者の収入になる。路上で販売される雑誌ゆえ、リモートワークは不可能だ。

ところが、最初の緊急事態宣言が出された'20年4月、街頭から人の姿が消えた。ビッグイシューの売り上げにも影響が出始め、販売者は厳しい状況にさらされていた。どうやって販売者の命をつなぐのか、喫緊の課題だった。

「そこで、『コロナ緊急3か月通信販売』という取り組みを始めました。緊急通販に多くの申し込みをいただいて、販売者に販売協力金として現金を提供したり、販売応援グッズを配ったりしながら、この2年間を乗り切ることができたんです」(佐野さん)

また、路上生活者には、ビッグイシュー基金でホテルやシェルターを用意した。NPO法人『つくろい東京ファンド』と連携し、2年間無償でスマートフォンを貸し出すプロジェクトに参加、販売者に携帯電話も支給できた。

「昔は夜回りや炊き出しに行って(ビッグイシューの販売をやらないかと)声をかけていたんですが、最近は路上生活よりネットカフェ暮らしの販売者のほうが多いです。所持金が尽きて、明日は泊まれないかもしれないという人がネットカフェで検索すると、すぐにできる仕事としてビッグイシューが出てくるようで、それをきっかけに東京事務所へいらっしゃる方が増えていますね」(佐野さん)

販売者の西篤近さん(43)も路上生活をしながら、お金があればネットカフェで寝泊まりする暮らしを続けてきた。所持金が尽き、「3週間、水しか飲んでいなかった」ときにビッグイシューが作成した『路上脱出ガイド』を読み、東京事務所へつながった。

自身を就職氷河期の影響を大きく受けた「ロスジェネ(ロストジェネレーション)世代」と呼ぶ西さんは、なぜ路上生活を送るようになったのだろうか。

西さんは佐賀県の大学を中退後、陸上自衛隊の自衛官として13年勤めた。東日本大震災では、南三陸町に災害派遣され、「責任感の塊」だったという。しかし─。

「被災地で子どもたちとキャッチボールをすると、新聞はそれを悲惨な状況の中のハートフルな記事にします。でも見る人によっては、自衛隊が遊んでいるように見えて批判の声も出る。当時もよく“自粛”と言われましたよね」(西さん、以下同)

上司にはやめておきなさいと言われる一方で、「子どもと遊ぶくらい、いいのでは?」という思いがあった。だが、世間の目がある。そんな板挟みの状態に窮屈さを感じつつ、被災地から帰った。

“このまま野垂れ死んでもいい”

そんなころ、沖縄のあるバンドと出会った。音楽とダンスを通じ、いろんな人たちが楽しむ仕事に憧れていた西さんは、自衛官を辞め、ダンサーとして歩むことにした。

しかし、ダンスの世界も厳しかった。バンドの人たちは応援してくれたものの、なかなか稼げない。心機一転、借金をして地域の人々が交流するコミュニティールームを作ってみたが、それもうまくいかず、最終的に家賃を払えなくなった。

「大学も辞め、自衛隊も辞め、みんなに期待されていたダンサーも辞め、ちょっと感覚がおかしくなっていたんですかね。今思えば、追い詰められていたのかもしれない」

あるとき、知人に会うために上京した際、沖縄に帰る飛行機に乗りそびれ、そのまま東京で路上生活を送ることになった。24時間開いている施設、公園、路上を転々とし、フリーWi-Fiのある場所で日雇い求人を探して働いた。

「何も考えられなかった。不安も希望もありませんでした」

2020年東京オリンピックに向けてか、居場所はどんどん減っていき、一文無しのまま新宿のバスターミナルで過ごす日々が続いた。デパートで水を飲んでしのぐ生活。“このまま野垂れ死んでもいい”とすら思った。

「空腹は、3日過ぎると痛みに変わるんです。痛みに変わると、そんなに苦じゃないんですよ。結構耐えられたりするから」

水だけで3週間過ごしたが、3週間を過ぎたときに、急に眠れなくなった。追い詰められたとき、目にしたのが前出の路上脱出ガイドだった。

「緊急シェルターとか生活保護の情報も書いてあったんだけど、ピンとこなかった。でも、ビッグイシューは、1冊売ったら現金が入る。イメージしやすかったんです」

西さんは、ビッグイシューに来て初めて、自分がホームレスだと自覚したという。

「僕はそう思って気が楽になりました。それまでは逃亡者みたいで、よくわからない生活をしていたから」

前出の佐野さんも言う。

「例えば、ネットカフェや友達の家で暮らしていたらホームレスじゃないですか。でも、まだ自分はホームレスじゃないとか、路上の人よりは大丈夫だから頑張れます、と言う人は少なくない。もう十分に頑張っているし、すでにそこから頑張るのはかなり厳しいという状況でも、自分でなんとかしなきゃいけないと考える人もいるんです」

西さんは、その後、ビッグイシューの販売者をしながら、現在は『夜のパン屋さん 神楽坂かもめブックス前本店』のスタッフとしても働いている。神楽坂から自転車で15〜20分圏内のお店を回り、売れ残りそうなパンをピックアップし、販売する。お客さんにパンの感想を聞きながら、次のお客さんにもつなぐ。

「僕らもパンのプロではないから、お客様と一緒にパッケージを見ながら、味や評判について話すことが多いですね。食べたことがあるという人の情報を聞いたり、お客様にこれがおいしかったのと言われたことを覚えていて、それを伝えたり」

そんな西さんに、枝元さんの印象について聞いてみた。

「存在が大きいですよね。感性がすごい人だなと思います。熱くなるところもあれば、冷静なところもあるし。結構、おっちょこちょいなところもあったりして。でも、大きな人だなと思いますね」

“何かあれば、最後は私が責任を取る”という枝元さんの姿勢に、安心感がある。

「今までの職場で、そういうタイプの上司はなかなかいなかった。バンドで言うとバンドマスター?いや、プロデューサーかな」

生産者の思いをつなぎ、被災地へ届ける支援

料理研究家という職業柄、おいしくて安全な食べ物をつくる農家など、数多くの志のある生産者と出会ってきた枝元さん。そんな生産者と消費者を結び、距離を近づける取り組みにも励んでいる。料理研究家は生産者と消費者の間にいて、その両者とつながっていると思うからだ。

'11年1月、枝元さんは農業支援団体として一般社団法人『チームむかご』を結成。そのころ、「食べ物のシステムも硬直している」と枝元さんは考えていた。

どうやれば食べ物を大切にしていけるのか。そんな関心があった枝元さんは、「むかご」を商品化する活動をはじめていた。むかごとは、長芋と一緒に発生し、捨てられてしまうものだ。そのむかごを、岩手県のとある村まで拾いに行き、それを商品化する。

「むかごはネットごと洗って塩ゆですると、おいしいの。子どもたちも一緒に拾ってくれて、むかご食べながら、歩くたびにプップッってオナラするの。超かわいいの(笑)」

子どもがジャンクフードを食べるより、むかごを食べてくれるほうがいいじゃん? と枝元さんは話す。

そんなチームむかごを立ち上げて2か月後に起きたのが、東日本大震災と原発事故だった。

スタッフの柳澤香里さんは2011年3月11日、東京の枝元さんの自宅で打ち合わせの最中、激震に見舞われた。

「私は妊娠8か月だったんですが、枝元さんと2人で抱き合いながら揺れがおさまるのを待ちました。その後、しばらくしてから、枝元さんが土鍋でご飯を炊いてくれたんです。白いご飯にのりをぎっしり巻いたおにぎりを作ってくれて。本当においしかったのが忘れられません」

その後、枝元さんは、チームむかごで『にこまるプロジェクト』を立ち上げ、被災地支援の活動を始める。被災地で『にこまるクッキー』を作り、それを被災地以外の人が購入する。さらに購入した人が作った人へメッセージを送るという取り組みだ。売り上げが被災地に届くだけではなく、心もつなぐ、枝元さんらしい温かい支援の形。枝元さんは言う。

「そういうメッセージって、もらったらうれしくて2か月は生きられたりする。避難所とか仮設住宅に“いま、○○人の人がいます”って報道されたりするけれど、そこにいるのは数ではなくて、人なんです。そのひとりひとりの名前になっていることが大事で、メッセージで、(にこまるプロジェクトなら)それが実現できると思って」

思えば、ビッグイシュー販売者の西さんが自衛官として東日本大震災の被災地にいたころ、枝元さんも同じ被災地で活動していたのだ。

さらに枝元さんは、こんなことも話している。

「3・11のあと、ホームレスの概念を考えたの。仮設住宅で暮らす人も家をなくしたんだから、本当はホームレス。そして、困っている。でも、仮設暮らしの被災者をホームレスとは言わない。みんながイメージしているホームレスは、外で寝ている人。ある特定のイメージになっている」

枝元さん自身、ホームレスを他人事とは考えていない。自分もなりうるし、周りの女友達の中にも生活が苦しい人はいる。

また、「ロス」という言葉にも枝元さんは抵抗がある。

「売っているパンも、売れ残ったパンも同じパンなのに、残るとフードロス。“ロスパン”って呼ばれちゃう。残っちゃうのは人の都合じゃん。同じパンじゃん。ロスジェネと呼ばれる人たちも、それと同じだなって。そうやって人の都合で何かの価値が決まるのが、おかしい」

そんなふうに、やさしい語り口で鋭いことを言うのが、枝元さんの魅力でもある。

前出のチームむかごの柳澤さんはこう話す。

「枝元さんは、熱量があるから、人を惹きつけます。周りから見ていて“できるのかな?”と思うことも、やり通してしまう。にこまるプロジェクトは東北でクッキーを作ってもらうんですが、当初、被災地では作る場所がなかったんです。そういう課題をひとつひとつクリアしていっちゃう。枝元さんの作る料理と同じように、アイデアやひらめきがすごい」

のんびりした人なのに、仕事になるとシャキッと機敏になる姿を柳澤さんは見てきた。スイッチの切り替え、集中して料理をするときの手際なども感嘆してしまうと話す。

「すごい人なのに、見返りを求めていません。やりたいことを貫き通すことは大切にしているけれど、枝元さんは“みんなに行き渡ればいいね”と言うんです。夜のパン屋さんも、みんなのお給料が出ればいいよね、売れ残らなければいいよね、という感じ。自分の利益は後回しなんですよね。いつも自分に何ができるのか考えているんです」(柳澤さん)

チームむかごでは、柳澤さんがマフィンを作り、「夜のパン屋さん」に商品を出している。そのマフィンのレシピにも、枝元さんのこだわりがある。

「材料を大量に仕入れるわけでもないから、お金がかかっちゃうけれど、枝元さんの理想とするマフィンがあるんですよね。

大きさもこだわっていて、“小さすぎる。大きなきのこみたいなマフィンを作りたい”って、どんどん大きくなっていったんです(笑)」

実際、田町店のお客さんの中には「このマフィンがおいしいの!」と話しながら買っていった女性もいた。そのこだわりは伝わっている。

「人を絶対に裏切らないと思うんです」

一方、夜のパン屋さんに参加するお店は、どんな思いで枝元さんの活動に加わったのだろうか。

参加店のひとつ、『ラトリエコッコ』は、国産小麦を使い100%天然酵母にこだわるパン屋さんだ。オーナーの高田麻友美さんは枝元さん同様、以前からフードロスに問題意識があった。

「フードロスを問題視していましたが、自分たちの活動だけだと限界もあって、結局はロスが少し出てしまう状況でした」(高田さん、以下同)

そんなとき、夜のパン屋さんに誘われ協力することにしたものの、どのようにして販売されるのか、一抹の不安があった。

「食品ですから、やっぱり衛生は大事。パンを扱う販売員の方がどういう様子なのか気になったので、ためらうことなく枝元さんに事前に聞きました。どんなお洋服で販売するんですか?正直、においとかはあるんですか?と」

枝元さんは、高田さんの質問に誠実に答えた。

「“お洋服は支給します” “においは若干あるけれど、お手伝いしてくれる方々はそんなことないです”などと、率直にお話ししてくれました。あとは、やっぱりピックアップに来る販売員さんに実際にお会いして、安心したところもあります。生活困窮者の問題がちょっと近しい、自分事になりました」

枝元さんの姿勢から、学ぶこともあったという。

「枝元さんは、生活困窮者の方たちと対等にお話をされるので、その関わり方を見て、偏見が消えました」

夜のパン屋さんの参加にあたっては、「枝元さんだから大丈夫だろう」という安心感も影響したと話す。

「人を絶対に裏切らないと思うんですよね。ずる賢いこともしないと思う。例えば、預かったパンは2日(たったものは)売っていませんと枝元さんが言うなら、絶対に売っていない。売ってしまった場合は正直に言ってくださると思うんですね。それは長く付き合ったからどうこうという話じゃなくて、枝元さんのお話しぶりから伝わってくるものがあるので。飾らないし裏もないし、絶対嘘はつかないだろうなって」

パンは半額から55%ぐらいで夜のパン屋さんに売り、夜のパン屋さんではラトリエコッコのほぼ定価で販売している。その日、余りそうなパンを冷凍し、空き時間に夜のパン屋さん用に数種をまとめ、袋詰めしておく。

「うちが夜のパン屋さんに参加していることをご存じのお客様が、あえて田町へ買いに行ってくださったそうで。もちろん貢献の気持ちもあるのだと思いますが、いろんなパンがあって、選べて楽しいっておっしゃっていました。夜のパン屋さんで買っていただくと、そのお金はラトリエコッコだけではなく、生活困窮者の方にも届く。貢献できるので、うれしいです」

夜のパン屋さんであえて買ってくれるお客さんは1人だけではなく、何人もいる。パンを通じた思いやりの循環が街角に生まれている。

泊まる場所がない女性の支援に取り組みたい

精力的に活動する枝元さんには、その人柄をよく知る古くからの友人がいる。詩人の伊藤比呂美さん(66)だ。

夜のパン屋さん田町店の販売スタッフには、伊藤さんの“教え子”がいる。昨年まで講師を務めていた早稲田大学で、伊藤さんの講義を受けていたのだ。

「伊藤さんの紹介で、彼女がコロナの影響でアルバイト先を失い困っていると聞いて、販売を手伝ってもらうようになったんです」(枝元さん)

伊藤さんと枝元さんの出会いは23歳のとき。お互い忙しく、めったに会えないが、伊藤さんいわく「かわいい動画を見つけると、何も言わずに送りつけたりするような仲」。それに対し返事がなくても、気にならない。

「普通の友達より一歩進んで、もう家族のような意識ね。付かず離れず生きてきました」(伊藤さん、以下同)

女の友達は執着しないし、楽でいいと伊藤さんは言う。

「最初に会ったときはね、何言っているのかわからない不思議な人だな、という感じだった。親元から離れて暮らしていたし、万事において私より自由でうらやましかった」

現在、熊本県に住む伊藤さんは、東京に来るたびに枝元さんの家に泊まるのが常だ。若いころ、泊まる約束をしていた日に枝元さんが忘れてしまい、伊藤さんは赤ちゃんを抱いてベランダから侵入したこともあるという。

枝元さんの家では、「何か(食べるもの)ある?」「あるよ」。そんな自然なやりとりを交わす。

「白菜の古漬けを使ったスープがおいしかった。20年くらい前になるけど、当時は試作品を作っていたのね。あれは1回きりだったかなぁ。あと、ゴボウと牛肉と、卵をオムレツにして、丼にしてくれるんだけど、ほうきの実(とんぶり)を散らすの。すごくおいしかった。私、牛肉は嫌いなんだけどね」

一見、おっとりした雰囲気の枝元さんだが、「人の知らないところで集中している時間がある」と指摘する。

「昔からぽーっとしている感じだし、それは地なんだと思うけれど、1日に何十品も料理を作ったりするでしょう。その体力、気力はすごいと思う。話し方もゆるやかなんだけど、聞いていると、これ、おもしろいなと思うことを言う。頭は堅くて、いったんこうだと考えると離れない。でも、それがいいふうに動いていて、いろいろな活動につながっているのだと思う」

◆ ◆ ◆

コロナ禍の中で歩みを進めてきた夜のパン屋さん。枝元さんには、まだまだやりたいことがある。

「夜のパン屋さんの田町店は女性スタッフで運営しています。同じ場所で、今日、泊まる場所がないという女性のための支援も、一緒にできないかなと考えています」

困窮する女性の中には、女性限定の相談会でないと行きにくいという人が少なくない。それが昨年、女性有志による「女性のための生活相談会」が開催された理由でもある。昨年から、都内では何度も女性向けの支援事業や相談会が開かれている。枝元さんも、そこに関心がある。

「田町店では、昼間にもパン屋さんをやってほしいという話が来ています。夜のパン屋さんのお客さんが、昼ごはんにも食べたい、と言ってくれて。フードロスの解消だけじゃなくて、もっと仕事づくりの場として考えられたらと思っているんです。例えば、福祉作業所と連携するとか。今、どうやったら実現できるかなと考えています」

取材が終わるやいなや、枝元さんは、にこにこおしゃべりをしながら、いつの間にかキッチンにいた。パンの仕入れに同行するためにカメラマンが車を用意している、ほんの10分ほどのことだ。

いざ出発というときに「はい」と筆者たちに渡してくれたのは、知らぬ間に冷蔵庫にあるもので作ってくれたサンドイッチ。ゆでた鶏むね肉と色とりどりの野菜が詰まっていた。食べ物を余らせたくない。誰ひとり飢えさせたくない─。そんな愛情が枝元さんの活動にはあふれている。

〈取材・文/吉田千亜〉