ディレクターとしてバラエティー番組を制作し続け、次々に高視聴率をたたき出してきた、矢追純一(86歳)。51歳で日本テレビを退職してからもフリーとして活躍。今日でもUFO、超能力の第一人者として活動を続けているが、「自分はただ流れに身を任せただけ」と笑い、飄々(ひょうひょう)と語る。しかし、その半生は波乱に満ちていた―。

常識では説明できない“超常現象”

この記事の読者は圧倒的に女性が多いです─と伝えると、矢追純一は「なるほどね」と相づちを打ち、こう述べた。

「女性にはね、説明がつかない超能力的な素質があるんですよ。生まれつき宇宙そのものを持っているというのかな。男性は何でも論理的に考えるから弁が立つけれども、物事は言葉だけで理解しようとすると本質を見失います。

その点、女性は言葉にできないことまで感じ取れる。そもそも子どもを産めるのは、目の前で起こるあらゆるものを受け入れる包容力があるからで、物事の本質を見る力は男性よりも女性のほうが優れているように僕は思いますよ」

常識では説明できない不思議な世界─いわゆる“超常現象”に興味を抱いたことがある人なら『矢追純一』の名前は聞いたことがあるだろう。

齢86。現在の矢追の活動を追って、2つのセミナーに足を運んだ。

1つ目は、2022年1月22日の『開星塾―ADVANCE』(夢源樹主催)。矢追は対談のゲストとして登壇。ホストを務める高野誠鮮さん(66歳)は、石川県羽咋市の臨時職員だった1984年に「UFOでまちづくり」を仕掛け、'96年には総工費52億円をかけた宇宙科学博物館『コスモアイル羽咋』の構想を実現させた人物。対談は、高野さんのこのひと言で始まった。

「ご存じだろうとは思いますが、矢追さんは日本におけるUFOや超能力のテーマに先鞭をつけ、切り拓いてきた草分け的な存在です。歴史に残る人だと僕は思っています」

UFO問題の対談に興味を持つのは男性が多いだろう……、という予想は当たっていなかった。定員70名の会場は老若男女で埋まっていた。

2つ目は、矢追自身が主宰する『宇宙塾』。2月26日の「自由コース」も参加者のほぼ半数が女性だった。宇宙塾の運営を担当する小川正喜さん(53歳)に聞くと、2015年ごろから女性の塾生が増え始めたという。

もしかすると、東日本大震災のような人間の力が及ばない現象─矢追の話になぞらえれば「言葉だけでは本質を説明しきれない出来事」を多くの日本人が体験したことも一因だろうか?続けて問うと、小川さんも同じような印象を抱いていた。

「たしかにそれもありますね。実際に福島から宇宙塾に参加された方もいて、震災を伝えるメディアは都合のいいところだけを切り取って、被災者の現実を伝えてくれないという声も聞きました」

風評被害などは、その典型だろう。考えてみれば、私たちが暮らす世の中は見えないものに動かされている。例えば、世界中を混乱に陥れた新型コロナウイルス。あるいは、社会のインフラとなったインターネットもそうだ。

開星塾の参加者の1人は、こんな思いを口にした。

「ネットにはフェイクニュースがあふれ、何がホントで、何がウソか、わからなくなっていますよね。

僕は学生時代から矢追さんのラジオを聴いていて、当時は信じられないような話がたくさんありましたけれども、最近になって全部それがホントだったとわかってきました」(グーガさん=仮名・55歳)

ちょうど1年前、4月27日にアメリカ国防総省は3本のUFO映像を公開した。さらに同年6月25日には、軍が把握しているUFO目撃情報に関する公式な見解として、「地球の外から来た可能性を排除しない」と結論づけた。この件について、高野さんは開星塾の対談でこう話した。

「アメリカ政府は1969年12月をもって、宇宙人の存在を示すUFO情報は1つもないという理由で、UFOの調査から手を引くと発表しました。ところが今回、“完全否定”から一転して“可能性”にまで言及した。これでUFO問題は、一気に百歩も前進したと私は思っています」

“UFO”の3文字は、日本人なら迷わず「ユーフォー」と読むだろう。この呼び方を、カップ焼きそばやピンク・レディーの歌で知った人もいるかもしれないが、軍事用語のUnidentified Flying Object(未確認飛行物体)を、1960年代に自らが手がけた日本テレビの番組の中で初めて「ユーフォー」と呼んだのが矢追だった。

以来、UFO情報は人々の好奇心を大いに刺激し、放送された矢追の企画は高視聴率をたたき出した。自らも番組に出演し、秘密情報を次から次へと紹介する矢追自身も“UFOディレクター”として一躍有名人となった。

ホントかウソかは問題じゃない

科学の常識を超えたUFOの存在は、子どもたちに「夢」を与えた。一方で、アカデミズムなどの大人の世界からは「オカルト」的なものとして徹底的に無視されてきた。

しかし、いまやUFO情報は国家の安全保障の観点から排除できない「事実」になりつつあるというのがUFO研究者たちの見方だ。開星塾の対談で矢追の口から淡々と語られるUFO情報も、「これから何かが起こる」と予感させるものだった。

「2013年のダボス会議でロシアのメドベージェフ首相が、宇宙人に関する秘密を公開しようとアメリカのオバマ大統領に迫り、共同発表できなければロシア単独で暴露すると公言しました。メドベージェフ首相の発言はプーチン大統領の意向と見ていいので、ひょっとすると早晩それが実現するかもしれません」

単刀直入に矢追に聞いてみた。宇宙人がUFOに乗って地球に来ているというのはホントなのか?

「ホントか、ウソかは、僕にとってたいした問題ではなくてね。地球の常識では説明できない現象が“ある”ということが重要なんです。そもそも僕はUFOだけに興味があるわけではない。いままでUFO問題を追いかけてきたのも“成り行き”なんですよ」

さらに、成り行きで生きてきた自らの人生を、矢追はこう言い切った。

「仕事がなくなったことも、お金に困ったこともありません。僕が人生で思ったことは、ほとんど実現しています。人生はね、“こうありたい”という目標さえ決めておけば、思ったとおりになるんですよ」

実は、矢追こそが宇宙人なのではないか?そんな噂もかつては囁かれ、『宇宙人』は矢追の渾名にもなった。矢追自身も1991年に『宇宙人・矢追純一の「地球人」へのメッセージ』という本を書いている。

念のため「矢追さんは宇宙人ですか?」と確認すると、「戸籍はちゃんとありますから日本人だし、地球人ですよ」と本人も笑った。が、矢追の過去は人間離れしたエピソードに事欠かない。

「自分が生きてここにいると気がついたのは、7歳くらいのときなんです。両手をポケットに突っ込んで歩いていたら、雪道ですべって顔面から凍った地面にぶつかった。そこから僕の人生の記憶は始まっているんです」

矢追は1935年に満州国の新京で生まれた。しかし、幼いころの記憶はほとんど残っていないという。

「僕には思い出というものがないんです。終わったことはどんどん記憶から消えていくので、常に“いま”しか見えていない。過去を懐かしむような情緒的な感情がないという意味では、僕は人間らしさに欠けているんでしょうね」

自著『真・ヤオイズム』などには、満州での体験が活写されている。が、それらの記憶は「妹から聞いた話だったりします」と話す。

矢追には2人の妹がいる。4歳離れた長妹の千草さんと、6歳離れた次妹の三恵さん。2012年に三恵さんが著した『もやし』という自分史がある。そこには兄である矢追が共有しているはずの故郷・満州での思い出が生々しく記されていた。例えば─、

《鼻水もツララになるマイナス二十度の町中で着物を片手にかけて、片言の中国語で売り歩いた》

矢追の生い立ちはまさに波瀾万丈だ。両親と妹たちとの5人家族は、新京の日本人居住区で暮らしていた。父の又三郎さんは満州国建設省の役人で、政府の建造物の設計にも携わった。

三恵さんの本には《父が自分で設計施工した、当時珍しいコンクリート造の白亜の洋館に一家幸せに暮らしていた》とある。豪邸には何人もの使用人が住み込む裕福な暮らしぶり。だが、兄の幼少期は病弱で、しかも《対人恐怖症で今で言う引きこもりだった》と綴られていた。

10歳の少年が衣類や家財を売り歩く

大黒柱の父が急逝したのは、矢追が9歳のときだった。その翌年、戦争が終結。満州国は一夜にして消滅し、矢追一家の生活は一変する。白亜の豪邸は使用人だった中国人たちに乗っ取られ、家族は住む場所を失った。

路頭に放り出された家族を支えたのは母の清子さんだった。新京、奉天、大連と居を転じながら、幼い3人の子どもたちに教えたのは自立して生きる術。満州国の紙幣では米一粒も買えない。清子さんは自分の着物を矢追に持たせ、「売ってきなさい」と命じた。

昨日まで引きこもっていた10歳の少年が、言葉の通じない米兵やソ連兵、果ては日本人を目の敵にする中国人を相手に、母の衣類や家財を売り歩く。それが、なぜか、売れた。高価な着物だけでなく、使い古しの絵葉書までが使えるお金にかわった。

満州での体験を、矢追の口から直接聞いたことがある人もいる。プライベートで20年近い付き合いがあり、2021年から矢追の仕事のマネージメントを担当している河原邦博さん(57歳)はこう話す。

「2人で食事をしたり、お酒を飲んだりしているときに、ふと昔の話をされることがあったんですが、もう私の想像をはるかに超えていて、そんな壮絶な体験を、なぜ彼はこんなにも淡々と語れるのだろう、と。そういうところは宇宙人みたいですよ(笑)」

例えば、無法地帯となった満州では犯罪も茶飯事。矢追が友達と道端に座っていると、ソ連兵が日本人の住居を襲って家財を盗み、トラックで逃げていく。素行不良のソ連兵を取り締まるのは同胞のGPU(ソ連の秘密警察)。

サイレンを鳴らし、ピストルを乱射しながらGPUのサイドカーが逃げるトラックを追う。まるで映画の一幕。カーチェイスの末にトラックは矢追の目前で横転。血だらけではい出すソ連兵。歩み寄るGPUの将校。銃声。頭を撃たれたソ連兵は即死。

おい、いまの、見たか!興奮しながら横にいる友達に目をやると、流れ弾に当たって息絶えていた─。

こんなエピソードが『真・ヤオイズム』には克明に描かれている。人間の“死”と隣り合わせの日常に身を置きながら、矢追は“生きる”ことの本質を体感した。

「自分の命も含めてあらゆるものへの執着が消えたのが12歳のときでした。執着心がなくなれば人間は不安や恐怖も感じなくなります。自分が歩んできた過去に縛られることもないし、これから訪れる未来を思い煩うこともない。いま、この瞬間だけに集中して僕は生きてきたんです」

前出の高野さんは日蓮宗の僧侶でもあるが、矢追のイメージを「仙人みたいな人」と述べていた。矢追の生き方は、極限の精神状態に至った者だけが知る境地のような気もしてくる。だが、矢追本人が抱く実感はいたってシンプルだった。

「たしかに浮世離れはしているんでしょうけれども、仙人というより、動物ですよ。将来どうなるんだろうとか、動物は考えない。意識にあるのは“いま”という現実だけです。僕も動物と同じように、何のビジョンも持たずに、ただ生きているだけなんです」

ビジョンは「展望」や「理想像」などと訳される。頭の中で未来を予測し、行動する前に計画を立てる能力は、動物よりも脳が発達した人間ならではの知性だろう。しかし、知性と引き換えに人間は原始的な生命の源泉─知識や情報に支配されることのない生きる力─をおろそかにしてしまっているのかもしれない。

「考えたことはなかったけれども、そうなのかな。僕としては“勘”で動いているだけなんですけれどもね(笑)」

引きこもりだったひ弱な少年は、自らの勘に従い、目の前で起こるあらゆるものを受け止めた。終戦から2年後、矢追はどんな現実も「楽しい」と言える人間に変わっていた。

「3階くらいの高さの階段を上って下をのぞき込むと、数え切れないほどの人がズラーッと並んで雑魚寝をしていた。その光景は覚えているんですよ」

12歳の矢追が見たのは貨物船の船底の様子だった。1947年12月、矢追一家は大連の港から引き揚げ船に乗り、佐世保港に到着。そこから父の親戚がいる奈良県へと向かったが、母の清子さんには親戚を頼って生活するつもりはなかった。ほどなく一家は東京に移り住む。

妹2人を育てる暮らし

ところが、満州での心労で清子さんは心臓弁膜症を患い、入院。3人の子どもは病院の母のベッドの下に寝泊まりし、そこから学校へ通った。

母の退院後は、国が建てた世田谷区の母子寮(現在の母子生活支援施設)に入ることができた。《六畳ひと間に一畳ほどの台所がついていて、トイレ、風呂は共同だった》と三恵さんの本にはある。

矢追は中学生になっていた。「僕がまともに学校に通った記憶は、中学校の3年間しかないんです」と記憶をたぐり寄せるが、同級生たちの日常とは少し違った。家で勉強していると、母に叱られた。本を読んでいると、取り上げられて捨てられた。学校できちんと勉強していればテストで100点取れて当たり前。学校から帰ってきたら、外に出て身体を鍛えなさい─。

自立して生きるための母の教育は、矢追をたくましく成長させた。病弱だった肉体は頑健になり、授業だけで100点を取れる驚異的な集中力が身についた。

そして高校進学。2つの理由で矢追は神田にある電機学園高等学校を受験した。1つは卒業してすぐに飯が食えること。もう1つは、特待生試験に合格すれば入学金も学費も免除になるという条件。

人並み外れた集中力を発揮し、矢追は試験に合格。そこからの記憶は、もっぱら学び舎の外での体験だった。

「渋谷に出て、地下鉄の銀座線に乗って、神田では降りずに終点の浅草まで行くんです。一日に映画を3本も4本も見たりして、毎日浅草をうろついていましたね」

高校2年の春。自らの意志で成した自立とは違う意味で、矢追の人生には自立のときが訪れる。母の清子さんが48歳の若さで他界。

三恵さんの本には《母の遺言には、「親戚を頼らずに三人で生活するように」とあった》と記されている。

だが、3人の兄妹は未成年。保護者がいなければ孤児院(現在の児童養護施設)に送られる。親戚が集まり話し合いが持たれ、矢追と三恵さんは世田谷の親戚に、千草さんは長野県の叔母に預けられることになった。

母亡き後の人生を、どう歩むか?実業高校の卒業生には就職先がいくらでもあった。ところが矢追の選択は大学受験。しかも中央大学法学部という超難関に挑んだ。“常識”で考えれば無謀でしかない。その進路を矢追は“勘”で決めた。そして合格。「人生で思ったことはほとんど実現しています」という矢追の話は、決して“未確認”な情報ではない。

大学生になった矢追は、三恵さんを連れてアパートを借り、長野にいる千草さんも呼び寄せた。母の遺言どおり、親戚を頼らずに3人で生活するために。それにはお金がいる。高校時代からやっていたアルバイトは3つに増えた。

日中は建設会社の事務や現場の雑用。夕方からは日比谷にある市政会館でエレベーターボーイ。夜になると生演奏がある銀座のクラブでバンドボーイとして働いた。

深夜、クラブが閉店するとジャズバンドのメンバーが遊びに連れて行ってくれた。飯は食えるし、こっそり酒も飲めたが、寝る間がない。それでも矢追は必ず帰宅していたことが、三恵さんの文章から伝わってくる。《兄が毎日百円置いていってくれる》という朝の点描。中学校に通う次妹に食費を渡してからアルバイトに出かけるのが大学時代の矢追の日課だった。

《みかん箱の倍もあるような木箱で、Hi-Fiの大きなスピーカーを作ってくれた。この音響機器はわが家でただひとつの『家具』だった》という一文もある。まだテレビが贅沢品の時代。安いラジオでも立派な再生装置につなげば高音質で聴ける。矢追が高校で電気技術の基礎を習得していた証だろう。兄の手作りスピーカーは2人の妹にとって、狭い部屋を劇場に変える魔法の箱だった。

長兄としての自覚、責任、苦労、愛情……。それらの言葉で表す感情を、矢追は当時の記憶にとどめていない。

「たぶん、放っておいて気になるのが嫌だったのかな。お金やモノを与えて、これで妹は大丈夫だなと安心して遊び回っていたんでしょうね」

記憶にあるのは「楽しかった」という印象だけ。恋人もできた。一方で、同世代の友人は少なかった。大学にはほとんど行かなかったからだ。授業で教わる内容は、本を読めばわかった。だったらアルバイトをしながら遊び回っていたほうがいい。

楽しい大学生活は4年生になっても続いた。いまを楽しく生きる矢追は、将来を考えた就職活動もしなかった。しなくても幸運のほうから矢追に近づいてくる。映画会社から「俳優にならないか」と声をかけられたこともあった。

「映画は好きでしたけれども、役者をやる気は全然なくて。むしろ監督とか、作る側に興味はありました」

夏のある日、市政会館のエレベーターでよく見かける紳士が話しかけてきた。就職は決まったの?「まだです」と答えると、日本テレビの見学に誘われた。

紳士は同局の著作権課の課長だった。法科の名門に通う学生はダイヤの原石に見えたのかもしれない。後日、社屋の見学に訪れた矢追に、紳士は感想を求めた。ここで働いてみたいか?「はい」と返事をすると、入社試験を受けることになった。

いまも、当時も、キー局への就職は狭き門である。しかし、矢追が思ったことは実現する。試験から数日後、家には合格通知が届いていた。

テレビ局に入って、すぐに楽しい仕事が待っていたわけではない。配属は演出部。出勤初日からドラマの制作に携わるが、映画で目の肥えていた矢追には、黎明期のテレビドラマは好奇心を満たすものではなかった。

「歌謡番組だの、寄席の中継だの、いろんなことをやらされたけれども、みんなおもしろくなかった。もう、辞めようかなと思っていたら、イレブンが始まったんです」

1965年11月。型破りな娯楽番組が誕生した。『11PM』だ。硬派なネタからお色気まで、自由な企画で勝負ができる深夜の解放区。

「プロデューサーをつかまえて、イレブンに入れてくださいと、自ら志願したんです。自分の人生で、自分の意志を発揮したのは、その時が初めてだったかな(笑)」

何でもやれたが、何をやるかは決めていなかった。アイデアの発端は偶然の出合い。たまたま入った書店で『空飛ぶ円盤』と書かれた本が目に入る。何だろう?立ち読みすると、宇宙人が地球に来ていると書いてある。おもしろい。そして閃いた。

「空を見せてやろう」

高度成長の真っただ中にあった日本の大人たちはモーレツに働いていた。欧米から“エコノミックアニマル”と揶揄されたその姿は、矢追にはうつむいて視野狭窄になっているように見えた。

未来に抱くのは期待感のみ

視聴者が空を見上げる企画に、空飛ぶ円盤は格好の題材。屋上にカメラを配置し、夜空の飛行物体を探して実況中継する。本邦初のUFO番組が放送されたのは1968年のことだ。

本番中にUFOは現れなかったが、視聴者の反響は大きかった。「また、やれ」と、プロデューサーの業務命令が下る。成り行きで、矢追は次のUFO番組を企画する。

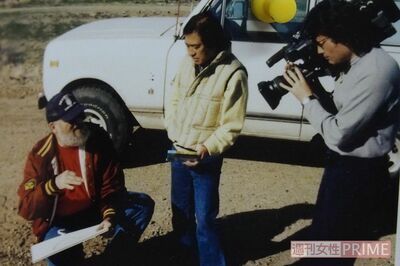

深夜枠の11PMだけでなく、1970年代にはゴールデンタイムの『木曜スペシャル』でも矢追の企画は放映された。超能力者のユリ・ゲラーを日本に呼び、生放送でスプーン曲げをやらせたのも矢追だった。

超常現象番組にとって、矢追はディレクターであると同時にプレゼンターだった。自ら出演した理由は「人件費が節約できるから」だったが、映画会社の目にも留まったルックスと、感情を表に出さないクールな口調とに、視聴者はドキドキしながら未知なる世界へといざなわれた。

そんな番組を作れるのは矢追だけだった。前出の高野さんも若いころにテレビの前に釘付けになり、多大な影響を受けた1人である。

「衝撃的だったのは、UFO事件に遭遇した本人が再現映像に出てくることです。超常現象がブームになって、研究家を自称する人もたくさん出てきましたが、多くは現地にも行かない文献主義者でした。

現場主義者でジャーナリストの矢追さんに追いつける人は、当時は世界中を探しても見つかりませんでしたよ」

再現VTRに役者を使わず本人を登場させる手法には、人件費の節約だけでなく、実は矢追の勘も働いていた。

「証言が事実なら何度でも躊躇なく再現をやってみせてくれます。作り話だったら、不自然になるから見抜けるんですね。ただ、再現してくれたことがホントかウソかは、僕が判定する問題ではない。その人が信じているものは、その人にとっては事実です。人間はね、誰もが同じ世界を見ているわけではないんです」

番組の台本はほとんど白紙。何が起こるかわからない。楽しさを追求するエンターテイメントでありながら、起こったことをそのまま切り取るドキュメンタリータッチの番組には、まさに矢追の人生観そのものが投影されていた。

「計画どおりにやろうとすれば、つまらないものしかできません。僕の番組には結論がないんですよ。これから起こることが現実だし、その現実も、次の瞬間には変わっているかもしれない。

人生と一緒です。わからない未来に対して、こうだろうと予測し、こうあるべきだと決めつけて、妄想した未来に執着するから、計画どおりにならない現実に不安や恐怖を抱くんです。だけど、いまだけに集中して生きていれば、未来に対して抱くのは期待感しかないんですよ」

UFO番組を手掛けてから約20年後。矢追に訪れた未来は「退職」という道だった。

1986年9月。51歳で日本テレビを退社。そのきっかけとなった出来事の1つが社内の新入社員歓迎会だった。

余興で中堅ディレクターがコントを演じる。内容は現場でこき使われるADの悲哀。仕事の厳しさを伝えるための誇張した演出。これを見ていた幹部が激怒、そして新入社員たちに詫びた。キミたちは管理職になるエリートだ、現場であくせく働くために採用されたのではない……。

テレビ業界は成熟し、番組制作会社の台頭でキー局の社員にはマネージメント能力が求められるようになっていた。現場は管理され、自由奔放な番組作りはどんどんできなくなっていく。その現実を受け止め、矢追は思った。

「僕には管理職は務まらない、会社の期待には応えられそうにないな、と。それも勘です。ここはもう自分のいるべき場所ではないと思いました」

迷わず辞表を提出。名物ディレクターの辞意を会社は全力で慰留したが、矢追に未練はなかった。そして、辞めた後の計画もなかった。

「田舎の鄙(ひな)びた温泉地でしばらく遊んでいようと思ったんだけれども、3日で飽きちゃったんです(笑)」

東京に戻ってくると、さまざまなオファーが待ち構えていた。確実に視聴率を稼げる矢追を業界が放っておくわけがない。わが身の明日を成り行きに任せる矢追も頼まれた仕事は断らない。番組制作会社と組んでUFOディレクターは再始動した。

立場はフリー。テレビ番組制作以外の仕事も引き受けた。1987年には『(財)地球環境財団』の設立発起人となり、財団の理事として各方面で環境問題について語る機会も増えた。

あの矢追純一が環境問題?驚いた人もいた。が、当時の著書に残した“地球人へのメッセージ”には、家電リサイクルやレジ袋の有料化といったアイデアが、法整備される以前に提言されている。地球の“いま”を受け止める矢追には、人間が成すべきことの本質も見えていた。

趣味を活かして事業も興している。銀座のクラブで毎晩のようにジャズの生演奏を聴いていた矢追は、CDの音質に物足りなさを感じていた。「こうありたい」と願えば、必要な情報は向こうからやってくる。音源をデジタル化してもライブ感を損なわない技術と出合い、音響装置の製造会社『イマジェックス』を設立。開発した機器には、かつて2人の妹のために作った魔法の箱と同じ思いが込められていた。

「いまでも僕のラジオ番組ではイマジェックスの機器でジャズを流しているんですよ。だけど、見ている世界と一緒で、“いい音”っていうのも人によって違うのでね。音響業界は僕の事業に興味を示さなかったです」

地球環境財団もイマジェックスも後に解散し、いまはもうない。世の中が矢追に求めたのは、やはりUFO問題の先駆者という役割だった。

UFO番組不動のトップランナー

1990年代に入ると映画『ゴジラvsキングギドラ』(1991年公開)の出演依頼がくる。役どころは“UFOに詳しい矢追純一”。ゴジラはフィクションだが、矢追は映画の中でも実在のUFOディレクターだった。

1990年11月には、石川県羽咋市で『宇宙とUFO国際シンポジウム』が開催。米ソの宇宙飛行士が来日し、開催国の海部俊樹首相が公式メッセージを寄せた国際会議は世界中から注目を集めた。実現させたのは高野さん。そして、シンポジウムに日本代表として登壇したのが矢追だった。

「矢追さんのほかにはいませんでしたよ、この会議で日本……、というより世界を代表して話ができる人物は。世界中で制作されるUFOコンテンツは、みんな矢追さんの番組をお手本にしていたんですから」(高野さん)

UFO番組は世界中のテレビ局で作られるようになっていた。UFOの事案が発生するたびに海外の取材班は先駆者の矢追に意見を求めてくる。必然的に矢追の元には世界中の最新情報が集まった。

一方で、日本では矢追の手を借りずにUFO番組を作る人たちも出てきた。そこには構成作家として放送業界に関わった高野さんもいた。

「矢追さんと現場でばったり会ったときに、オレの目の前をチョロチョロするなと怒られたこともありました」

と高野さんは苦笑するが、UFO番組を作る次世代のライバルたちにとって、矢追は不動のトップランナーであり続けた。2009年8月には、本物の宇宙船を展示しているコスモアイル羽咋の名誉館長に就任。このとき矢追は74歳。就任を要請した高野さんは、この時期に矢追の意外な一面を見ている。

「有名な女優さんが孤独死したニュースを聞いて、『僕もあんなふうに死ぬのかな』と、ポツリと言われたことがあったんです。私は矢追さんらしくないなと思いながらも、一瞬“人間・矢追純一”を見たような気がしました」

一般の人は、矢追のどんな私生活を想像するだろうか。マネージャーの河原さんは、「仕事とプライベートは分けておられるようですね」と言いながらも、古くからの友人として仕事を離れたときの矢追の姿も見知っている。

「数年前まで大みそかは矢追さんの自宅で一緒に蕎麦を食べて年越しするのが恒例でした。私からすると矢追さんは父親の世代で、大先輩であり、よきメンター(影響力を持つ人)なんですが、常に1人の人間として対等に接してくれます。

時々、生き方や考え方について話してくれることはありますけれども、普段は食べ物のことだったり、大好きな温泉のことだったり、たわいない会話ばかりです。

プライベートでUFOや超能力の話を聞いたことはほとんどないし、仕事やお金に関しても細かいことは一切口にしない。本当に“欲”というものがない人なんだなと感じます」

宇宙塾の運営をサポートする小川さんも、10年ほど前に家族で熱海の温泉に招待されたことがあった。自分の孫の年ごろに当たる小川さんの子どもとも、矢追は楽しそうに話していたという。アットホームな雰囲気の中でくつろぐ、そんな当たり前の時間が、矢追には非日常なのかもしれない。

矢追は25歳で結婚したが、長くは続かずに離婚した。以後、家庭は持たず、いまもひとり暮らし。浅慮を承知で矢追に質問してみた。“孤独”は感じませんか?

「僕には家族という概念が希薄でね、母親の死もショックではなかったし、1人でいて寂しいと感じたこともない。人間は1人で生まれてきて、1人で死んでいく。それが現実ですから、むしろ孤独でいることが自然なんです。

人とのつながりの中でしか幸せを感じられないのだとしたら、そっちのほうが現実離れした考えだと僕は思います」

どんな状況にあっても“いま”を楽しみ、幸せを感じることができる─そんな自立した生き方を多くの人たちに身につけてもらうために、矢追は宇宙塾を主宰している。

取材で訪れた「自由コース」は誰でも参加できる入門編。会場で矢追はこう切り出した。

「今日は秘密の話も用意しています。だけど、この塾で僕がしゃべるのはみなさんが退屈しないためのサービスなので、興味がない人は寝ていてもかまいません」

塾生はボーッと座っているだけでいい。矢追が伝えるのは人間が生きていることの本質。言葉で教えるわけではない。矢追は温泉にたとえる。効能のある湯に浸かるだけで身体も心も癒される。それが宇宙塾という“場”であり、“効果”なのだという。

会場には、すでに宇宙塾の全コースを修了した人たちの姿もあった。卒業生が母校を訪れるように、多くの元塾生が気軽に矢追に会いに来る。

Tさん(男性・62歳)は、「間違いなく言えるのは宇宙塾に来てから人生が変わったことです。もちろん、いい方向に」と話した。

15年前に塾を卒業したSさん(女性・39歳)は、2歳下の妹と一緒に訪れていた。

「学生時代に自分のやりたいことを書いたメモが出てきたんです。世界遺産に行きたいとか、好きな作家に会いたいとか……。そういう夢が、宇宙塾に来てからいつの間にかみんな実現していました」

元塾生たちの証言は、矢追と同じ生き方が誰にでもまねできることを物語っている。だが、見える世界は人によって違う。宇宙塾で起こる現実を信じられない人には、矢追の考え方や生き方こそが超常現象に感じられることだろう。

宇宙塾では自由に矢追に質問ができる。折しも世界情勢はロシアのウクライナ侵攻が始まった時期。自らも戦禍を生き延びた体験を持つ矢追は、この現実をどう考えているのか? 平和を願い、戦乱に巻き込まれた人々を案じながらも、個人の生き方に対する矢追の答えは明快だった。

「いろいろな情報に右往左往せず、どういう自分でありたいのかを忘れずにいることが大事であってね。流れに逆らってジタバタすれば溺れるけれども、流れに身を任せていればラクに遠くまで行けます。どんなに大きな変化に遭遇しても、自分は宇宙という大きな流れの中で生かされていると自覚して、自然体でいればいいんです」

苦しい“いま”を耐えれば、楽しい未来が待っているわけではない。“いま”を楽しめる人間に、期待どおりの未来が訪れるのだと矢追は言う。

そして、自身の未来に期待を込めて、矢追はこう話した。

「僕も人間ですから、いつかは死にます。だけど、あと何年生きられるかとか、そういうことに心を煩わされたことはありません。“いま”を大切に生きていれば、自分の人生が終わる瞬間さえも楽しく迎えられると、僕にはわかっているのでね─」

〈取材・文/伴田薫 撮影/北村史成、佐藤靖彦〉