現代の日本は、非正規雇用の拡大により、所得格差が急速に広がっている。そこにあるのは、いったん貧困のワナに陥ると抜け出すことが困難な「貧困強制社会」である。本連載では「ボクらの貧困」、つまり男性の貧困の個別ケースにフォーカスしてリポートしていく。

入居者の3人に1人がコロナに感染

定員10人の居室に、カーテンで仕切られただけの2段ベッドが並ぶ。コロナ禍にもかかわらず、生活保護利用者などを対象にした「無料低額宿泊所」(無低)は、相部屋が珍しくない。感染第6波に見舞われた今冬の早朝。入居者のナオトさん(仮名、23歳)は誰かの呼びかける声で起こされた。カーテンを開けると、目の前には警察官の姿が──。

驚くナオトさんに警察官は、すぐそばの共有スペースで入居者の高齢男性が亡くなっているのが見つかったと告げた。何か知っていることがあれば、教えてほしいという。

ナオトさんは、その男性が数日前から歩くことができず、廊下をはいずりながら移動していたり、壁際にうずくまったりしている姿を見ていた。明らかに体調が悪そうで、前日の深夜はベッドからうめき声も聞こえた。

「(無低の)職員から病院に行くよう言われていましたが、拒んでいたようです。僕も『大丈夫ですか』と声をかけたのですが……」

“隣人”が人知れず死んだと思うと怖かった。入居者の中には遺体を見に行く人もいたが、ナオトさんは警察官の聞き取りに答えた後、しばらくベッドから出ることができなかった。後になって、職員から男性の死因はコロナ感染だと聞いた。

このころ、この無低では入居者の3人に1人がコロナに感染していた。一部は専用の宿泊施設に移ったが、男性が亡くなった数日後には、別の入居者がベッドで冷たくなっているのが見つかった。やはりコロナが原因だったという。

無低に入る前、住所不定状態だったナオトさんは接種券を受け取ることができず、一度もワクチンを打てていなかった。大人数の相部屋での感染リスクは高い。いったい、どうして自分はこんなところに入れられてしまったのか──。

「無低には行きたくありません」と伝えたが…

ナオトさんをこの無低に入居させたのは、生活保護を申請した自治体だった。

仕事も住まいも失い、料金未払いで携帯電話の通話機能も止められたナオトさんは今年1月、都内の自治体の福祉事務所に足を運んだ。その際、担当者に「無低には行きたくありません」と伝えた。ネット記事やSNSなどで無低の悪評を知っていたからだ。しかし、返事は「携帯で連絡が取れない人は無低に入ってもらうしかない」と取り付く島がないもの。「どうしても行かなきゃダメですか」と食い下がったものの、対応は変わらなかったという。

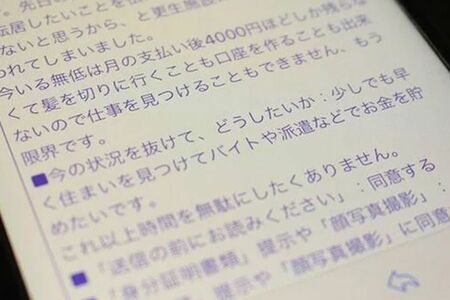

渡された地図を頼りにたどり着いた無低では、早速契約書を書かされた。諸費用の中でも意味不明だったのは「基本サービス費」の月額1万6500円。生活や就職のための相談料と説明されたが、入居中、そうした支援は皆無だった。食事についても、食が細いナオトさんは1日3食の必要はないので、食費は自分でやりくりしたいと訴えたものの、選択の余地はないといわれた。契約は両者合意が当然のはずなのに、ナオトさんの意思はいっさい無視。入居後、手元には毎月4000円も残らないとわかったときは愕然としたという。

日々の暮らしにも多くの制約があった。外出するときは職員に報告しなければならず、門限は午後5時。起床や入浴の時間も決まっていた。食事も、食堂が狭かったので入居者は番号で呼ばれた順に交替で入室し、15分ほどで済ませなければならなかった。

ナオトさんは「最初は眠る場所があるだけいいと、ケースワーカーに従いました。でも、てっきり1、2カ月で出られるものと思っていたんです」と振り返る。

入居後すぐにコロナの感染拡大が本格化。ケースワーカーとの面談も途絶えてしまった。1日も早くクラスターの恐怖から解放されたかったが、手元に残る現金が少なすぎてあらためて携帯を持つこともできない。携帯がなければ、アパート探しも就職活動も難しい。日雇いバイトはあったが、生活保護利用中は収入を申告しなければならないので、根本的な解決にはならない。

「早く住まいを見つけて、働いてお金を貯めたいのに。(相部屋のせいで)だんだん夜も眠れなくなっていって、精神的にもう限界でした」

多人数の相部屋、生活保護費のほとんどを巻き上げるシステム、制約だらけの生活──。いずれも悪質無低の典型だが、そもそも無低とはどのような施設なのか。

無低とは、生活困窮者が無料、もしくは低額な料金で利用できる民間施設。社会福祉法に基づき、NPO法人などが設置運営している。厚生労働省によると全国に608施設あり、入居者は1万6397人で、そのほとんどは生活保護利用者である。

私が取材で見聞した中には、入居者を無給で働かせたり、実際には購入していない衣類や布団の費用を自治体に請求したり、入居者の携帯の位置情報を勝手に取得して逃げ出した人を連れ戻したりと、悪質どころか違法行為が横行している施設もあった。大規模無低での殺人や暴行事件が社会問題となったこともある。

そして、悪質無低以上に問題なのは、ナオトさんの経験からもわかるように、住まいがない状態で生活保護申請する人をなかば強制的に無低に入れてしまう自治体の対応だ。

生活保護法には居宅保護(アパートでの保護)の原則がある。また厚生労働省は「1人暮らしができる人については、必ずしも無低の入所を経る必要はない」など、無低入居が生活保護申請の条件であるかのような説明をしないよう求める事務連絡を各自治体あてに出している。本人の意思に反して無低に入居させるのは、不適切であるだけでなく、行政が貧困ビジネスの片棒を担いでいるといわれても仕方がない。

ナオトさんは「ケースワーカーが足りなくて多忙だということもわかります。とりあえず無低に入れるというのは、便利なんだろうとも思います」としたうえで、実に的確に無低問題の本質を突いた。「無低は一度入れられてしまうと、自力では出られない。そういうところに、行政が強引に(生活保護利用者を)行かせるのは、やっぱりどうかと思います」。

高校卒業後、新聞販売店で働き始めた

ナオトさんは自らの生い立ちについて多くを語ろうとはしなかった。ただ裕福とはいえない母子家庭で、大学進学は諦めたという。高校卒業後、知人の紹介で新聞販売店で働き始めたが、ここがとんでもなく劣悪な職場だった。

最初は配達だけという約束だったのに、すぐに集金も任されるように。社会保険もないうえ、ノルマを達成できない場合は給与から天引きするといわれたので、朝夕刊配達の合間や週末も集金に駆けずり回った。仕事の隙間を縫うようにして取る睡眠は細切れで、眠れても1、2時間。なんとかノルマは達成できたが、休日は1日もなかったという。

こんな働き方では心身ともに1年が限界。ただ販売店はいつも人手不足で、到底辞めたいなどといえる雰囲気ではなかった。しかし、このままでは本当に死んでしまう。ナオトさんは突発的に職場から逃げ出した。このとき、社員寮が販売店と隣接していたこともあり、パスポートやキャッシュカードといった貴重品を持ち出し損ねた。その後は友人宅などを転々としたが、メンタルの不調が続き、気が付いたときには、身分証明代わりの運転免許証は失効、携帯も料金未払いで通話機能が止まってしまったという。

1年余り心身を休めた後、身分証明書の再発行の方法などをアドバイスするとうたっていた派遣会社を見つけて登録。寮付き派遣で働いた。しかし、ここもコロナで雇い止めにされてしまう。口頭では直前まで契約更新しますと言われていたが、反故にされたうえ、寮からも追い出された。

再び友人宅に身を寄せたが、居候にも限界がある。ぎりぎりまで追い詰められ、初めて自治体の福祉事務所を訪れたのが、今年1月のことだ。

無低での暮らしが半年に及ぼうとしたとき、ナオトさんはなんとか現状を打開しようと、ネットで偶然見つけた「新型コロナ災害緊急アクション」という、困窮者支援に取り組む市民団体などが集まってつくるネットワーク組織に助けを求めた。

新型コロナ災害緊急アクションでは、コロナ禍で携帯の通話機能や携帯そのものを失った人が多くいたことから、着信に限って無制限に利用できる携帯を一定期間、無料で貸し出すシステムを新たに導入していた。ナオトさんもこのシステムを利用し、あっという間に賃貸アパートを見つけることができた。住まいが決まれば、身分証明書の再発行も仕事探しも一気に進むはずだ。

民間の支援組織にできることが、なぜ行政にできない

私が解せないのは、民間の支援組織が数日あればできることが、どうして行政にできないのかということだ。現代社会において携帯がライフラインの1つであることを、行政が知らぬわけでもあるまい。ナオトさんは、アパートへの転居に同意してくれたケースワーカーに感謝しつつも、「半年間の無低暮らしは時間の無駄でした」と断じる。

1990年代以降、質の悪い非正規雇用が増えたことはもはや否定できない。私はコロナ禍の取材で、そうした非正規雇用をクビになり、住まいも携帯の通話機能も失い、おっかなびっくり生活保護の申請をする若者に大勢出会った。彼らのほとんどは自治体によって問答無用に無低に入居させられる。中には無低のあまりのひどさにショックを受けて脱走。「2度と生活保護は受けない」と話す人も、1人や2人ではなかった。

最後のセーフティーネットであるはずの生活保護制度が、彼らにとってまるで“懲罰”のようになっているのだ。雇用の流動化というメリットを享受したいなら、セーフティーネットくらいまともに整備するべきではないのか。

最初に働いた職場でも、派遣会社でもひどい目に遭ったナオトさんは、今度は焦らずに仕事を探したいという。

「条件は多少悪くてもいい。たくさんのお金もいりません。僕1人が生きていければ十分なので、できれば自分のしたい仕事、やってて満足できるような仕事をしてみたい。僕が希望してることのハードルって、そんなに高くないですよね」

やりたいことが見つかって、それに大学卒業資格が必要な場合は、お金を貯めていつか大学にも通ってみたいという。ささやかで、切実な願いだ。

藤田 和恵(ふじた かずえ)Kazue Fujita

ジャーナリスト

1970年、東京生まれ。北海道新聞社会部記者を経て2006年よりフリーに。事件、労働、福祉問題を中心に取材活動を行う。著書に『民営化という名の労働破壊』(大月書店)、『ルポ 労働格差とポピュリズム 大阪で起きていること』(岩波ブックレット)ほか。