東京都清瀬市──。昔懐かしい雰囲気の漂う商店街を抜けると、都営アパート群が現れる。その先のこんもりとした森の中に、児童養護施設『子供の家』はあった。

広々とした敷地内には白い壁の建物が4棟、木々に囲まれた裏庭には色鮮やかな遊具やサッカーのゴールなどが点在し、子どもたちの遊び場なのだとひと目でわかる。

日本一コスパの悪い児童養護施設『子供の家』

厚生労働省によると、親元から離れ、児童養護施設などで暮らす子どもは2021年3月時点で約4万2000人いる。児童養護施設は、太平洋戦争で生まれた「戦争孤児」を収容するためにつくられたのが始まりだ。現在では、親の貧困や病気などのさまざまな事情により、家庭で暮らすことが難しくなった子どもを保護者に代わって養育するケースが圧倒的に多い。

中でも、親の虐待を理由に入所する児童の割合は、年々上昇している。虐待などにより児童相談所に保護された子どもは、一時保護所に滞在した後、各地の児童養護施設に振り分けられる。

「子どもたちにすれば、ある日突然、家族と離れ離れになり、学校や地域からも引き離されて、見知らぬ場所の施設に身を置くことになる。いわばマイナスからのスタートです。子ども自身も、支える施設の職員も頑張ってはいるけれど、それをプラスにかえていくのは並大抵のことではない。とてつもない時間と労力がかかります。だから『子供の家』は日本一コスパの悪い運営の児童養護施設だといえるかもしれません」

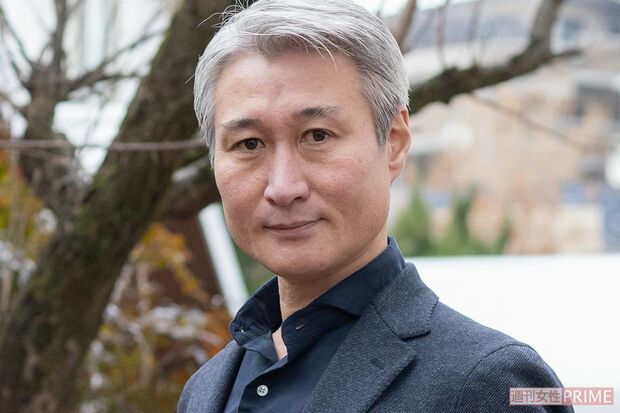

そう語るのは、'14年から『子供の家』で施設長を務める早川悟司さん(53)だ。

ここでは現在、58人の児童や若者が生活を共にしている。生活棟は3棟あり、白塗りの一軒家に各ホーム5~6人ずつ、男女別に分かれて暮らす。1~2週間滞在するショートステイの利用も盛んだ。入所者のうち、18歳以上は15人。ひとり暮らしの練習をしながら支援を継続して受ける若者が少なくない。

18歳を境に自立へ急き立てられる現実

児童養護施設に入所する子どもたちが何歳まで支援を受けられるのか、ご存じだろうか。児童福祉法では原則18歳まで、延長しても最長22歳とされ、それ以降は施設から退所し自立を求められる。

しかし昨年、この年齢制限を'24年から撤廃することが決定した。今後は年齢で一律に線引きをすることなく、施設にいながら自立のための支援を受けられるように変わったのだ。

こうした国の動きに先駆けて、『子供の家』では18歳以上の入所者にも継続した支援を行ってきた。そのため最近では、大学や専門学校などを卒業した後、22歳で退所し社会へ巣立っていくケースが目立つ。

早川さんが言う。

「そもそも幼少期に適切な養育を受けられなかったという問題がある。そんな子どもをある日突然、大人の都合で施設に連れてきておいて、18歳になったから自立しろというほうがおかしい。年齢制限は撤廃しなければいけないと思っていました」

年齢制限で施設を離れた子どもたちの中には、頼れる家族もなく、孤立や困窮状態に陥るケースが珍しくない。厚労省の実態調査では、児童養護施設を退所した子どもの約23%が赤字生活となっていた。虐待の経験から心身の不調を抱える人もいる。

そうしたことから年齢制限は「18歳の壁」といわれ、児童養護の現場では長年にわたり問題視されてきた。

その壁がようやく撤廃されることになったわけだが、ここへ至るまでには、早川さんをはじめとする施設関係者の地道な働きかけがあった。実際、『子供の家』には、厚労省の担当者が何度も視察に訪れている。

「年齢制限の撤廃を訴えても10年前にはまったく話が通じなかった。隔世の感がありますね。それ自体はありがたいことなんですが……。ふと振り返ってみたら、誰もついてきていない(苦笑)」

早川さんによれば、大半の児童養護施設では、相変わらず「18歳での自立」を迫る状態にあるというのだ。

「現行法でも22歳まで支援を延長できますが、実施している施設はきわめてまれです。ほとんどの子どもは高校卒業とともに、施設を退所せざるをえないのが実情です。

東京都に以前、20歳を越える入所者が何人いるのか聞きました。すると当時、都内には60の施設があり、3000人の子どもなどが生活する中、20歳を越える入所者は12人という結果。うち8人は『子供の家』の入所者でした」

なぜこうした事態になっているのだろうか。早川さんは「これには2つの理由があります」と言う。

「18歳以上にも支援を延長するとなると、新たな入所者も増える中では定員オーバーになり、施設側は部屋を余計に用意しなければいけない。収容場所不足の問題があるといわれています」

虐待相談件数が増える中、保護された子どもを一時的に収容する一時保護所の定員は満杯に近い。特に都市部では逼迫している。

「そうした中で児童養護施設が定員オーバーだと、一時保護所にいる子どもが施設になかなか入れない。そのため“児童相談所が18歳以上への支援継続に後ろ向き”だという指摘もあります」

これに早川さんは真っ向から反論する。

「箱が足りないなら、増やせばいいだけのこと。『子供の家』でもグループホームを増設したり、生活棟で受けていたショートステイを、新たに建てた別棟に移したりして、受け入れ可能な子どもの枠を広げました。そのため'17年には42人だった定員が、現在では58人になっています。

金銭面での負担については『社会的養護自立支援事業』という制度のもと、22歳になるまで国や自治体から居住費、生活費などが補助されます。施設側にデメリットはないはずです」

もうひとつの理由は、支援に携わる大人の意識にある。

「子どもを支援するにあたり、多くの児童養護施設では高校卒業をゴールに据えています。そのため卒業後はどういった支援が望ましいのか、想定できていないんです。また高校生(18歳まで)と大学生(18歳以上)では、同じ入所者であっても生活サイクルや行動範囲が違う。だから“高校生と大学生を、同じ施設内で一緒に支援するイメージができない”という施設関係者もいます。

これは要するに、初めての経験だから自信がないということ。やってみればいいんですよ」

元利用者に殺害された施設長の死

早川さんが年齢制限の撤廃にこだわってきたのは、ほかにも理由がある。

2019年2月25日、東京・渋谷で凄惨な事件が起きた。都内にある児童養護施設の施設長、大森信也さん(享年46)が勤務中に、20代の男性に刺殺されたのだ。

衝撃的なことに、逮捕された青年は、大森さんが支援をしてきた施設の元利用者だった。早川さんは大森さんとは親友の間柄。事件の数日前にも酒を酌み交わしていた。

「酒の席でも大森さんは加害者の青年の話をしていました。“精神を病んでいるから入院して、きちんと治療してもらう必要があると思うんだよね”と」

大森さんは青年が施設を退所した後も、4年にわたって連絡を取り続け、就職斡旋や住まいの確保などの支援を行っていた。

「その青年は高校生になってから施設へ入所し、18歳で退所した。だから大森さんも心配して連絡を取り続けていたんですが、もし今のように制度が充実していたら……」

青年は「心神喪失」を理由に不起訴処分となった。

「でも、加害者を厳罰にしろという声はなく、同情論もあったほど。罪は罪だけど“なぜ事件を防げなかったのか”という声が圧倒的でした」

それ以来、早川さんは年齢制限の撤廃に、より尽力するようになったという。

未来を描けるロールモデルの存在

『子供の家』で暮らす入所者たちは、将来をどう思い描いているのだろうか。意外にも早川さんは、子どもたちに「進学しなさい」とは言わない。

「ただ、進学するならこんな奨学金があるとか、こういう学校もある。この学校に行くと、こうした資格が取れるなどの情報は伝えます。特別に進学指導をしなくても、子どもたちは自分で決めて進学していきます。というのは実際に、施設に大学生や専門学校生の入所者がいるからです」

周囲の環境の影響は大きい。一般の家庭でも両親が大学を出ていたり、きょうだいが進学したりすると、次は自分も、と子どもは思うことだろう。厚労省の統計では、児童養護施設に通う高校生のうち、卒業後に大学や専門学校等へ進学するケースは約3割。一方で同世代の約7~8割は進学している。

早川さんが言う。

「現に多くの施設では、高校を卒業したら就職して、自立しないといけないと先輩の入所者から言われます。進学するというイメージを持てないのです」

だからこそ、身近にいて子どもたちの規範となる「ロールモデル」の存在は大きい。

『子供の家』の自立支援コーディネーターで、社会福祉士の角能秀美さん(38)はこう話す。

「進学は当たり前になっていますね。大学などへ進学する場合、学校選びは大変です。中退するケースもあるので、通い続けられることが大切。学費は返済義務のない給付型奨学金を複数から借りて工面します。奨学金申請のためのリポートを本人と一緒になって書くこともありますよ」

数年前、『子供の家』の入所者で「医学部に行きたい」という子どもが現れた。早川さんが動機を聞くと、「社会的なステータスを手に入れて、見返してやりたい」と言ったそうだ。

「お医者さんは、心身共に弱っている患者さんをどう支えていくかという仕事。誰かを見下すための職業じゃないんだと諭しました。その子は結局、心理学部に進学しました。同じような感じで、ほかにも医学部を希望する子は時々いますね」

また『子供の家』では進学するにあたり、子どもと一緒に「資金のシミュレート」を行っている。

「学費と生活費で、大学4年間でいくらかかるのか。短大や専門学校の2年間だと、どうなのか。アルバイトを何時間しなきゃならないか等々、長期的な資金のシミュレートをしてみます。具体的にイメージを抱くことが重要です」

そうして進路を選択したひとりが、大澤春美さん(仮名=21)。高校2年のときに『子供の家』にやってきた。以来、4年ほどここで暮らしている。

「医療系の専門学校に進学して、現在は就職して働いています。

私は親との関係が壊れてここに来たんですが、まるで天国でしたね。自分の部屋もあるし、小さい子たちはかわいいし。無償の奨学金を借りて進学もできました。そんな情報を教えてもらえたのも、うれしかったですね」

しかし、そろそろ独立をしなければならない。

「そうなんですよね。ここが居心地よすぎて。困っているんですよ(笑)」

紆余曲折でつかんだ「福祉への道」

早川さんは児童養護の分野で第一人者として知られる存在だ。さまざまな講演やシンポジウムで登壇し、国会に参考人として呼ばれたこともある。だが、最初から福祉の道を目指していたわけではなかったという。

千葉県佐倉市の出身。新興住宅地で中流家庭の多い地域だったが、困窮世帯が多く住む地区もあり、地元の中学校は荒れていた。

「小学校6年のときに、生徒か卒業生が中学の校舎に火を放って、校舎1棟が燃えたことがありました。入学前はビビってましたが、いつの間にか溶け込んでいましたね」

それから仏教系の高校に進み、卒業後、早川さんは神奈川県内にある私立大学に進学する。

「政治経済学部の経営学科。大学を卒業しても就職するつもりはまったくなかった。とにかく起業して、独立しようと思っていましたね」

折しもバブル真っ盛り。最初こそ下宿だったが、2年目からはアパート暮らしを満喫した。ろくに大学には通わないで、当時できたばかりの千葉・舞浜にあるリゾートホテルでウエーターのアルバイトに励んだ。

さらには東京・新橋の高級割烹料理店で、ホールの仕事を掛け持ちするようになった。

「大企業が接待で使うような、領収書をバンバン切るタイプのお店。銀座と新橋に2店舗あって、私は新橋店のほうにいました。そこで結構認められて、店の管理を任されるようになったんです」

ある日、店のオーナーから銀座の高級クラブに連れていかれた早川さんは、「おまえが店長になれ」と言われた。

「“今の店長がいるじゃないですか”と言ったら“気にしなくていい。(現店長を)路頭に迷わすようなまねはしないから”と軽く言う。断ろうと思っていたら結局、銀座店の店長が辞めたために新橋店の店長が異動し、私が店長を務めることになりました」

しかし早川さんは、“ライバルと競争して蹴落とし業績を上げるこの仕事は、自分には向いてないな”と、だんだん思うようになる。とはいえ大学に籍はあるが、卒業する気はないし、サラリーマンになる気もない。そこから思案の日々が始まった。

そして22歳の暮れ。仕事が終わり、当時付き合っていた彼女と一杯呑んで、新橋の道を歩いているときだった。

「その夜は大雪で、横断歩道を渡るとき、ふと空を見上げたら、シューッと自分が空に吸い上げられるような感覚になった。錯覚なんだけど、何かが見えたような気がしたんです。ビリビリッと電流が走った。

そんなときに、いつも歩く道を普段と違う目線で見ていたら、“もし車椅子になったら、5分で歩けるこの道を何十分かけても目的地にたどり着けないんじゃないか”と思ったんです」

この街は歩ける人間だけを想定していて、車椅子の人のことなんか考えていないんだな。今まで見えてこなかったものが、実はいろいろあるんじゃないか──。

そう気づいた早川さんは、いろいろと調べるうちに、福祉という言葉に出会う。社会福祉士という国家資格の存在も知る。

それからは2年がかりで再就学に備えた。神奈川の私大から、社会福祉士の合格実績を謳う日本福祉大学の3年次編入試験に合格、中部地方へ移った。

「特におもしろかったのが国際福祉の授業。アフリカの飢餓の話を聞いて、現場を知る教授が映像も見せてくれました。そこで2回目の電流がきて“これだ!”と思ったんです」

ところが、東南アジアでの実習に参加できず、国際福祉に進むことは断念。失意の中でも資格取得のためには、早く実習先を決めなければならない。

早川さんが出した希望は「1番、障害者福祉。2番、高齢者福祉。3番、児童福祉」の順番だったが、第3希望の「児童福祉」に配属が決定。大学から近い情緒障害児短期療養施設へ、実習に出向くことになった。

その施設は子どもたちが暴力的で、実習途中で女子学生が泣き出して、実習中止になったこともあった。

早川さんら4人の実習生が施設に行くと、いきなり10人以上の子どもたちが飛びかかってきた。そこで早川さんが次々に高く担ぎ上げてはスッと着地をさせると、子どもたちが歓声を上げた。

同じようにして、正月や盆休みのたびに親戚の子どもたちと遊んでやっていたのだ。その経験が活きた。

「子どもたちは荒っぽい遊びが好きですから、おかげで一躍、人気者になった(笑)。そんなつもりはなかったんだけど、周りの実習生からも一目置かれたりしましたね」

実習が終わるころには、施設の担当者が早川さんについて、「子どもたちの乱暴な言動の裏にある、本当の思いをくみ取ってくれようとする姿は立派でした」と評してくれたほどだった。

早川さんには、この実習を通じて2つの気づきがあったという。

「1つは“俺、児童福祉って向いてるじゃん”ということ。単純に子どもたちとのやりとりが楽しかったんです」

もう1つは、「なぜ、この施設の子どもたちはこんなに乱暴なのか」ということだった。手がかかるし、すぐにキレてケンカが絶えない。いじめも日常的だった。

「その施設には“治療”と称して、社会や地域から排除された子どもたちが集められていました。家庭や学校では、とうてい面倒を見られない。だから施設で、学業も生活もセットで面倒を見てね、というわけです」

施設に保管されていた、さまざまな記録も読んでみた。

「貧困と暴力の問題が世代間で連鎖し、それがいちばん弱い立場の子どもにまで及び、社会から排除されてきた実態がよくわかりました」

早川さんはその後、ほかの児童養護施設と児相でも実習をこなした。子どものためになる社会福祉士を目指す気持ちは、一層強まっていた。

子どもが「脱走」する施設の実態

大学卒業の時期を迎え、早川さんは就職先を選ぶことになった。縁あって、ある施設に入職する。

ところが面接を受ける段階で、早くも違和感を抱き始めた。

「それまでに実習先で出会った子どもたちは“誰あんた?実習生?”と聞いてくるような、妙になれなれしい子どもが多かった。

なのにその施設では、みんな三つ編みをきれいに結っていて、“こんにちは”と言って、ちゃんと頭を下げる。不適切な養育環境だったために施設へ来た子どもたちなのに、どうしてこんなに礼儀正しいのか。ちょっと気持ち悪いなと思いましたね」

その施設で早川さんが担当した中に「サッカーをやりたい」という高校1年生の女子がいた。施設では部活を禁止していたが、高校教師がスカウトに来るほど才能があったのだ。そこで、女子生徒の入学した高校のサッカー部顧問が施設長に直談判したところ、部活への参加が許された。

女子生徒は早朝から朝練のため5時に出かけ、帰りは夜8時過ぎ。普通であれば「お帰りなさい。ご飯、できてるよ」と声をかけるところなのだが、施設の主任は、食事の前に女子生徒ひとりで大食堂を掃除するよう命じた。その内容はエスカレートしていき、掃除機をかけるだけでなく雑巾がけまでプラスされた。

見かねた早川さんが女子生徒を手伝うと「手伝ってもらうな」と主任の声が飛ぶ。施設側は、彼女が音をあげて施設から出ていくのを待っているようでさえあった。

それでも女子生徒は早川さんに「50メートル走、また記録が上がったよ」と、うれしそうに報告していた。だが、そんな生活に限界が訪れる。

「夏休みの始めごろで、その日、私は夜勤明けでした。部活に出ていく彼女を見送ろうとしたら、いつもより大きなバッグを抱えて“アディオス”と言って、出ていったんです。どうも様子がおかしい。それっきり、彼女は施設へ帰ってきませんでした」

女子生徒のことだけではない。早川さんは日々、施設のやり方に不満を募らせていった。子どもが学校に行くと、無断で引き出しをチェックして、手紙があれば平気で開封する。体罰は日常茶飯事。知的障害の子どもがパニックになると、床下収納庫に閉じ込める……。人間扱いしていないと、早川さんは憤った。

そんなとき、若手の女性職員が早川さんにこう言った。

「兄さん、悩んでいるんじゃない? 聞いてあげるよ」

爆発寸前だった早川さんは、女性職員に「ここで起きていることはおかしい」とぶちまけたのだ。すると数時間後、主任に呼び出され「ずいぶん言いたい放題、言ってくれたらしいじゃん」と言われた。早川さんは改めて主任に「ここでは子どもの権利がないがしろにされている」と訴えたが、主任は「価値観の相違」と吐き捨てるだけで、聞く耳を持たない。

早川さんは退職を決意したのだった。

現場の声で制度は変えられる

その後、早川さんは、大学時代に出向いた実習先施設の担当者に連絡をした。“いつでも相談を”と言われていたのだ。すると「来年度、採用枠を作るから来てほしい」と言われ、転職先が決定。そこは東京の山の手にある児童養護施設だった。

「そこでは何でも会議で話し合い、新人でも思ったことは言える、民主的に運営している施設でした。労働組合もあって、働く環境や雇用条件の相談もできた。

当時、ほとんどの施設で“女性は結婚したら辞めるのが当たり前”という風潮でしたが、結婚しても子どもができても働き続けられるよう、長時間労働を見直し交代制勤務に変えていた。労働基準法で定められた8時間労働が守られていましたね。そんな施設はひと握りでした」

以前にいた施設では、ひどい扱いに耐えかね逃げ出す子どもが絶えなかった。

「私が担当したフロアでは、7人いる子どものうち、3人が脱走していました。この施設ではそんな子どもは皆無です。まるで北朝鮮からアメリカに来たみたい(笑)。ここでは16年、勤務しました」

早川さんは入って早々に、労働組合の幹部に推薦された。労組での活動を通して、「現場から声を上げることの重要性」を実感する。

「ほとんどの人が労働法に関する知識がない中で、私は多少の知識を持ち合わせていたんです。それで執行部に入るよう誘われ、入職3年目で委員長にさせられてしまった」

委員長になると組合員の先頭に立ち、法人の理事長と交渉することになる。当時の理事長は全国の社会福祉法人の経営者協議会の会長。ドンと呼ばれていた切れ者だった。

「その人と対面で、つい最近入った20代の若造が法律の話を持ち出して、ああだこうだとやり合うわけです」

当時は、石原慎太郎都政の時代。福祉予算の大幅削減が始まったころだった。早川さんはリストラを言い渡された組合員たちを救うために、会計の本を読みあさり、団体交渉に臨んだ。そのかいあって、組合の要求どおりにリストラは撤回されたのだった。

執行委員長を4年ほど務め、たび重なる職員への圧迫を退けた後、東京の組合に設置された児童養護協議会の議長に就任。

「議長の経験もすごく大きかった。大半の施設では、制度は上から降ってくるものだという感覚だと思うんだけど、制度は施設や職員といった現場が声を上げることで、変えられるんだと知りました」

そこで早川さんが実感したのは、社会的養護が置き去りにされている現実だった。

「例えば障害者の親の会とか、保育園の父母会連合などでは家族が組織化されていて、当事者の代弁者として国や行政に訴えかけています。その運動の成果で、制度が変わってきた歴史があるんです。児童養護で決定的に欠けているのが、この部分。現場から声を上げなければ、現場の実情に応じた変化は起こりません」

親を責めても虐待が減らない理由

早川さんが『子供の家』の施設長となって9年。子育てにも自己責任論が広がっているのを感じてきた。ベビーカーは邪魔と疎まれ、子どもの泣き声は騒音扱い。親である以上、きちんと育てなくてはダメ─。そんな風潮が広がる中、児童虐待の相談件数は過去最高を更新している。

早川さんは「親を責めても虐待は減りません。子どもの数が減っていくだけです」と断言する。

「『子供の家』の入所理由でいちばん多いのが虐待です。それも、育児放棄を意味する『ネグレクト』がトップ。これはどういうことか。

例えば、シングルのお母さんが昼も夜も働いて、幼い子どもを残して家を空けている。お母さんがいないことに気づいた子どもは外へ出てしまい、近所から警察に通報される。これが児童養護の現場でよくある『ネグレクト』の典型例。要は女性の貧困問題なんです」

意外なことに、虐待の相談件数は増えているが、虐待死の数も同様に増えているわけではない。

「マスコミは『児童虐待が過去最多』と見出しをつけるけれど、あれは虐待が起きた数ではなく、児童相談所が虐待の相談を受けた数が過去最多だということ。虐待死に目を向けると、'08年前後には100人超えで推移していましたが、'18年は73人でした。

けれども、目黒や野田の虐待死事件をきっかけにマスコミや当時の首相までもが“虐待死が急増”と騒ぎ立てました」

その一方で、危険水域に入っているのが少子化だ。

「'18年に生まれた新生児は91万8000人、'19年は86万5000人でした。たった1年で大きく減り、'22年は70万人台まで急降下しています。この調子で減っていくと、日本は50年もしないうちに子どもがいない国になる。

産んだ親、とりわけ母親の自己責任が強調され、近隣住民はこれを支えるのではなく、監視するようになってしまっています。こんな国で安心して子育てをするのは容易ではない」

自己責任論から解放されるには、親がひとりで抱え込まないよう、子育てを社会でシェアする必要がある。そうした発想から昨年4月に作られたのが、『そだちのシェアステーション・つぼみ』だった。

木のぬくもりを感じるリゾートホテルのような外観の建物は、1階が「子どもの居場所」。清瀬市、日本財団、地域の市民活動家らとともに運営している。地域の子どもたちが学校帰りに立ち寄り、専門スタッフらとともに宿題をしたり、おやつを食べて遊ぶ。必要であれば夕食をとり、宿泊もできる。

2階では1~2週間の滞在ができる「ショートステイ」を運営。清瀬市・東久留米市・豊島区と提携し、こちらも宿泊できるスペースだ。

『つぼみ』を統括する能村愛さん(48)は、『子供の家』のスタッフからこちらに移った。ちなみに能村さんは、早川さんの妻でもある。

「『子供の家』では、都内のいろいろなところから来た子どもたちが相手だったんですが、『つぼみ』は地元の子どもや子育て支援団体との触れ合いが多く、やりがいを感じています。保護者向けの性教育講座もあったりして、楽しいですよ」

早川さんが強調する。

「『つぼみ』の目的は児童相談所に子どもを連れて行かせないこと。つまり、地域の子どもを地域から引きはがさせないことが狙いなんです。そのためには行政や子ども食堂の人たちに、“見守りが必要だな”と思う子どもを確実にここへつないでもらう。地域との連携が欠かせません」

親も子どもも、地域から孤立させない──。それが支援の第一歩といえるのかもしれない。