《平気なフリ、上手になっちゃダメですよ》

《嫌な人にも愛想笑いしたり仲良しごっこしなきゃいけない世の中だから、嘘が下手で正直な人ほど孤独になる》

《『太った?』って聞いて良いことなんて一つも存在しないんだから、この言葉自体この世から消したら良いのに》

精神科医のイメージを一気に変えた藤野智哉さん

緊張していた身体の力がふっとゆるみ、どこか心がふんわりと軽くなる言葉。そんな言葉をツイッターで毎日つぶやいているのが、精神科医の藤野智哉さんだ。

精神科医のイメージを一気に変えた注目の存在で、2020年に始めたツイッターのフォロワー数は7万人超、『世界一受けたい授業』や『Nスタ』といったテレビ番組にも出演。最新刊の書籍『「誰かのため」に生きすぎない』(ディスカヴァー・トゥエンティワン刊)は、発売前に重版が決定という人気ぶり。

自称「ゆるゆるしたお医者さん」は、その日も地元・愛知の病院にいた。藤野さんは、精神疾患はもちろん、認知症の患者さんも多く来院するこの病院で、週5日勤務している。

「今日はこのまま当直です」

爽やかな笑顔でサラリと言う。“イケメン精神科医”などと呼ばれ、女性のファンも多い藤野さん。その素顔は、話を聞けば聞くほど、ただの「ゆるゆるしたお医者さん」ではなかった─。

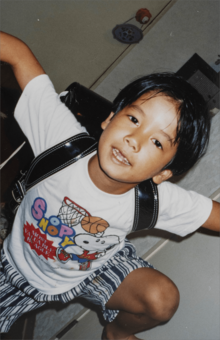

3歳、4歳、5歳と立て続けに川崎病に

藤野さんは1991年、名古屋市で生まれた。両親と姉の4人家族。ごく普通のサラリーマン家庭だった。

「やんちゃで落ち着きのない子どもだった」と言う愛くるしい男の子はある日、病に襲われる。3歳のときだ。

最初は風邪のような症状だった。病院で診てもらっても風邪と診断されたが、その後も不調が続いた。詳しく診てもらうと、川崎病だということがわかった。川崎病は、血管に炎症が起きる病気で、乳幼児に多くみられる。藤野さんは3歳、4歳、5歳と立て続けに川崎病にかかり、4歳のときの後遺症で大きな障害が。心臓に13ミリ程度の冠動脈瘤というこぶが2つ残ったのだ。今年32歳になる今も、薬を服用し続けている。冠動脈瘤はある日突然、破裂してしまうこともある。そのため、激しい運動は一切禁止。

「子どもだったので病気だという自覚はまだなくて、大好きなサッカーをなんでやめなくちゃいけないの、と親に訴えていた記憶があります」

入退院を繰り返し、小学校のころはプールにも入れず、長距離走もできなかった。

「とにかくみんなと違うことが嫌だった」と振り返る。そんななかで忘れられないエピソードがある。

「小学校では体育の授業に参加できないことがほとんどでした。でも高学年になって、プールがOKになったんです。そうしたら担任の先生が善意で“せっかくだから泳いでみようよ”と言うんです。熱心に教えてくれたけど当然、僕は泳げない。学校のプールの授業って残酷で、プールの両サイドでみんなが見ている前でテストを受けなくちゃいけない。苦痛しかありませんでしたね」

でも、ここで自信をなくさないのが藤野さんの心の強さだ。中学生になると、だんだんいい意味での“あきらめ”を身につけるようになった。

何かをあきらめたときが人生の始まり

「最近よく言われる、“自己肯定感”が下がらなかったのは、できないのは僕のせいではなく、病気のせいときちんと原因と向き合い、なんとなく自分のせいにしてしまわなかったことが大きかったかもしれません。

別に泳げなくても、浮輪を使えばいい。走れなければ車に乗ればいい。長距離走なんてつらいしやりたくないから、やれなくてラッキー、とようやく思えるようになったんです。時間はかかりましたけどね」

今、藤野さんが発信しているいい意味での“あきらめ”や、“ポジティブな言い訳”が多くの人の心をつかむ理由は、こんな経験が背景にあるからかもしれない。

小中学生時代、みんなと同じことができないこと以上に嫌だったのが、定期的に行われていたカテーテル検査だ。

「今は画像での検査も発達してきていますし、手首からやることも多いですが、当時は足の付け根からカテーテルを入れられるんです。それが嫌で嫌で。子どもだったので暴れるのを防ぐため、全身麻酔をするのですが、目覚めると必ず吐き気がして。我慢したご褒美に、好きなものを食べていいと親に言われて、ハンバーガーを食べたら、結局吐いてしまった記憶があります(笑)」

川崎病は現代では認知度も高まり、早めに治療すれば重い障害は残らないことも多い。

「もし、最初の段階で川崎病だと診断されていたら」

怒りという感情がなかったわけではない。でもその後、医師として働くようになり、見逃すことなく病気を診断することの難しさを知った。仕方がなかったのだ。そう納得するのに、長い時間がかかった。藤野さんが医師になろうと思った理由に、自らの病気があるのは当然のことだった。小さいころから多くの医師とかかわってきたからだ。

自身の病気について、中学時代に出会った医師は、初めて時間をかけてわかりやすく説明してくれた。薬を一生飲み続けなければならないこと、どれだけ生きられるかわからないこと。

このとき藤野さんは、人生は思ったより短いものだということを、身をもって理解した。まだほとんどの同級生が元気に遊び回り、自分の人生の残り時間について意識などしていないときに、だ。

「自分の病気の正体が理解できたとき、不思議と恐怖がすっと消えたんです。自分の運命と向き合い、何かをあきらめたこの瞬間が、新しい人生の始まりだったのかも」

藤野さんの著書や発信する言葉には、よく“時間”というキーワードが出てくる。例えば「嫌な人のために、あなたの大切な時間を浪費しちゃダメ」などというように。

一見すると、無駄な人間関係は排除して、効率的に生きようという言葉にも受け取られかねないが、そこには、「与えられた時間でできることを精いっぱいやりたい」という強い思いが込められている。

「時間は“命”そのものだ」と、藤野さんは言う。

「僕は、心臓に病気を持っていることももちろんですが、医師という仕事柄、“人はいつ死ぬかわからない”という気持ちが人一倍強いんです。研修で救命救急にいたとき、若い人でも事故であっけなく亡くなってしまうところを見てきました。昨日まで元気だった人だって、明日死ぬかもしれない。もし明日死ぬとしたら、どんな行動をとるだろう。そう考えると、自分にとって必要なものが見えてくるのではないでしょうか……なんて言いながら、僕も時々忘れちゃうんですけどね」

早く医師になって働きたかった

医師になることが現実味を帯びてきたのは高校生になってからだ。

「進路を考えたときに、医師という選択肢は当然あったんですが、僕は医師になりたかったというよりむしろ精神科医、そのなかでも司法精神医学に興味があったんです。例えば、ある人が殺人を犯してしまったとしましょう。“なぜこの人は人を殺してしまったんだろうか、そして心神喪失だとなぜ無罪になるのか”ということがずっと気になっていました。

責任能力のあるなしによって、有罪にも無罪にもなる。そこはニュースで見ているだけではブラックボックスの領域で、理解できなくて。例えば僕らでも、人を殺す可能性はあるかもしれない、罪を犯した人は本当に病気があるのかないのか、そんなことが気になっていたんです」

同じような理由から弁護士にも興味があったものの、絶望的に文系タイプではなかったので、医学部を目指すことにしたのだ。受験は地方の国立大学の医学部に絞った。

「母親は身体のことを心配して、地方で一人暮らしなんてしないで、浪人してでも近場の医学部に入ることを望んでいました。でも僕はいつ死ぬかわからないという思いが強かったので、早く医師になって働きたかったんです。だから絶対浪人はしたくない。私立の医学部に行くお金はなかったので、確実に受かる地方の国立大学に入ろうと戦略的に受験勉強をしました」

無事、秋田大学医学部に進学するものの、最初は後悔したという。

「高校までは勢いだけで調子に乗って生きてきましたが、秋田への飛行機はプロペラ機で、しかも着いたらすごく雪が積もっていて。怒られてしまいそうですが、とんでもない地方に来ちゃった、と。

大学生ってもっと華やかなものだと思っていて、張り切ってブランドもののバッグを持っていったんですが、実際は落ち着いた学生ばかり。最初の夏までにストレスで5kg太りました(笑)」

でも慣れると、秋田での生活は無駄な競争もなく居心地が良くなっていった。もし遊ぶ要素があったら、きっと留年していただろうと振り返る。

「なにより地元しか知らなかった僕は、いろんな世界があることを学びました」

例えば冬、コンビニに行くのにもひと苦労だったという。まず家を出るのに雪かきをする。そしてコンビニに行っている間に積もった雪をまた雪かきしないと家に入れないような状態だったのだ。

「雪かきするのが面倒で、外に出なくなりました。医師国家試験を控えた2か月間は、ほとんど家から出ず、昼と夜は宅配弁当を頼んで、ほとんどそのお弁当屋さんとしか話しませんでしたね(笑)」

精神科に進む意志は揺るがなかった

医師国家試験に合格すると、研修医として2年間、実務を学ぶための初期研修がある。藤野さんは地元の愛知の病院で研修医として勤務した。

「これがなかなかハードで。忙しい病院で、1か月目で救急の当直をやらされるんです。まだわからないことが多いのに、上の先生たちは“何かあったら起こして”って言って全然診てくれない。絶望するほどしんどかった。2年間かけていろいろな科を経験しましたが、僕は貧血ぎみでエネルギーがないので、ずっと立ちっぱなしの外科はしんどいなとか、循環器もいいな、と思ったりしました」

それでも精神科に進むという思いに迷いはなかった。そもそも初期研修に選んだ病院は、精神科の関連病院があった。そこでしっかり精神科の研修ができると思って選んだのだ。

精神科の研修医時代にしっかり「予診」をとった経験は、今の診療にも生きているという。予診とは、精神科医の診察の前に、臨床心理士や公認心理師、研修医などが30分くらい患者の話を聞くもの。これによってその後の診療がスムーズになる。

「予診は研修医時代、半年くらい続けていました。先生の診察時間までにいろいろな患者さんから必要な情報を聞き出すこと、そして実際に先生の診察に立ち会ったことはいい経験になりました」

初期研修が終わると、大学病院に勤務。そのときの同期で、現在、藤野さんが副院長を務める七宝病院の院長でもある覚前遊さんは、当時から勉強家だった藤野さんに驚いたという。

「当時から見た目はあのとおり、今どきの人ですけど、仕事に対してはすごくまじめで、よく勉強していました。地頭で勝負しているように見えて、常にアップデートしているんです。無責任に知っていることだけでペラペラ話したりせずに、よく調べてから結論を出す。すごいなと思いますよ。でも、努力しているところをあまり見せないですね。そういうキャラクターで、それも魅力のひとつです」

病院では院長と副院長の関係だが、同期だけあって、プライベートでこんなエピソードも。

「最近、彼は引っ越しをしたんですけど、病院に忘れ物をしたから届けてほしいとか、粗大ゴミを下に運ぶのを手伝ってほしいとか頼んできます。そんなところも彼らしいですね(笑)」

医療刑務所で犯罪者と向き合う

実は、藤野さんはここ数年、週1回、医療刑務所で診察をしている。医療刑務所とは、全国にある一般的な刑務所のうち、専門的な医療や看護の提供が必要な受刑者が収容される刑務所のことをいう。

今、精神科医として通常勤務している病院は週5日勤務だが、週2日ある貴重なお休みのうちの1日を、医療刑務所の診察に充てているのだ。

「薬物中毒後遺症の人もいますし、言い方は難しいですが、一般的な病院に多く来る発達障害とは一線を画すような、かなり個性の色が濃い、外の世界で生きるには困難が多いだろうなと感じる人もたくさん診ています。そういった方の中には、上手にストレス処理をすることができない人も多くいます。刑務所にいるストレスに耐えきれずに自傷して暴れたり、手が出てしまったりする。あるいは拘禁反応といって、閉じ込められるストレスが影響し、的外れな応答をしたり、会話が成立しなくなったりします」

医療刑務所で働いている理由は、高校時代から抱いていた「なぜ人は罪を犯すのか」という問いの答えを探したいからでもあるし、将来的に精神鑑定をやってみたいという思いもあるからだという。

「医療刑務所に入る人は、精神鑑定の結果、責任能力なしとはならなかった人です。でも実際の鑑定は非常に難しいと感じます。正しく鑑定するには、できるだけたくさんの人たちを診ることだと思っています」

とはいえ、並大抵の覚悟では医療刑務所では働けない。なにしろ、さまざまな罪を犯した人と対面で診察をするのだ。単純に、怖くないのだろうか。

「基本的に刑務官がついていますし、看護師さんもいます。患者さんが座る椅子にはチェーンがついていて、投げられないようにもなっていますし、血圧計や体重計は、測り終えたら部屋から持って出ます。それでも暴れる人はいますけど、そういう人には多めに刑務官がついていますし、盾を用意してくれたりもして、比較的安全です。少なくとも僕は今までに、危険な目にあったことはありません」

どこまでも前向き

ひとりの患者さんと向き合うという意味では、通常の診察と同じ。医療刑務所のカルテには、その人の犯した事件や前の刑務所などの情報が書かれていて、それを見て診察をする。患者さんの情報があらかじめわかるという意味では、通常の病院の診察よりも情報が多い分、親切にすら感じることもあるという。

「刑務所は税金でまかなわれているので、外の病院で目にするような新薬は使えません。検査機器も古いものが使われています。でも、あるもので工夫して治療をしていくという経験は、地域のさまざまな病院でも求められる能力なので、刑務所に限ったことではないのかなと思います」どこまでも前向きなのだ。

精神科医の仕事に限らないが、診察室で患者さんと対面で向き合う医師の仕事は、相手が誰であろうと、関係ないともいえるし、危ないといえば危ない。だから相手が犯罪者であるかどうかは、特別に意識することではないと言う。

ただし、出所したあとに恨みを持たれている可能性はある、と藤野さんは淡々と話す。

「患者さんの中には、1年前に話したことを一語一句たがわずに覚えている特性がある人もいます。言われたことをずっと根に持っている人もいるんです。だから、実際は何があるかわかりませんけどね。医療刑務所に働いている医師はみんな、そういうことも含めて覚悟のうえで勤務していると思います」

医療刑務所で提供する医療の目的には、現在の症状を抑えることのほかに、再犯を防止する意義もあるが、実際、患者として診た人たちの中にも再犯し再び入所してくる人も多いという。

「それでも、治療をしている側が再犯を恐れるというのは、それ自体が矛盾しているのではないかと思い、勤務を続けさせていただいています」

世の中には、自分だけは罪を犯したりしないと信じている人は多いだろう。だが─。

「僕は、人はきっかけがあれば誰でも罪を犯すことがあると思っています。過酷な生育環境でお腹が空いて死にそうなときに何も食べるものがなかったら、コンビニでものを盗むかもしれません。そんなことないよ、と言う人も、例えば信号無視をしたりするわけですよね。僕自身、もちろん罪を犯すつもりはありません。でも誤解を恐れずに言えば、精神科医として罪を犯した人を診て知見を深めることで、犯罪に対する興味のようなものを昇華している部分もあるんじゃないかって、ちょっと思ったりしています」

一人の医師として発信者になる

2020年夏ごろから、藤野さんは『世界一受けたい授業』などのテレビ番組に出演するようになる。

「精神科って偏見が強くて誤解されやすい科なんです。でも働いてみたら意外とハードルは高くない。“精神科ってそんな変なところじゃないぞ”という思いが強くなり、とにかく発信をしていこうと思ったんです」

そのころ、藤野さんは児童精神科のあるクリニックでも働いていた。そのクリニックの元院長だったのが加藤晃司さんだ。現在は医療法人永朋会理事長の傍ら、カフェ経営や医療系サイトの運営など経営者としても活躍している。

藤野さんがメディアで活動するうえで、さまざまなアドバイスをしてくれる存在だ。その加藤さんが、藤野さんの素顔を語ってくれた。

「僕がビジネスをしている医師でもあったので、話が合ったんです。彼は若いのに最初からビジョンがしっかりしていましたね。そしてそのとおりに実行している。最初は、テレビに出てちやほやされたいだけなのかな、と思っていましたが、違いましたね。ただの医者ではなく、もっと世の中に発信していきたいという、確固とした意志がありました。

誤解されがちですけど、目立ちたくてやっているわけではない。医師って普通は、直接会っている患者さんにしかサービスを提供できません。その壁をぶち破りたかったんじゃないですか。クサい言い方をすれば、多くの人に元気になってもらうためには、名前を知ってもらうことが必要だし、名前が知られればその声が届きやすい。だからメディアを活用しているのでしょう」

この言葉を裏付けるように、テレビ番組以外でも『マンガでわかる! 小学生のためのモヤモヤ・イライラとのつきあい方』(主婦と生活社刊)の監修をし、子どもに対して思春期の微妙な心との向き合い方を示したりもしている。多くの人に届けば、誤解する人もいるかもしれない。でも同時に、ひっそりと救われる人もいるはず。その絶対数を増やすには、藤野さんのような、ある意味、戦略的なやり方が必要だったのかもしれない。

「しかも、そのために彼はものすごく勉強しています。努力して新しいことにチャレンジして頑張っている医師って、僕の周りには彼くらいしかいません」

本の印税も全額寄付

藤野さんはコロナ禍に、本の印税を医療従事者のために全額寄付もしている。

「“そのほうがカッコいいじゃないですか”なんて照れて言ってましたけど、そうはいっても誰でもできることじゃありません。寄付って、額じゃないんです。できない人はできない。それができるのは、本当に稀有な人ですよ」

メディアで見る、ゆるゆる&ふわふわした藤野さんとずいぶん印象が違うようだ。

「藤野くんには、粘り強さとしつこさがあるんです。ゆるくて優しくて、ふわっとした印象を与えるけど、中身はすごく気合が入っているし、頑固だし、負けないぞっていう気持ちがありますね。それに気づけない人は、最後までふわっとした人だと思うでしょうね」

そのうえで、あくまでもベースは医師であることを大切にして活動していることが見てとれるという。

「医師としての地盤がしっかりしていないと、日々の発信も嘘くさくなりますからね。それを感覚的にわかっているところが、藤野くんにはありますね」

一方で、発信することで批判の目を向ける人もいるのではないだろうか。藤野さんは言う。

「メディアに出たり発信をしたりしていると、どうやっても誰かには嫌われます。批判的なコメントを見れば、それは心も乱れますけど、引きずらないです。

僕が親しくしている現実の人たちは、いい人ばかりなので。ほかのことに意識を向けるようにしています」

ネットで不特定多数の人にさらされているからこそ、リアルをしっかりしないといけないのだと、肝に銘じているという。

「本業である医師の仕事でケチをつけられないように、しっかりやらなくちゃいけない。それが仕事のモチベーションにもなっています」

優しい笑顔で語りながら、信念を持って発信をしていることがよくわかる。藤野さんの軸となっているものは、いったいなんなのだろうか。

「いろいろな発信をしている分、特別な治療ができるんじゃないか、と思われることがあります。でも医師として医療費をとって治療するということは、地道な治療をきちんとやること。だから今のところの軸は、日々患者さんと向き合い、標準治療をしっかりやっていくことですね。

もし、僕がよくわからないカウンセリング商法を始めたら、“ああ、藤野は軸を捨てたんだな”と思ってください(笑)」

これからも日々の診療は続けていきたい

藤野さんから「これは書いておいてほしい」と言われたことがある。それが、「いい人だと思わないでほしい」ということだ。

「僕は仕事が精神科医なだけで、決していい人ではありません。それを声を大にして言いたい。こんなことを言ってしまう時点で、小賢しいですけど(笑)」

いいイメージがついてしまうと、勝手にハードルが上がって、勝手に期待される。もしイメージと違ったら「こんな人だとは思わなかった」と言われる。でも、いい人でいるだけでは、精神科医の仕事は務まらないのだ。

「精神科医って、患者さんに嫌なことを言うのも仕事なんですよ。患者さんの話を聞いて、“うん、うん、つらいよね”と言っているだけでは治療になりません。きちんと伝えることは伝えて、必要な治療もしなければならない。もし僕が精神科医の現場の仕事を辞めて、発信者だけになってしまったら、きっといいことしか言わなくなるでしょう。それではきっと、その人のためにならなくなる。だからこれからも現場の仕事は続けていきたいんです」

小さいころから病弱だった。今でも薬は服用しているものの、健康のために何かをすることはないし、タフでもない。掃除も嫌いでだらしない、と自虐する。華奢な身体のどこから、そのバイタリティーとパワーが出てくるのか─。

これからもどこかの誰かの心をふっと楽にする情報を発信し続けていくのだろう。そんな藤野さんから、まだまだ目が離せそうにない。

取材・文/樋口由夏

ひぐち・ゆか 出版社、編集プロダクション勤務を経て、'08 年よりフリーランスライター、エディターとして独立。単行本の編集・構成・執筆を中心に、雑誌、WEBにて主に健康・暮らし・子育て・教育などの分野で編集・ライターとして活動中。