2024年12月13日。急逝した料理評論家の服部幸應氏の合同葬儀が都内でしめやかに行われた。参議院議員の山東昭子氏に続き、坂井宏行さんは弔辞を述べ、

「僕より若いのに……。78歳は早すぎる」

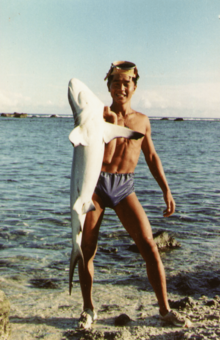

と無念さを滲ませた。南青山にあるフランス料理レストラン『ラ・ロシェル』のオーナーシェフである坂井さんと服部氏には長年の親交があった。服部氏が校長・理事長を務めた服部栄養専門学校のマスターコースに特別講師として招かれ、現在も後進の指導にあたっている。そのきっかけとなったのが、服部氏も審査員として出演した伝説のテレビ番組『料理の鉄人』だ。

1993〜'99年にフジテレビで放送された『料理の鉄人』は、料理対決をテーマにしたもので、毎回「鉄人」と呼ばれるシェフたちと「挑戦者」がキッチンスタジアム内の器具や食材を使い調理した料理を「審査員」が試食し、どちらが美味いか判定を下すという、当時としては革新的な番組だった。そして「鉄人・坂井宏行」の名を全国のみならず、世界に知らしめたのもこの番組だったのは間違いないだろう。

断り続けた『料理の鉄人』への出演依頼

1994年2月27日。坂井さんは、初代フレンチの鉄人だった『クイーン・アリス』の石鍋裕シェフの後を継ぐ2代目フレンチの鉄人として登場した。実は当初、番組の出演依頼を何度も断っていたという。当時はバブル経済の崩壊の影響からやっと抜け出し、レストランが再び軌道に乗り始めた大事な時期だった。何より、直前に食材を決められ、たった1時間で何品かの料理を作るという番組内容。そして、石鍋シェフの後釜など到底無理だと固辞していたのである。

「断っても、断っても、番組スタッフは諦めずに店にやって来て、その頻度は、日に日に増すばかり。あげくの果てに勝手に僕用の派手なコックコートまで作って持ってきた。そして『この番組は、あと半年で終わる予定ですから出演回数はせいぜい2~3回です』という言葉を聞いて、石鍋さんをはじめとするシェフ仲間とも相談をしたうえで、最終的に受けることにしたんですよ。ところが番組は終わるどころか、延々と続いたんですから困ったものです(笑)」(坂井さん、以下同)

懐かしそうに振り返る。

『料理の鉄人』のルールは料理人にとって想像以上に過酷なものだった。制限時間は1時間。その間に3品から6品、6人分を作る。事前にある程度のヒントはあるものの、対戦テーマの食材は本番10分前に初めて知らされ、挑戦者と鉄人の誰が対戦するのかもその場で決まる。包丁以外の調理道具、調味料、食材もほぼ持ち込めない。

鉄人・坂井さんの最初の挑戦者は、フランス人のギィ・ショック氏で、食材は牡蠣だった。番組の案内役の鹿賀丈史から名前を呼ばれて調理をするキッチンスタジアムに立っても、10分ほどは恐怖心や緊張で身体が思うように動かない。それでも記念すべき初戦で見事、勝利を飾った。

「ものすごい緊張感でしたね。ただ、あと2~3回と聞いていたので、そのぐらいならなんとか耐えられるだろうと思ったんですよ」

と笑う坂井さんだが、前述のとおり、このあと5年7か月、86回もの対戦を繰り広げることになる。ちなみに通算成績は86戦中70勝15敗1分けで、8連勝を3回達成。全鉄人の中で最多勝利という輝かしい成績を残した“最強の鉄人”だといえよう。

精神的に支え合う、強い味方だった2人の鉄人

「あと半年」という番組が、約6年も続いたのは、視聴率が高かったからにほかならない。週刊誌や新聞などにも取り上げられ、小さな子どもたちまでもが「鉄人」を話題にするほどだ。当然のことながら、道場六三郎、陳建一、周富徳、神田川俊郎といった鉄人たちの名前も全国区となり一大ブームとなっていく。

だが、その一方で否定的な声もあった。「プロを愚弄する番組」「われわれの地位を下げる」「たった1時間でフランス料理が作れるか」など、開始当初には、さまざまな批判を浴びた。坂井さん個人にも「坂井の料理はフランス料理ではない」といった声が浴びせられたという。また、出演すること自体、心身共に疲弊する。挑戦者も大変だったが、鉄人には、さらに大きなプレッシャーがあった。それぞれのジャンルの名誉がかかり、鉄人として出演するということは負けられない戦いでもあったのだ。

そんな批判の声や大きなプレッシャーに耐えられたのは、仲間の存在が大きかったと坂井さん。特に親しかったのが道場さんと陳さんだ。

「2人は親友。鉄人になってみないとわからない苦しみを共有していたので、仲間意識というか連帯感が自然と強くなりました。精神的に支え合っていたんじゃないかな。彼らが負けると、自分のことのように悔しかった」

道場さんは、坂井さんよりひと回り年上で、陳さんはひと回り年下。3人ともオーナーシェフという立場が同じで、大のゴルフ好き。陳さんは、残念ながら2023年に他界したが、よく一緒にラウンドしたという。

「陳さんとは、コロナ禍前までは、3泊4日の中国各地へのゴルフ合宿を15年間続けていました。メンバーは陳さんと僕を含めて4人だけ。陳さんが運転する車に乗りきれないからメンバーは増やさないのが暗黙のルールでね。仕事の話は一切せずに、おそろいのウエアを着てゴルフざんまい。本当に陳さんはゴルフが好きだったね。闘病中も風邪をひいちゃいけないからと、抗がん剤でツルツルになった頭に帽子をかぶって、それでもゴルフをするぐらい」

と懐かしむ。また、合宿中の豪華な本場の中華料理とマッサージも楽しみだったという。陳さんのご子息で赤坂『四川飯店』オーナーシェフの陳建太郎さんは、

「坂井さんは、フレンチのシェフの中で、本場の四川料理を一番食べている人だと思います(笑)。本当に父とは仲良しで、大好きな大先輩。昔も今も、店にもよく食べに来てくださって、フカヒレソバが大のお気に入り。スタッフみんなに『美味しかった! ありがとう!』と、いつも笑顔で声をかけてくれます」

と語ってくれた。陳さん他界後も交流は続き、建太郎さんのシンガポール店でのコラボも実現した。坂井さんは早朝から調理場に立ち、食材選びから仕込みまで自ら行っていたという。また「経験を積ませたい」と同行スタッフはあえて海外経験のない若手を選ぶなど、料理への情熱とともに、後進の育成やスタッフを大切にする姿に感銘を受けたと語る。

ずっと昔から『ラ・ロシェル』の厨房には絨毯が敷かれている。これは“コンクリートだと足腰が冷える。スタッフには、できるだけいい環境で調理をしてほしい”という坂井さんのスタッフに対する思いからだ。

「ただ、掃除は大変だけどね(笑)」(坂井さん、以下同)

『料理の鉄人』の最終回は鉄人4人によるトーナメント制で、決勝に残ったのは、坂井さんと陳さん。勝者は坂井さんだったが、最善を尽くした満足感で、2人とも勝負はどうでもよかったと振り返る。何より、約6年にもわたる料理バトルという修羅場から、大きなプレッシャーから解放された瞬間だった。

妬みなどの悪意を含めたさまざまな批判・非難もあった『料理の鉄人』だが、視聴者をはじめとする人々の支持を受け、日本の料理史に確かな足跡を残した番組だったことは間違いない。

戦争から還らなかった父。女手ひとつで育てた母

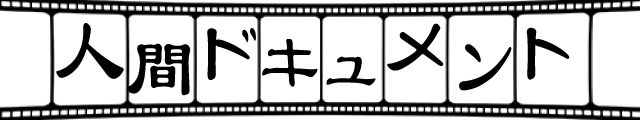

坂井さんは太平洋戦争の渦中、1942年、父親が勤める熊本の化学会社の転勤で移り住んだ朝鮮半島で生まれた。父は、弟が生まれた '44年の冬に出征し、そのまま還ってこなかった。母親は幼い3人の子どもを連れて引き揚げ船に乗り、日本に帰り着く。当時、2歳だった坂井さんは“父親の顔も、引き揚げ船に乗ったことも覚えていない”。

親子4人が身を寄せたのは母の実家がある鹿児島県北西部の出水市。親戚の家の別棟の一部屋に落ち着くことができた。それから16歳までの少年期をこの地で過ごすことになる。

「おふくろは、昼間は日雇いで農家の手伝い、夜は和裁の仕事をして僕たちを育ててくれましたが、貧しい生活でした。おふくろの口癖は『手に職を持て』『貧乏でも心は貧しくなるな』。あのころのおふくろは怖かったなぁ(笑)。そして当時の僕の記憶といえば、『いつもお腹がすいていた』ということ」

そんな中、昼夜問わず、忙しく働く母が帰宅後に夕飯を作る後ろ姿を見ていた坂井少年は、母の手助けをしようと簡単な料理をするようになる。自分で捕ったナマズの唐揚げ、モクズガニや川海老の塩ゆで、鮎の塩焼き、キャベツや大根の漬物、中華のちまきに似た薩摩の郷土料理のあくまきも作り、母からも美味しいと褒められた。そのころには漠然と“料理人になりたい”と思うようになっていった。「当時は、おふくろが言う『手に職』もそうだけど、『食べ物を扱う料理人になれば、お腹いっぱい食べられる』という子どもらしい無邪気な考えだったんだよ」

16歳。仕出し弁当屋から始まった修業時代

勉強は好きではなかったという坂井さん。高校に進学したが“早く料理人になりたい”という思いが強く、高校の勉強には身が入らない。母親からは、

「高校だけは卒業して、料理人になるのはその後でいい」

と言われ続けたが、中退して料理人になりたいという坂井さんの強い思いに、ついには折れた。そして、料理人としての第一歩となる大阪へと旅立つことになる。16歳になったばかりだった。

就職先は大阪市内の会社員用の弁当を作る仕出し屋の「一富士」。料理人の修業とはいえない仕事だったが、何の伝手もない坂井さんにとって、料理の仕事ができれば何でもいいと当初は思っていた。しかし、1年近くたっても、ほとんど下働きだけで、たまに包丁を持っても玉ねぎや、じゃがいもの皮むきだった。さすがに「このままじゃ、いかん」と思うようになり、調理師の学校に通い始めた。早朝から仕出し屋の仕事をこなし、その後、学校へ行き、調理のイロハを学ぶ生活が始まる。

学校に通い始めて1か月たったころ、一富士の先輩が「料理人になるならホテルやレストランで修業せな」と声をかけてくれた。紹介されたのは“関西の迎賓館”と称されたホテル新大阪。やはり下働きから始まったが、坂井さんは初めて調理した。メニューはハヤシライスだったという。

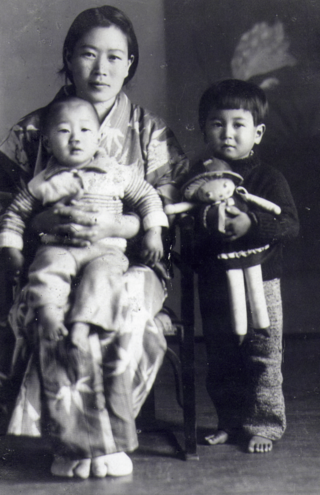

新大阪ホテルでの修業が2年を過ぎたころ、《オーストラリア、パースの『ホテル・オリエンタル』。求ム、日本人コック》という求人案内を見つけた。「できれば外国へ修業に出たい」と考えていた坂井さんは、どんなホテルか、またパースがどこにあるかも知らないまま応募し、海を渡ったというから、その行動力には驚く。

「英語はまったく話せないまま行ったけど、料理人は調理ができれば問題ない。特に魚の三枚おろしをできるのは僕だけだったから。魚の担当になって、どんどん仕事をもらえるようになりましたね」

と、坂井さんはこともなげに語る。現地の料理人にも認められ、充実した日々を1年8か月過ごした坂井さんだったが、そのころには、「フランス料理のシェフになる」という目標が明確になる。そして、1963年の暮れ、帰国の途についた。

日本のフレンチの先駆者、志度藤雄との出会い

東京に戻った坂井さんは、新聞の求人欄のチェックが日課になった。そんなとき目に飛び込んできたのが「志度藤雄」という名前だ。志度氏は日本におけるフレンチの先駆者で、フランス料理を学ぶために海外に密航して、強制送還されてもまた行く、ということを繰り返した気骨のある人物。坂井さんにとっては憧れの存在だった。すぐに応募し、3年間、彼のレストラン『四季』で働くことになる。

「志度さんに出会って『これがフランス料理なんだ!』と感銘を受けました。当時は手に入らなかったオマール海老の代わりに伊勢海老を丸ごと使ってソースを作るなど、食材を贅沢に使う料理法に驚いたのを覚えています」

また志度氏は“ムッシュ”と呼ばれており「自分もいつか“ムッシュ”と呼ばれたい」と思うようになった。

志度氏の仕事への情熱は生半可ではなかった。早朝、誰より早く厨房に入り、夜は一番遅くまで残っている。

「いったいいつ寝ているんだろう、と思ったものです。まさに完璧主義のシェフでした。ただ、一番印象に残っているのは、僕が一斗缶を開けるときに缶切りを使わず、横着をして包丁を研ぐスチールの棒でグイッと穴をあけた。それを志度さんに見つかって、思い切りその棒でたたかれたこと(笑)。『缶切りを使え! 道具を大切にしろ!』と、ものすごい剣幕でした」

『四季』で過ごした3年間は、坂井さんにとって「フレンチのシェフはかくあるべし」という道しるべとなっていった。

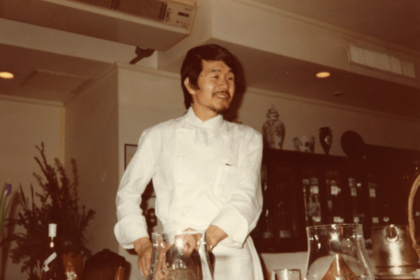

その後、新宿の『チボリ』に2年、渋谷のフレンチ『レンカ』では初めてシェフとして厨房を任された。25歳のときだった。『レンカ』はシェフとしての第一歩となった思い出深い店でもあるが、生涯の伴侶となる妻・光子さんと出会った店でもある。彼女は、昼は資生堂のマネキンガールとして働き、夜は『レンカ』でウエートレスのアルバイトをしていたのだ。知り合ってすぐに付き合いが始まり、結婚した。

その後、1970年に開催された大阪万博のレストランでの料理長を半年務めた後、坂井さんは四谷の『元狩』という会員制クラブで働くこととなる。このことが、その後の料理人人生を決定づける出会いにつながっていったのだった。

料理人人生が大きく動いた恩人・金谷鮮治氏

坂井さんと金谷鮮治氏との縁は『元狩』のお客様からの紹介から始まった。懐石料理をイメージした新しいフレンチの店『西洋膳所ジョン・カナヤ麻布』を金谷氏がオープンする際、シェフに指名されたのだ。ジョン金谷こと金谷鮮治氏は、日光東照宮の楽師・金谷善一郎が1873年に開業した現存する日本最古のリゾートクラシックホテル『金谷ホテル』の創業者の孫にあたる粋人。坂井さんは金谷氏を“親父”と呼んでいた。

「初めて親父に会ったときの僕は29歳。親父は前例にとらわれない若いシェフを探していたんだけど、当時の僕には無理だと思って断った。それでも“2番手でいいから来てくれ”ということで働き始めたところ、オープン日が迫っているのにシェフが決まらなかった。というよりも、初めから決めるつもりがなかったんだろうね(笑)」

「過去の栄光を背負った人ではなく、建設的に物事を考えられる人が欲しい」という金谷氏の、術中にまんまとはまったというわけだ。

当時のメニューは1人3万円ほどの金額設定。バブル景気前の1970年代の3万円は今よりずっと高額だ。

「オープンから3年くらいは暇で(笑)。親父はそれでも『とにかく我慢だ。その間に勉強しなさい』と言い続け、懐石料理を学ぶために、有名な高級老舗料亭などに研修に行くようにと僕にすすめてくれました。フランスに初めて行ったのも親父と一緒でした。その後も毎年、親父と一緒にフランスを訪れ、一流のグラスや器を見たり、三つ星、二つ星のレストランに足を運びました」

このころ、フランス料理の世界に大きな変化が起きていた。いわゆるヌーベル・キュイジーヌだ。それまでの、こってりした味つけの伝統的フランス料理にかわり、食材の持つ自然な風味や質感、色を重視した、軽く繊細な新しいスタイルのフランス料理が台頭してきたのだ。現在、私たちが食べているフランス料理の源流ともいえる。

金谷氏は「これからの時代」を見据え、フレンチと懐石料理の融合を考えていたと坂井さん。

「バターやクリームを多く使う王道フレンチは日本人には重すぎるし、量も多い。親父の提案でコウナゴの佃煮ペーストや、フォアグラの代わりに、アンコウの肝を使ったりしました」

それでも、やはり客足は伸びない日々が続いたのだが、ある日のこと。「ユニークな料理を作っているシェフがいる」ということをどこかで聞きつけ、有名なレストラン専門誌の女性編集者が、取材を申し込んできた。

「その記事がきっかけで、テレビや雑誌でも店が紹介され、どんどんお客様が来るようになりました」

オープンから3年半、静かだった店は、完全に軌道に乗り、以降、その人気は衰えることはなかった。

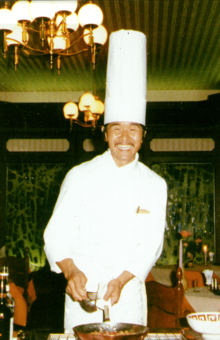

『ラ・ロシェル』開店。ムッシュの誕生!

1980年、南青山の小原流会館の地階に『ラ・ロシェル』をオープンし、ついに独立を果たす。オーナーシェフとなった坂井さんだが「社長と呼ばれるのは気恥ずかしい」という理由で、坂井さんがかつて憧れた“ムッシュ”と呼ばれるようになったのもこのころだ。

当時からの坂井さんの行きつけで、表参道で49年店を構える『カフェ レ ジュ グルニエ』の斉藤修一オーナーは、

「当時のこの辺りは、本当に何もなかったんですよ。フランス料理なんてまだまだ高嶺の花の時代だったから、大変だったと思います。ムッシュは長髪、カウボーイハットにしゃれた服をいつも着ていて、うちの店の若いアルバイトたちも憧れてましたし、女性にもモテたと思いますよ(笑)。ゴルフ仲間ではありますが、店では仕事の話はしないし、人の悪口、噂話も一切しないから気持ちいい。うちに来るときが当時も今も、ムッシュが素に戻れる癒しの時間なのかもしれませんね」

と語ってくれた。坂井さんは今も店の常連であり、斉藤さんとはよきゴルフ仲間で親友という関係が続いている。

その後、バブル景気に入り、店は繁盛していった。'89年には『ジョン・カナヤ麻布』以来の顧客だった東邦生命保険相互会社の社長・太田清蔵氏から自社ビルの最上階という一等地に誘われた。

「100人ほどの席数で話をもらったときは足が震えた。それでもスタッフに背中を押され、挑戦しました」(坂井さん、以下同)

当初は順調だったものの、やがてバブルがはじけ、予約ゼロという日もあるほど窮地に追い込まれ“チラシを作って渋谷の駅で配った”と当時を振り返る。そんな中、仕掛けたのがレストランウエディングだった。作り置きではなく、その場でアツアツの本格フレンチを出すことを売りに必死に営業をかけた。

「ポツポツと予約が入って、ついに月に20件予約が入って店は軌道に乗り始め、やっと一息つけた」

そして、店が落ち着いたころ、突然降って湧いたのが『料理の鉄人』への出演依頼。その後のフレンチの鉄人としての坂井さんの活躍ぶりは前述のとおりだ。

息子も認める愛妻家。50周年までは現役を目指す

プライベートの様子があまり見えてこない坂井さん。その長男で、数々の外資系金融企業で実務に携わった後、2017年から『ラ・ロシェル』などの運営を手がけるサカイ食品の代表取締役社長に就いた坂井慎吾さんは、

「私に料理人になることを強いることもなく、進学先や仕事も好きに選択させてくれました。忙しいころは、朝早く出かけ、夜遅くに帰る父とはほとんど顔を合わすことはありませんでしたね。一度、母が体調を崩したときに、卵焼きを作ってくれましたが、子どもには本格的な味すぎて『お母さんのほうが甘くて美味しい』と言ってしまって。これを最後に家では作ってくれなくなりました(笑)。母とは仲がよく、食事や旅行に出かけたり、忙しくても必ず毎日連絡していましたね。今もしょっちゅう『愛してるよ〜』なんて言ってますよ(笑)」

と、その愛妻家ぶりを教えてくれた。

現在、店は基本的に後進のスタッフに任せ、調理場に立つことは少なくなったが、メニューの試食やチェックを続けている。客席にも顔を出し、笑顔で対応している。

「料理人は心身共に健康でないとダメ。トップが元気でないとね。今でも月に一度はゴルフ、ジムには週に2回は行ってます。店の50周年までは元気で頑張りたいね」

と語る坂井さんだが、慎吾さんには“90歳までは現役”と宣言しているという。

“料理人は思いやりと感謝の気持ち、人間性が大切”と語る坂井さん。

「何より自分の料理を食べてくれる人がいることの幸せに感謝して、これからも楽しくやっていきたいね」

屈託のない笑顔で語った。

<取材・文/松岡理恵>