女性の9人に1人が生涯、かかる可能性があるといわれる「乳がん」。乳がんの専門医として忙しい日々を送っていた唐澤久美子医師もある日、2cmのしこりを見つけ「これは……」と気づいた。自身が患者となって再認識した乳がんとの付き合いかた、そして養生の仕方を語ってもらった。

「意思や要望を医療者にきちんと伝えるといい」

「今やがんは2人に1人がなる病気。がんと言われても動揺する必要は、まったくありません。中でも乳がんは女性で最も多く、治りも良い。正しい知識を持つことが大切です」

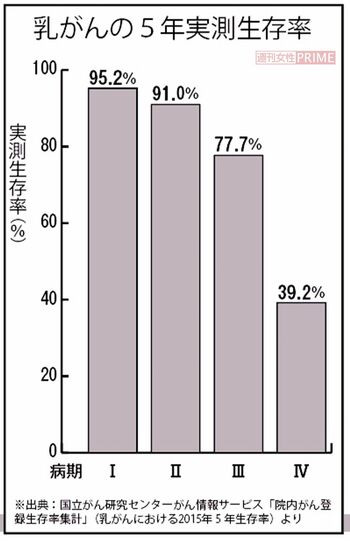

そう話すのは、2017年に自身が乳がんになった、乳がん専門医の唐澤久美子先生。国立がん研究センターがん情報サービスの「院内がん登録生存率集計」によると、乳がんのステージIの5年生存率は9割を超える。

「私の場合は、入浴中に自分で触って見つけました。しこりの大きさは約2cm。乳がんになった身内が複数いたので、乳がんになったこと自体には驚きはなく、むしろ『やっときたか』という感覚。ただ、医師として患者さんに触診をするようすすめていたのに、自分は忙しくて何か月も触診していなかったことについて、まずいなと思いました」(唐澤先生、以下同)

唐澤先生はその経験から、日にちを決めてセルフチェックすることをすすめる。例えば少なくとも毎年誕生日に触診をし、親族に乳がん患者がいるなど気になる人は、多くても3か月に1回行えば十分だという。

乳がんの定期検診は40歳以上であれば「2年に1回」とされているので、それもしっかり守るよう呼びかける。検診機関で乳がんと診断されると、適切な病院を紹介されるのが一般的だが、自己検診で「しこりがあるな」と感じたとき、どの病院に行けばいいか迷う人もいるはずだ。

「日本乳癌学会の認定施設の乳腺専門医を受診することをすすめています。認定施設は、乳腺疾患を診療するための症例数が一定以上あることや、学会が認定した専門医が常時勤務していることなどが認定条件で安心です。日本乳癌学会のホームページに一覧表があるので参考にしてください」

診察にあたり、不安ばかりが先立ってしまい思い悩む人には、下調べを欠かさないでと唐澤先生。

「ただ不安がるのではなく、まずは乳がんについて日本乳癌学会のホームページなどで、どんな治療法があるかなど基本的なことは勉強して理解しておきましょう。その上で、自分はどうしたいのか、意思や要望を医療者にきちんと伝えるといいでしょう」

乳がんの治療は、がんの進行度やタイプによって、手術、薬物療法(ホルモン療法や分子標的治療、抗がん薬など)、放射線療法などを組み合わせて行う。標準的な手術は、乳房部分切除術あるいは乳房全切除術のいずれか。

乳房部分切除の場合は生活を変える必要はない

進行ステージが0、I、II期の乳がんの場合は、乳房温存療法(乳房部分切除術と放射線療法の両方)が標準的だ。乳房全切除術の場合は、病状によって希望すれば乳房再建を行うことができる。乳房再建には人工物を使う方法と、自分の腹部や背中の組織を移植する自家組織再建がある。

唐澤先生の場合は、進行ステージはIIで、手術の前に乳がんを小さくさせる目的で抗がん剤を使う「術前化学療法」を受けてから、乳房温存手術を実施。

術前に使った抗がん剤の副作用で、白血球が減って大腸憩室炎になり下痢や腹痛、薬疹もひどく緊急入院となったが、一般的にはここまで重い副作用が出ることは少ないそうだ。

「もともと薬に弱い体質なので副作用は予想していましたが、まずは標準治療を行って副作用に対処するのが正しいと思います。副作用については、検査所見などは医師がチェックできますが、患者さんは症状とその程度を医師に正しく伝えることが大切です」

乳房温存手術自体は、「数時間の比較的簡単な手術」で、入院せずに外来で行う医療施設もあるという。

「私は水曜の午前中に仕事をして午後に入院、木曜に手術、土曜午前に退院。翌月曜には仕事に復帰して1日外来診療を行い、その日の夜に患者さん向けの講演会の講師をしました」

実質3日間の入院で、手術後の約半日を除き、病室でメール対応やパソコンでの書類作成など、普通に仕事をしていた唐澤先生。

「特に乳房部分切除の場合は、直後に傷の痛みは多少はあるものの、退院後は体調変化もなく、生活を変える必要などありません。ただし、全摘出と腋窩郭清術をされた方は、退院後は重い荷物を持たないなどの注意を」

再発しないために留意しておきたいのは「標準的術後補助療法を受け、定期受診を欠かさないこと」だという。「標準的術後補助療法」とは、身体に潜んでいるがん細胞を根絶して、再発のリスクを減らし、改善するための手術後に行う治療のこと。

状態に応じて化学療法、ホルモン療法、放射線療法などがある。唐澤先生は、「自己判断で受診をやめることはしないで」と注意を呼びかける。再発しないため、あるいはがんにならないためにはどうすればいいのか。

特別何かをしているわけではない

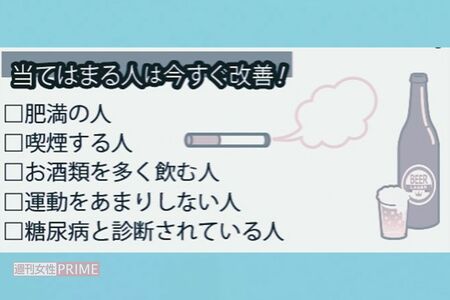

「日本人ががんになるのは普通です。がんに限らず病気にならないためには、健康的な生活をすることが肝心」だという。具体的には、肥満を避ける、アルコールは控えめに、喫煙はしない、適度な運動をするといったことだ。

「大豆、イソフラボン、乳製品の摂取は乳がんの発症リスクをわずかに低下させますが、取り立てて大量に摂取する必要はありません。私も特別何かをしているわけではなく、バランスの良い食事を心がけています」

現在、唐澤先生は飲み薬のホルモン療法を1日1回内服で行いながら、これまでと変わらず普通に仕事を続けているそう。病気に対する正しい知識を持ち、健康的な生活を送るよう意識すれば、乳がんに限らず心身を守ることができそうだ。

糖尿病の人は要注意! 乳がんリスク上昇の可能性

糖尿病の人は、糖尿病ではない人と比べ、約1.2~1.3倍の乳がん発症率とされている。糖尿病の人の乳がん発症リスクが高いことはほぼ確実なので、ジュース類や菓子パン、ファストフードなど糖質の高い食品の、過度な摂取は控えよう

取材・文/江頭紀子

唐澤久美子先生 河北総合病院放射線腫瘍科 部長。放射線治療専門医、がん治療認定医、乳癌学会乳腺専門医、食道学会終身認定医。専門分野は、がん放射線療法、粒子線治療(特に乳がんなど)。