最高気温30℃以上の真夏日が続き、早くも夏バテぎみ……。ニュースや天気予報で毎日のように呼びかけられるのが、「熱中症」への注意喚起だ。

猛暑日続きで熱中症のリスク増

「総務省消防庁の発表によると、昨年の5月から9月に熱中症で救急搬送された人は、9万人を超えていました。これは、平成20年の調査開始以降、最も多い搬送人数で、今年の夏も厳しい暑さが予想されているため、例年以上に注意が必要です」

と話すのは、熱中症対策に詳しい、医師の谷口英喜先生。

「熱中症とは、高温多湿な環境下で発汗による体温調節などがうまくできなくなり体内に熱がこもった状態のこと。通常、人間の身体は汗による放熱と皮膚からの放熱によって、体温が上がりすぎないように調整しています。つまり、暑い環境にいるときや運動をしているときには発汗で、それ以外のときには皮膚の血管を広げて血流を増やすことで体温を放散しているのです」(谷口先生、以下同)

だが、夏の強い日差しと蒸し暑さにより、大量の汗をかき身体の水分が足りていない“脱水症”を引き起こしている状態になると、汗をかくことができず、皮膚に十分な血流を送り込むこともできなくなる。

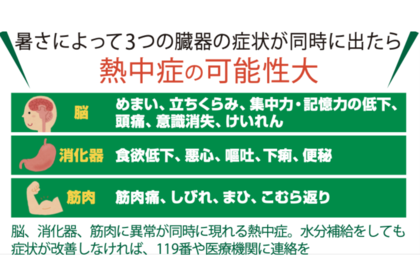

「すると、体内に熱がこもった高体温症状になります。この一連の状態が熱中症なのです。熱中症になると、脳と消化器、筋肉に同時に異常が現れます。これら3つの臓器は、80~90%が水分でできているため症状が出やすく、身体が警鐘を鳴らしている状態なのです」

具体的には、脳に負荷がかかることで立ちくらみがし、嘔吐や下痢といった消化器の異常が出て、筋肉にも影響が及び、しびれが起きるといった症状が同時に現れるのだ。

「また、体温が42℃を超えるような重度の熱中症になると、細胞内のタンパク質に影響が出て、臓器や神経系に障害を引き起こすことがあり、腎機能の低下などさまざまな後遺症が残ることもあります。熱中症を一時的な体調不良と侮ってはいけません」

毎日の入浴や軽い運動も対策に

では、そんな熱中症を予防するにはどうしたら良いのか。

「気温と湿度を常に意識して、暑くてムシムシとした環境を避けることが大切。湿度が高いと汗が蒸発しにくく、体温がこもりやすくなるためです。梅雨明け後の7月は湿度が高い日も多く、また身体が暑さにも慣れていないため、特に意識して蒸し暑い場所から逃げるのが大切になります。適切にクーラーを使用する、屋外での作業はなるべく避けるなどして対策をしましょう」

そして、熱中症の原因ともいえる脱水症を未然に防ぐことが大事だ。

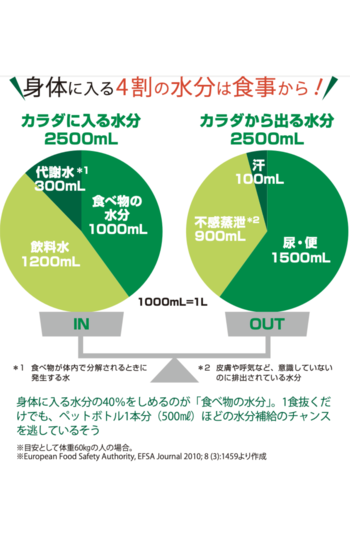

「当たり前だと思うかもしれませんが、水分補給がとても重要。身体に入る水分のおよそ半分は飲み物からですが、一度に大量に飲んでも、尿として体外に排出されてしまうだけなので、コップ1杯200mlを1日8回程度、こまめに分けて飲むのが、上手な水分補給法になります」

1日の流れで想定すると、起床時、朝食時、10時ごろ、昼食時、15時ごろ、夕食時、入浴の前後、就寝時の計8回はマストでコップ1杯分の水を飲むことが対策になる。

「ほかにも、暑熱順化といって暑さに向けて身体を順応させていくトレーニングをすることも対策になります。1つ目は軽い運動。ウォーキングやジョギング、サイクリングといった簡単な運動を1日30分ほど、やや汗ばむ程度まで行うと発汗機能や血液循環が促され、きちんと汗をかいて熱を放出できる身体づくりに役立ちます。もちろん、日中の気温が高い時間は避け、朝晩の涼しい時間帯に水分を補給しながら行ってください」

2つ目は、ぬるめのお湯にゆっくりつかって汗をかくこと。

「38〜40℃のぬるめのお湯に10〜20分間、半身浴を行うことで無理なく発汗が促され、汗腺の機能が整えられます。シャワーだけで済ませず、できるだけ毎日湯船につかるのが理想ですね」

飲み物だけじゃNG!食事からも水分補給

前述の対策に加え、谷口先生が特に重要と話すのが、日々の食事からきちんと栄養と水分を補給すること。

「夏は食欲が減退しやすく、つい小食になりがちな人もいるかと思いますが、これが大きな罠。実は、体内に入る水分の40%は食事から摂取しているのです。例えば、スープ、サラダ、ヨーグルト、カレーといった昼食を想定すると、全体で815mlもの水分がとれます」

しかも、食事からとった水分は吸収に時間がかかるため、体内に長時間とどまり脱水症を防ぐポイントになる。

「1日に摂取する食事に含まれる水分量は約1500mlといわれており、単純計算すると1食あたり500ml。つまり、食事を1食抜くとペットボトル1本分の水分が不足している状態になるのです。1日3食正しく食事をとることは、熱中症対策の基礎ということになります」

食事でより効率的に水分を摂取するには、水分を多く含む夏野菜や果物をとるのがよいそう。

「特に熱中症対策としておすすめなのが、水分を豊富に含み、栄養価が高いキウイフルーツです。キウイフルーツは、熱中症対策としてとりたい栄養素の代表格であるビタミンCの含有量がとても多いのが特徴。また、夏は汗とともにカリウム、マグネシウム、カルシウムなどのミネラルが体内から失われ、ミネラルの不足は熱中症の症状が出やすくなる原因にもなります。キウイフルーツはこうした汗とともに体外に流れ出すミネラルを補給するのにもとても役立つのです」

そのほか、疲労回復に不可欠で熱中症対策にも有効なビタミンB群8種のうち、キウイフルーツはビタミンB1、B2、B6、ナイアシン、パントテン酸、葉酸の6種を含んでいるそう。

「さらに、ビタミンCを摂取することで身体の暑さへの順応が早くなることも最新の研究で明らかになっています。値段も手頃で、半分にカットすればすぐに食べられるなど利点も多いので、毎日の食事に取り入れるのがおすすめですね」

また、夜間のトイレが気になる人は、寝る前の水分補給の代わりに食べるのがいいそう。

「キウイフルーツは血糖値の上昇を緩やかにするため、糖尿病やそれに伴う頻尿の症状を緩和する効果が。寝ている間にも汗をかくため就寝前に水を飲んでほしいですが、夜トイレが近くなることが気になる人は、就寝前のコップ1杯の水の代わりにキウイフルーツを食べることもひとつの選択肢になります」

今年の夏はキウイフルーツを食べて、熱中症をしっかり予防したい。

手軽に水分と栄養をチャージ!キウイの簡単ドリンクレシピ

ミキサー不要で手軽に作れる 手もみキウイスムージー

材料(3人分)

グリーンキウイ:4個

塩:ひとつまみ

水:400ml

作り方

1. キウイは皮をむき、1cm幅の輪切りにする。

2. 材料をすべて厚手のビニール袋に入れて、手でもむようにつぶす。

3. 冷蔵庫でよく冷やしてから、グラスに注ぐ。

MEMO

糖、カリウム、マグネシウム、カルシウムをバランスよく含むキウイに、塩(ナトリウム)を加えることで、熱中症対策に必須の栄養素5つをすべてとれる!

キウイビネガーを炭酸水で割ってしゅわっと爽快! 塩はちみつキウイビネガーソーダ

材料(作りやすい分量)

キウイフルーツ:計4個(グリーンキウイ、 ゴールドキウイ各2個、 または1種を4個でも可)

りんご酢:200ml

はちみつ:200g

海塩:ふたつまみ

炭酸水(無糖):150ml(1杯分)

作り方

1. キウイは皮をむき、ひと口大にカットする。

2. 保存瓶に、塩、はちみつ、りんご酢を加えてしっかり混ぜ、キウイを入れ冷蔵庫で保存する。時々、はちみつが溶けるように全体をゆすって混ぜる。キウイを入れてから2~3時間でキウイビネガーができる。

3. 2のキウイビネガー大さじ2~3杯と氷をグラスに入れ、炭酸水を入れる。

“食べる水分補給”で暑さ対策 キウイの軽食メニュー

甘じょっぱいキウイが酢飯に合う キウイのポキボウル

材料(2人分)

グリーンキウイ:2個

大葉:4~5枚

酢飯:300g

しらす(釜揚げ):大さじ2

温泉卵(市販): 2個

ミョウガ(せん切り):少々

しょうゆ、みりん:各大さじ2

ひねりごま(白いりごまを指先でひねってつぶす):少々

作り方

1. しょうゆとみりんを耐熱容器に入れてふんわりとラップをし、電子レンジ(600W)で2分加熱し、ラップを取り冷ます。

2. キウイは7~8mm幅のいちょう切りにし、大葉はみじん切りにする。

3. 冷ました1に2を入れてあえる。

4. 器に酢飯、温泉卵、しらす、ミョウガ、3をのせ、ひねりごまをちらす。

さわやかな風味で夏にぴったり 塩キウイピクルス

材料(2人分)

キウイフルーツ:計2個(グリーンキウイ、 ゴールド キウイ各1個、 または1種を2個でも可)

A

りんご酢:50ml

水:100ml

オリーブ油:大さじ1

塩:ひとつまみ

粗びき黒こしょう(あれば):小さじ1/2

ローリエ(あれば):1枚

鷹の爪(あれば):1本

作り方

1. キウイは縦8等分のくし形切りにし、煮沸消毒した保存容器に入れる。

2. Aを鍋に入れ、沸騰したら火を止める。冷めたら1に注ぎ入れ2時間以上漬ける。鍋はお酢で傷みにくいホーローやステンレスの鍋を使用するのがおすすめ。

MEMO

作り置きして小腹がすいたときにつまめば、こまめな栄養&水分補給にお役立ち。キウイとお酢には食欲増進効果もあるので、暑い時季の副菜にぜひ

ふんわり軽やかな食感で朝ごはんにも マシュマロ塩キウイムース

材料(2人分)

キウイフルーツ:計2個(グリーンキウイ、 ゴールドキウイ各1個、または1種を2個でも可)

牛乳:150ml

マシュマロ:60g

塩:少々

ミント(お好みで):適量

作り方

1. キウイは5mm幅の輪切りにした後、好きな形にカットする。キッチンペーパーで挟んで水けをとり、透明なグラスの側面にはる。残りは刻む。

2. 鍋にマシュマロと牛乳、塩を入れ、中火で加熱し、泡立て器で混ぜながらマシュマロを溶かす。マシュマロが半分ほど溶けたら火から離し、余熱ですべて溶かす。マシュマロは加熱しすぎると固まりにくくなるので、注意する。

3. 1のグラスに2を等分に注ぎ入れ、粗熱がとれたら冷蔵庫で冷やし固める。

4. 3に刻んだキウイをのせ、ミントをのせる。

MEMO

キウイにはタンパク質の吸収率を上げる作用があるので、牛乳の栄養素も余すところなくとれる

教えてくれたのは

谷口英喜先生 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科教授を経て、現職の済生会横浜市東部病院患者支援センター長兼栄養部部長に就任。神奈川県立がんセンター麻酔科にて非常勤医師も務める。メディア出演や執筆活動など、幅広く活躍。