暑さが続く夏。「なんとなくだるい」「食欲がない」「朝から胃が重い」…そんな“夏の不調”を感じてはいないだろうか。

多くの人が「夏バテ」によるだるさや食欲不振に悩まされているが、その不調、実は「胃」が原因かもしれない。近年の調査では、夏の体調不良と胃の関係性が明らかになってきており、「夏バテ」の原因は「胃バテ」だともいえる。その実態と対策法について、胃のスペシャリストである川西市立総合医療センター総長の三輪洋人医師に話を聞いた。少しでも夏バテや胃の不快感を感じている人は、ぜひ本記事を読んで対策を。

夏バテとは「胃バテ」のことだった!?

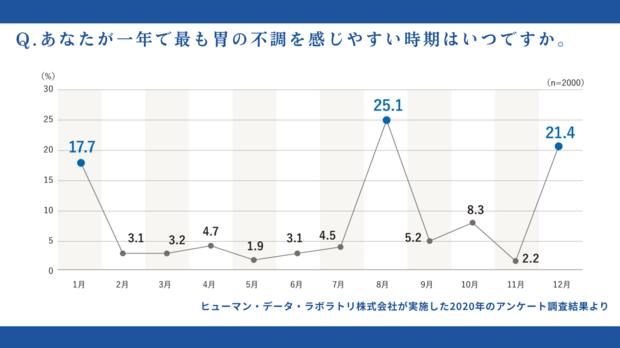

ある調査で、1年で最も胃の不調を感じやすい月を尋ねたところ、「8月」が25.1%と突出してトップであった。近年の夏は日本各地で35℃を超える猛暑日が当たり前になってきており、「命に関わる暑さ」と注意喚起が出ることも珍しくない。一年で最も厳しい季節が夏だと言っても過言ではないだろう。

「胃は『おしゃべりな臓器』です。胃の不快な症状は、食習慣の乱れや睡眠の質、ストレスの有無など、私たちの心とからだの健康状態を真っ先に教えてくれます。夏に胃の不調が多くなるのも、身体が悲鳴を上げている『サイン』なのでしょう」(三輪先生、以下同)

そんな厳しい夏に起こる体調不良、いわゆる「夏バテ」の主な症状には、倦怠感、食欲不振、下痢、頭痛などが挙げられている。別の調査で、夏場の暑さによる胃腸の不調を感じたことがある人に具体的な症状を聞いたところ、最も多かったのが「食欲不振」(全体の59.7%)であり、夏バテの代表的な症状は胃にリンクしていることがわかる。夏バテは「胃バテ」が大きく影響していると言えるのだ。

「胃の不調」はもはや”新・国民病”!? 生理痛や花粉症並の影響も

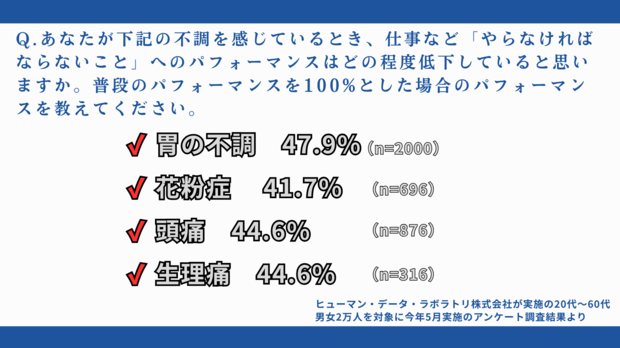

その「胃の不調」は、単なる不快感にとどまらない。ヒューマン・データ・ラボラトリ株式会社が20〜60代の男女2万人を対象に実施した調査によると、慢性的な胃の不調を抱える人は、仕事のパフォーマンスが通常時と比べて半分以下の47.9%にまで低下することが明らかになった。

これは、花粉症(41.7%)や頭痛(44.6%)、生理痛(44.6%)といった他の不調と同程度で、日常生活に大きな支障をきたすレベルである。もはや「胃バテ」は個人の問題だけでなく、社会全体にも影響を及ぼす「国民病」ともいえる状況なのだ。

知らないうちに進行しているかも…「胃バテ」セルフチェックシート

下記のチェックリストを見て、1つ以上の項目があてはまれば、「胃バテ」のリスクが高いという。

⬜︎ 朝から胃が重く、空腹にならない

⬜︎ 胸やけ、げっぷがよくでる

⬜︎ 食後のおなかのはり(膨満感)

⬜︎ すぐにお腹がいっぱいになる(満腹感)

⬜︎ 胃がキリキリと痛む

⬜︎ 吐き気がする

「『胃バテ』は食欲不振や胃のもたれなど、あきらかに胃の不調を感じることがほとんどですが、知らず知らず進行していることもあります」と三輪先生。

冷たいものばかりを飲み食いしたり、毎日アルコールを大量に飲んだりしていると、秋冬まで続くような慢性的な胃の不調に苦しむこともあるという。

「胃バテ対策を始めることで、夏バテだけではなく、この先の季節にも耐えられる体に整えることができます」(同)

夏に「胃バテ」を引き起こすのはどうして?

では、なぜ夏に「胃バテ」は起こりやすいのだろうか。三輪先生は、主な原因として3つの要因を指摘している。

(1)冷たい飲食物のとりすぎによる「胃腸の冷え」

暑くて食欲がないとついつい冷たい飲み物や食べ物を摂りすぎてしまいがちだが、これが胃腸を直接冷やし、消化機能の低下を招く一因となるという。

(2)”寒暖差”による「自律神経の乱れ」

夏は、暑い屋外と冷房の効いた室内を頻繁に行き来するため、その”寒暖差”が身体に負担をかけるという。また、高温多湿な環境で、寝苦しい夜が続くと睡眠不足やストレスが増大し、自律神経のバランスが乱れやすくなる。

「胃の運動は自律神経によってコントロールされているため、その乱れは胃の機能低下に直結します」(同)

エアコンを使いつつ、外との寒暖差を避けることは難しい。これが夏の胃バテが厄介な原因のひとつだろう。

(3)血液中のナトリウム不足

夏場は大量に汗をかくことで、体内の水分と共にナトリウムも失われる。そこに水やお茶などの水分だけを大量に補給すると、血液中のナトリウム濃度が薄まってしまう。これにより、だるさや食欲不振、胃の不調といった症状が引き起こされることがある。

「塩分の摂りすぎを気にされる方も多いのですが、汗をかきすぎた時にはただの水やお茶ではなく、スポーツドリンクなどを選ぶことも大事です」(同)

これらの要因が複合的に絡み合うことで、夏特有の「胃バテ」が引き起こされるのである。

女性の方がなりやすい! 特に40代以降は要注意

三輪先生によると、「胃バテ」には性別や年齢によるなりやすさの傾向もあるという。

「女性は、男性に比べて筋肉量が少なく体が冷えやすいため、自律神経が乱れやすい傾向にあります。冷えは自律神経の乱れを誘発し、結果として胃バテにつながりやすくなります」(同)

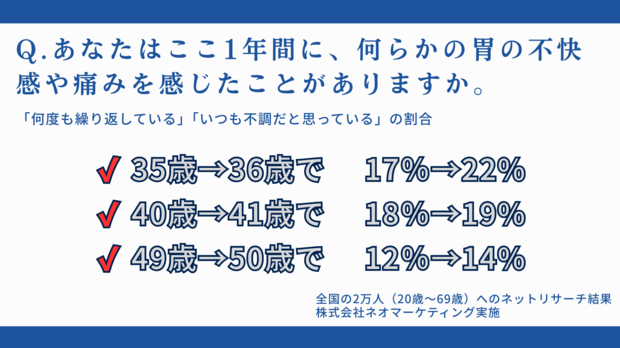

また、40代以降も注意が必要な年代だ。「加齢と共に自律神経の働きは自然と衰えていくため、若い頃と比べて胃もたれなどを起こすようになったら、胃バテに注意が必要です」と三輪先生は語る。

リサーチ会社の調査でも、慢性的な胃の不調を感じる人の割合は、36歳、41歳、50歳といったタイミングで急増する傾向がみられた。若い頃は平気だった生活習慣が、知らず知らずのうちに胃に負担をかけている可能性がある。

胃バテを解消するには手軽な“胃活”から

では、つらい「胃バテ」を乗り切るためには、どのような対策が有効なのだろうか。

胃バテを解消するための食習慣には「冷たいものや脂っぽいものをひかえる」「よく噛んで食べる」「食後30分は横にならない」といった対策があるようだが、三輪先生は、特に「朝食に胃の負担をかけない食事をとること」の重要性を強調する。

「朝起きて食事をすることは、1日の生活リズムを整えるうえで極めて重要です。朝食を抜くと、自律神経が乱れることで、胃の不調につながります。シリアルでも果物でもいいので、何か口にすることが大切です」

特におすすめなのが、胃に負担をかけにくいヨーグルトだという。

「ヨーグルトは、夏の暑い時期でも食べることができ、タンパク質が豊富で栄養面でも消化の面でも優秀な食材です。また、特定の乳酸菌は胃の不調を改善することもわかっています」(同)

カロリーが低く、朝食やおやつなど場面を選ばないヨーグルトは、毎日継続して食べることで特に効果が期待できるという。

前述の調査では、慢性的な胃の不調を抱える人の4人に1人が朝食を食べていない実態も明らかになっており、胃バテと「朝食抜き」には相関があるといっても過言ではないだろう。また、「胃バテ」対策には、鼻から息を吸って口から吐く「深呼吸」や、普段の睡眠時の姿勢も効果があるという。

逆流性食道炎がある場合は、左を下に。逆流のない胃もたれの場合は、胃の出口である右を下にすると消化が促進されるという。どちらもある場合は上向きで寝るが、その際に枕などで上半身を高くし、15〜20cmほどの高さにすると理想だという。

胃の不調対策にも「ヨーグルト」が上位に

慢性的な胃の不調を感じている人が、実際に効果を実感した対処法を調査したところ、1位は「胃薬を飲む」(34.7%)、2位は「横になって休む」(20.2%)であった。そして注目すべきは、3位に「ヨーグルトを食べる・飲む」(17.1%)が入ったことだ。

胃の不調への対処として、胃薬に頼りたくないと考える人も少なくない。調査では、胃薬を使用しない理由として「薬にお金をかけたくない」「薬に頼りたくない」「効果を感じられない」といった意見が上位に挙がり、特に40代以降でその傾向がみられた。

「慢性的な胃の不調は、病院にかかって治療を受けることも大切ですが、日々のセルフケアや食習慣がとても有効です」(同)

胃薬は症状緩和に有効な場合も多いが、頼りすぎたくないと感じる人にとって、ヨーグルトを食生活に取り入れることは、胃をいたわるための手軽で有力な選択肢となる。

厳しい夏を元気に乗り越えるために、まずは自身の「胃」に意識を向けてみてはどうだろうか。日々の食生活にヨーグルトのような手軽なケアを取り入れることが、つらい「胃バテ」を乗り切る第一歩になるはずだ。

お話を聞いたのは

三輪 洋人(みわ ひろと)医師 川⻄市立総合医療センター総⻑

1982年鹿児島大学を卒業後、順天堂大学消化器内科で23年間にわたり診療・研究に従事、米国ミシガン大学内科へも留学。2004年には兵庫医科大学消化器内科主任教授に就任、2014年同大学病院副病院⻑、2016年からは同大学理事、副学⻑を務め2022年3月退職。同年9月より現職。専門は胃腸を中心とした消化器内科学。2022年9月からはYouTube「Dr.三輪洋人の健康チャンネル」を開設。幅広い世代に健康情報を発信している。2025年7月14日「胃の不調の原因と対策 胃活の教科書」(毎日新聞出版)を好評発売中。