夫の収入や遺族年金があれば老後も安心─。そんな時代はもう終わりかもしれない。女性の平均寿命は90歳。いざというとき頼れるのは「自分名義のお金」だ。でもいくらあれば足りる? どう貯める? 制度の変化と物価上昇に備え、妻自身が経済的な主導権を持つために、いま必要な備えをレクチャー。

“貧乏転落”しないためには

「住宅費や教育費の高騰、給与がそれ以上に上がるとは考えにくい。これからの時代、子どもたちも自分の人生を生きることで手いっぱい。老後のお金は自分でなんとかする必要があります」

こう語るのは、ファイナンシャル・プランナーで社会保険労務士の井戸美枝さん。2023年の日本人の平均寿命は男性が81.09歳で、女性が87.14歳(厚生労働省より)。

女性のほうが長生きし、男性より多くの老後資金が必要になる。そのため、夫に頼らず妻が自分のお金を持っておくべきことを強調する。

「平均寿命と夫婦の年齢差から見ると、女性の“おひとりさま”期間は8年ほどの可能性が。この状況を十分に認識していないのが現状です。『夫にはそれなりの収入があって、貯蓄もあるから大丈夫』といった人もいるかもしれません。

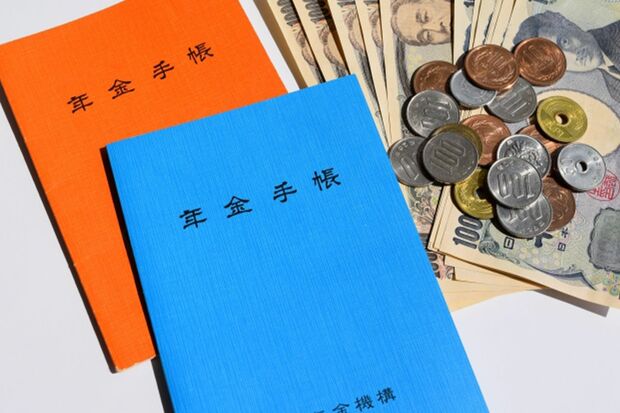

ですが、使用している口座が夫の名義なら、口座のお金は夫のもの。法律上、妻名義の口座がない、あるいはそこに残高がなければ、妻はお金を持っていないことになります。夫が亡くなった場合、何もなければ“貧乏転落”となってしまいます」(井戸さん、以下同)

夫が先に亡くなってしまった場合、「遺族年金があるから大丈夫」と、いえない場合も。

「遺族厚生年金についての改正で、18歳未満の子どものいない40歳未満の配偶者への支給の見直しがありました(2024年度末時点で平成元年生まれ以降、36歳以下が対象)。遺族厚生年金が無期限で支給されましたが、これが5年間の有期給付に。

例えば、妻が30歳のときに夫が亡くなったとすると、30〜34歳の5年間と65歳以降に支給され、35〜64歳の30年間は支給がなくなります。働いていないと厳しいのは間違いありません」

井戸さんは「年金・仕事・投資」という3本柱で、少額でも長期でお金が入ってくるようにすることがポイントだと解説する。

“私たちが高齢になるころには年金をもらえないから保険料を払ってもムダだ”“日本の年金は破綻する”などといった話も出るが、必ず年金はもらえると断言する。

「将来にわたって年金制度を維持するため、5年ごとに検証が行われ、必要に応じて見直しをする決まりになっています。2025年に行われた最新の財政検証で、年金財政はいい状態だと公表されました。100年先の年金のために積み立てているお金の運用も順調です。少子高齢化という課題はありつつも、年金は万全です」

年金を増やすために、働く期間をできるだけ長くすることを考えたい。

「今は、社員を65歳まで雇用する義務が企業側にあり、70歳までが努力義務となっています。60代になると雇用の条件が変わってお給料が下がってしまうかもしれませんが、それでも、厚生年金に加入して働き続ければ、受給する年金額を増やすことができます。雇ってもらえるなら70歳まで働くに越したことはありません」

働くことはネガティブな面ばかりではない

収入がある間は年金繰り下げも選択できるので、先々に受け取る年金をさらに増やせる好循環となる。

「働いて得られるのはお金だけではありません。自由を手に入れられること、自信がつくことが最も大きい。老後も、少し働けばOK。働くことはネガティブな面ばかりではなく、人とのつながりや生きがいにもなり得ます」

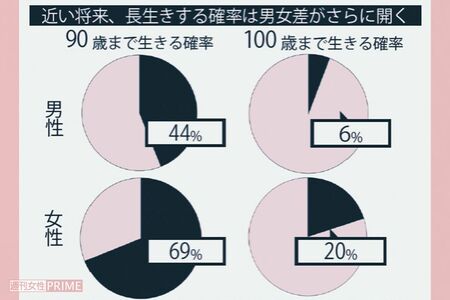

今の30代女性のうち、5人に1人は100歳まで長生きする。女性は老後に1人で生きていく時間がかなり長くなることを考えておきたい厚生労働省「完全生命表」「簡易生命表」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」より試算

働くことを考えたとき、“年収の壁”で損しないか気にする人もいる。しかし井戸さんは躊躇せず働いてほしいと考えている。例えば“106万円の壁”の撤廃についても、井戸さんはいい傾向だという。

段階的に適用が拡大され、2027年には、この年収要件が撤廃される見込み。週20時間以上働く人は、年収にかかわらず社会保険に加入することになる。

「企業(従業員51人以上)で働く人は同じように社会保険に入れるようにしましょう、ということなので、いい変化だと思います。社会保険料の負担が増えるといっても、収入が増えると手取りのほうが大きくなります。働ける人は、壁の存在など気にせずに、どんどん働いて収入を増やしましょう。

社会保険に加入することで、将来受け取れる年金額が増えたり、傷病手当金などの保障も受けられます。“壁”を気にしてシフトを減らすより、社会保険に加入して将来に備えるほうがお得。目先の収入だけでなく、将来の安心も含めて考えて」

中高年女性からは“年金3号”についても関心が高い。正式には『国民年金の第3号被保険者』といい、会社員らに扶養される配偶者が年金保険料を納める必要がなく基礎年金を受け取れる“専業主婦優遇”制度だ。

「時代がどれだけ変わっても、家庭ごとにさまざまな個別の事情がある以上、年金3号の制度をなくすことはできないと考えています。ただ、お金にまつわる常識は目まぐるしく変わっていきます。さまざまな制度にアンテナを張っておくことが大切です」

年金や仕事での収入のほかに、iDeCoやNISAなどの制度も活用して、お金を運用することも考慮したい。

「余剰資金をNISAで投資すれば運用益にかかる税金もなく、iDeCoならさらに所得控除を受けながら老後資金を積み立てられます。老後資金づくりという目的なら、NISAよりもまずiDeCoをおすすめします」

60歳まで引き出せない制約はあるが、「老後に備える」という目的には、むしろこの制約がメリットになる。“老後資金2000万円問題”が話題となったが、意外と少ない金額でもよさそう。

65歳以降にかかる医療費の平均は約250万円

「貯めておきたいのは、主に医療費と介護費です。65歳以降にかかる医療費の平均は約250万円といわれています。もちろん、どんな病気になるか、介護の期間がどれほど長くなるのかなど、個別の事情によって必要な費用は変わってきますが、それでも平均額は一つの目安になるでしょう。

一方の介護費はもっと高額で、一時金+約5年間分の合計は、平均約580万円。合わせると約830万円が、老後の医療・介護のために準備しておきたいお金ということになります。少し余裕をみて1000万円を目安に貯めることができればそれほど心配ありません。大切なのは、先にお伝えした『年金・仕事・投資』という3本柱で、ちびちび、長くお金が入ってくるような仕組みをつくることです」

まず夫婦で将来のお金について話すことが大切。

「お金の話は夫婦間でも話しにくいことが多いかもしれません。ですが、『将来の安心のため』という共通の目標があれば、自然と会話が生まれるはず。公的年金にしても、ご夫婦で話をして、妻の国民年金だけ70歳まで繰り下げるなど、話し合ってみては」

もし片方が先に亡くなったら、というのは決して縁起の悪い話ではなく、お互いを大切に思うからこその準備。

「今できることから始めて、少しずつ将来への備えを整えていけば、きっと不安から解放されるはずです」

『知らないと増えない、もらえない 妻のお金 新ルール』(KADOKAWA)

井戸美枝さん ファイナンシャル・プランナー。CFP認定者、社会保険労務士、経済エッセイスト。国民年金基金連合会理事。講演や執筆、メディア出演などを通じて、年金・税金・社会保障など身近なお金の問題について解説している