忙しさで毎日の食事をケアしている時間がない、そして食品全体を襲う物価高…、「食で健康」というのがますます大変な時代、私たちはどうしたらいいのでしょうか。どうやら、その鍵はフルーツにあるようなのです。

リボーンステージで人々の栄養と健康を語る

4月にスタートし、好評を博している『EXPO2025 大阪・関西万博』。7月には一般来場者数が1000万人を突破し、10月の閉幕に向けて会場の熱気はますます高まっています。夏休み中ということもあり、家族で万博を楽しむ様子も多く見られました。各国のパビリオンは、その国を想起させる建築物になっており、会場内を歩くだけでも世界旅行気分が味わえます。

8月5日には、万博会場内『大阪ヘルスケアパビリオン』で一般財団法人 日本栄養実践科学戦略機構(以下、栄養戦略機構)と、ゼスプリ インターナショナル ジャパン株式会社(以下、ゼスプリ)のトークセッションが行われました。ここでは同イベントの模様をレポートします。

日本人の約3人に1人がやせ型か肥満体型 見過ごせない“栄養不良”の現実

当日は多くの来場者が屋外ステージに集まり、食と健康に対する関心の高さがうかがえました。イベントのスタートとともに、ゼスプリの公式キャラクター『キウイブラザーズ』と一緒に登場したのは、栄養戦略機構代表理事の中村丁次先生と、ゼスプリ アジアパシフィックマーケティング本部長の猪股可奈子さん。「日本人の3人に1人が栄養不良! 解決の決め手とは?」をテーマに、トークセッションがはじまりました。

まずは、日本人の食生活が抱える課題について、中村先生にお話いただきます。

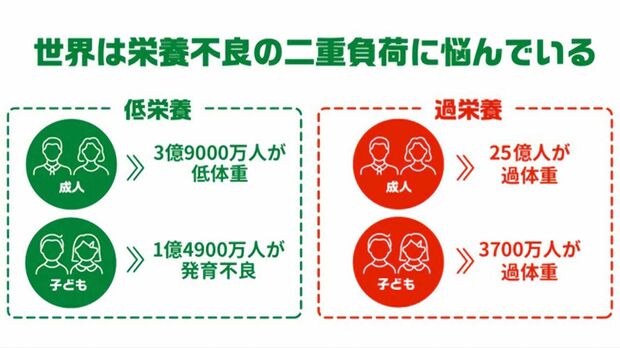

「栄養不良と聞くと、栄養素の摂取が不足している『低栄養』をイメージするかもしれませんが、過剰に摂取する『過栄養』も栄養不良に含まれます。世界的に見ると“長寿で健康な日本”でも、栄養不良の問題は深刻。適正体重を測るBMIという指標を用いた調査では、日本人の約3人に1人がやせ型か肥満体型に分類されるという結果も出ているんです」

とくに、現代の日本では「若い女性と高齢者のやせ」と「中高年の肥満(メタボリックシンドローム)」という両極の問題が発生している、と中村先生。

やせている女性の出産は、子どもの将来にもリスクが!?

「若年女性の低栄養は貧血や月経困難、摂食障害などに加えて、年齢を重ねると骨粗鬆症や糖尿病の発症との関連性が指摘されています。また、やせている女性が妊娠すると赤ちゃんが低体重で生まれる危険性があり、その子が大人になったときに高血圧、糖尿病、心臓病を発症しやすくなると言われています。高齢者の栄養が不足すると心身の『フレイル(虚弱状態)』に陥る可能性が高まり、要介護につながるケースもありますね」

高齢者は、加齢で口の機能が衰えると食欲が低下。食生活が食べやすいものに偏ったり、食べる回数が減ってしまったりして、体づくりに必要なタンパク質やビタミン、ミネラルが不足してしまうそうです。

一方で中高年に多い過栄養は、食べ過ぎや偏った食生活が肥満や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病のリスクを上げます。こうした栄養不良の背景には、年齢や性別による意識のズレも関わっているそうです。

「世界的にも同じ傾向がありますが、日本の若い女性には『やせているほうが美しい』という価値観の広がりが、低栄養を招いています。また、高齢者は中高年時代に受けた健康診断やメディアで得た知識がアップデートされず、年齢を重ねたあとも“食事制限”を続けるため必要な栄養素が摂れていない状態です。栄養不良は健康を脅かす最大のリスク。誰もが健康で、SDGs(持続可能な開発目標)の『誰一人取り残さない』世界を目指すには、栄養バランスのとれた食事がとても重要と言えます」

日本人の90%が実践できない「栄養バランスのとれた食事」の難しさ

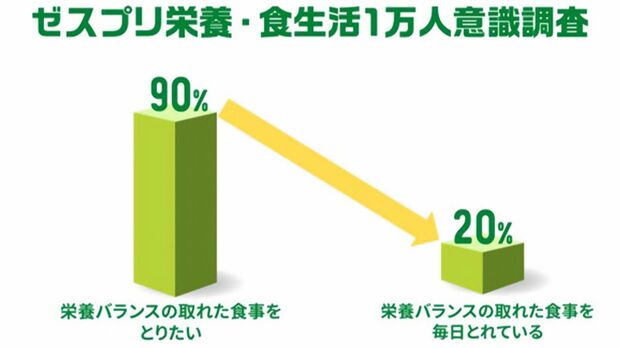

栄養不良の解決に向けて、ゼスプリが立ち上げたのが「ゼスプリ栄養改革プロジェクト」。同プロジェクトでは、全国1万人を対象に「ゼスプリ栄養・食生活1万人意識調査」を2024年6月に実施しました。ゼスプリの猪股さんは、この調査結果をもとに次のように分析します。

「調査では、90%以上の人が『栄養バランスのとれた食事をとりたい』と答えたにもかかわらず、実際にできている人は約20%にとどまりました。実践が難しい最大の理由は『毎日の忙しさ』。次いで『一人で食べる食事(個食)が招く食生活の偏り』、『食品価格の高騰』と『栄養知識の不足』による影響を受けていることが明らかになっています」

日本では“栄養バランスの良い食事=一汁三菜”というイメージが定着しています。それゆえ「一度に何品も調理しなければならない」「仕事や育児に忙しくて作る余裕がない」など、心理的なハードルを感じて「食事の栄養バランスが整わない」と感じやすい傾向にあるようです。

また、日本人が考える「果物の栄養」に抱くイメージも栄養不良の一因になっている、と猪股さん。

「果物は、調理の手間がなく、ビタミンやミネラル、食物繊維などの栄養が手軽に摂れる食材です。ある調査では、フランス・ドイツでは約70%の人が『日常の食事に果物を加えると栄養バランスが良くなる』と考えているのに対し、日本ではわずか20%ほど。ヨーロッパと日本とでは、果物のイメージが大きく異なっているのがわかります」

日本における果物は、デザートや特別なときに食べるものというイメージが根強く、栄養源として認識されにくい状況にあるそうです。

「他国の果物消費状況や関連データを調べると、日本の果物摂取量は160カ国中152位。日本では、ギリシャのおよそ4分の1程度しか果物が食べられていませんでした。今後も当社は日本に住む人々に、果物の栄養をより身近に感じてもらえるような取り組みを進めていきます」

ゼスプリは、2017年から日本栄養士会が主催する「栄養の日・栄養週間」に協賛し、8年間で約160万人の生活者に向けた食事栄養指導やキウイフルーツの提供を行ってきました。

2025年は栄養戦略機構とともに「栄養の力でつながるプロジェクト」として、全国約2,100カ所で約20万人の生活者に向けて、管理栄養士・栄養士による栄養指導の実施を予定。猪股さんは「これからも果物の魅力発信に注力していく」と意気込みを語りました。

ヒントは「小学生の給食」! 日々の栄養バランスをどう整える?

では、栄養バランスのとれた食事とは具体的にどのようなメニューを指すのでしょうか。前出の中村先生は次のように話します。

「私は『どうすれば栄養バランスのよい食事がとれますか?』と尋ねられたら『小学校時代の給食を思い出してください』とお答えしています。主食・主菜・副菜に、果物と乳製品がついている学校給食こそが、栄養バランスの整った食事なのです。さらに、毎食同じ食品を食べていると栄養が偏るので、いろいろな食品を組み合わせて食べるように心がけましょう」

給食をイメージしつつ、多種多様な品目を食べる……頭ではわかっていても、忙しい毎日では難しいのもまた事実。そんなときに活躍するのが“果物”なのです。

「日本人に不足しがちな栄養素のうち、食物繊維とカリウム、そのほかのビタミンやミネラルも果物で補えます。何より、旬の果物を年間通して楽しめる日本は、とても恵まれた食環境にあるのです。食事に季節の果物を添えたり、小腹が空いたときの間食に選ぶと、日常に取り入れやすいですよ」

日本人の栄養不良を解決するカギが果物にあったとは! そして、数ある果物のなかで、ゼスプリの猪股さんがおすすめするのが「キウイフルーツ」です。

「キウイフルーツには10種の栄養素が含まれていて、栄養素充足率(*)は身近な果物のなかでもトップクラス。果肉の色にも特徴があり、ゴールドキウイは1個で1日に必要なビタミンCが摂れて、グリーンキウイには食物繊維が豊富に含まれています」

(*)…「栄養素充足率」とは、同じ量(100g)を食べた時に、ビタミンやミネラル、食物繊維などの17種類の栄養素が基準値に対してどのくらい含まれているかをインデックス化したもの。

イベントでは、司会を務めたアナウンサーでフードコーディネーターの竹下裕里さんおすすめのキウイの食べ方も紹介。皮が薄いゴールドキウイを皮ごとカレーに入れるとコクがでてうまみがアップするそう。皮の栄養も摂れるので一石二鳥のメニューですね。

今日から始める「果物習慣」が未来の健康をつくる

「果物は、栄養バランスや健康にとってとても重要な食品です。しかし、これまでの日本の食習慣では果物が食卓のレパートリーに並びにくいまま。ぜひこの機会に果物を毎日食べる習慣を身につけて、栄養バランスの摂れた食生活を送りましょう」(中村先生)

「私たちは『キウイフルーツという小さな果実の恵みを通して、世界中の人々、コミュニティ、環境の発展に大きく貢献すること』をブランドパーパス(存在意義)に掲げています。日本の栄養不良問題の解決は、当社のブランドパーパスを体現したものであり、単なる広告活動ではありません。私たちの『栄養改革プロジェクト』はまだ始まったばかり。今後もプロジェクトを一緒に進めていくパートナーを広げながら、日本の栄養不良問題の解決に取り組んでいきます」(猪股さん)

毎日の食事に果物を加える――ただそれだけで、栄養不良という課題解決の大きな第一歩になります。ぜひ今日から果物生活をはじめましょう♪