「2005年に約1330万人だった慢性腎臓病の患者数が、2024年に約2000万人に増加。高齢者の3人に1人、75歳以上だと2人に1人が慢性腎臓病になるといわれています」

そう話すのは、腎臓病のリハビリテーションを専門とする医師で、山形県立保健医療大学理事長・学長の上月正博先生。

自覚症状がなく人工透析になる可能性

「腎臓の機能は、全身を巡る血液の廃棄物や余分な水分、塩分などをろ過し、尿として排出すること。ナトリウムやカリウムなどの電解質の濃度を一定にする働きもあります」(上月先生、以下同)

腎機能が低下すると、老廃物や水分などが身体内にたまってしまう。その状態が3か月以上続くと「慢性腎臓病」、数時間から数日で腎機能が低下する場合を「急性腎障害」という。

「ゆっくり進行する慢性腎臓病は、初期段階では、自覚症状がないのが厄介なところ。進行度が上がるにつれ、むくみが出始め、そのまま放っておくと疲労感や吐き気、食欲不振の症状が出て、最悪の場合は人工透析になることもあります。チェックするには、年1回の尿検査と血液検査が不可欠になります。急性腎障害の場合は尿が出なくなったり、急に手足や顔がむくむなどの症状が出ます」

急性腎障害は、治療で腎機能が回復することもあるが、悪化すると慢性腎臓病に移行したり、透析治療が必要になる。

生活習慣病の予防が慢性腎臓病を遠ざける

「尿をつくる腎臓の基本単位であるネフロンの数は、20代を100%とすると、60代では約60%にまで低下します。そこに高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病が重なると、腎臓への負担が大きくなり、慢性腎臓病を併発します」

慢性腎臓病が進行すると、血管の損傷や動脈硬化を招き、脳卒中や心筋梗塞、心不全で最悪の場合、死に至ることも。

「腎臓を守るなら喫煙をやめ、肥満に気をつけて適度な運動をすること。お酒に関しては、適切な量であればストレス解消にもなるのでOK。1日あたり、純アルコール量20gほどを目安に。ビールのロング缶1本、日本酒1合程度です」

高齢者の中には腰痛や膝痛で鎮痛薬を飲む人が多いが、腎機能を低下させることもあり、独断で何日も飲み続けるのは禁物。

「鎮痛剤に含まれるアスピリンなどの成分には、腎臓の血流を促す物質の合成を阻害する作用があります。服用する場合は、かかりつけ医に相談をしましょう」

片頭痛持ちや、生理痛のきつい女性も、鎮痛剤の連続服用には注意が必要だ。

食生活の改善と運動不足の解消がポイント

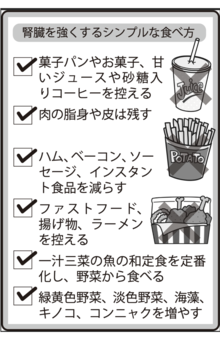

慢性腎臓病の予防に役立つのが、シンプルな基本の食べ方だ。

「腎臓を傷める食べ物が高カロリーで塩分・糖分・脂質・カリウム・リンを含む食品。これらを避けることができれば、慢性腎臓病になるリスクは軽減します」

腎機能の検査をした時点で慢性腎臓病と診断された場合は、腎機能低下の進行度によって分類された6段階のステージに合わせて食事制限をする。

「慢性腎臓病の治療には薬物療法も行われますが、基本となるのは食事療法です。健康な状態から食生活を改善すれば、慢性腎臓病だけでなく、生活習慣病の予防にもなります」

注意すべき食品には次のようなものがある。

「ハム・ソーセージなどの食肉加工食品やかまぼこなどの練り製品は、高血圧を招く塩分やリンが多く含まれているので、控えめにしましょう。菓子パンやお菓子、オレンジジュースなどのジュース類には糖尿病の原因となる糖が多く、腎臓の血管を傷つけやすいため、避けて。肉類には肥満になりやすい脂質が多く含まれています。肉や魚などのタンパク質は、高齢者に必要な栄養素ですが、腎臓病患者にとって、とりすぎは身体への負担が大きいのでほどほどに」

リンは骨の生成に必要な成分で、神経や筋肉を正常に働かせる重要なミネラルだが、とりすぎると骨にあるカルシウムを吸い取り、骨粗しょう症を招く可能性が。

「さらに、リンとカルシウムの結合によって生じた結晶が血管の内壁に沈着すると、血管が硬くなり、動脈硬化が進行します。リンはタンパク質に多く含まれるだけでなく、加工食品にも含まれているため、過剰摂取になりやすく、注意が必要です」

調理のコツは「油を使わないこと」と上月先生。

「揚げ物や炒め物は避け、『蒸す』『煮る』を中心に。煮るとビタミン類が失われるため、蒸すのがおすすめ。塩分の多いしょうゆはやめ、味つけはラー油・酢・刻みニンニク・カレー粉などで応用を」

慢性腎臓病の予防には運動も重要だ。

「これまで、慢性腎臓病の治療は安静第一とされていましたが、近年は運動療法も腎機能の改善に効果的であることがわかってきています。特にやってほしいのが、筋トレよりもランニングやウォーキング。有酸素運動は、腎臓の血管を広げて、ろ過機能を高め、腎臓に悪影響を及ぼす活性酸素を無害化します。目安は1週間に有酸素運動を合計150分。1日約20分〜30分の速足のウォーキングがおすすめです」

市販のサラダドレッシングに注意

腎臓の機能を低下させる原因のひとつである高血圧。カリウムや食物繊維が豊富なサラダは血圧を下げる効果があり、腎臓病予防にもってこい。ただ、サラダにかけるドレッシングには注意が必要。

市販品の多くは、塩分や油分が多め。味つけをしたいときは、酢に塩、香辛料、植物油を加えて、減塩・減油・減糖を意識した手作りドレッシングに。塩は風味豊かなハーブ塩がおすすめ。手作りすると塩分含有量が50~70%と自然に減塩が可能となる。油脂は血管を拡張して血圧を下げる働きのある成分が豊富な、アマニ油やエゴマ油をチョイスして。

1日1杯以上のみそ汁は避けて

みそ汁に含まれる塩分量はおよそ1.2~1.5g程度。これを3食分とってしまうと3.6~4.5gとなり、1日の塩分摂取量の目標値である6gの半分以上をみそ汁だけで超えてしまう事態に。そのため、1回に飲む量を減らしたり、食べ残しをするなどの方法もあるが、1日1杯にとどめるのが賢明。可能であれば、自家製のだしをきかせ薄味にして塩分カットしよう。

腎臓にやさしい食習慣Q&A

腎臓に負担をかけない食事の正解を、上月先生がアンサー。知識を身につけて毎日の食生活から改善!

Q. 外食時のカツ丼と和定食、腎臓をいたわるのはどっち?

A. 「栄養バランスのいい和定食がおすすめ」

「和定食の定番は、ご飯に汁物、タンパク質・脂質のおかずにビタミン・ミネラル・食物繊維などの副菜2品です。一汁三菜は日本の伝統的な食事形式で、どの栄養素も過不足なく摂取できます。一方のカツ丼は、ご飯が多くて味が濃厚。ついご飯を食べすぎてしまいます。味が濃い分、塩分も多く衣も厚いので、脂質のとりすぎに。どうしてもカツ丼が食べたい場合は、薄味で衣を薄くしたものを自分で作るのがベスト」

Q. 食事の順番でおかずよりご飯を先に食べるのはNG?

A. 「副菜の野菜類から食べるのが正解」

「糖質のご飯を先に食べると、血糖値が一気に上がり、高血糖状態が続きます。腎臓の血管はその状態に耐えきれず、損傷し、ろ過機能が低下。結果、腎機能が失われていき、慢性腎臓病が発症しやすくなってしまうんです。さらに血糖値が急激に上がることで、膵臓からインスリンというホルモンが分泌されます。インスリンは、ブドウ糖をエネルギーに変えて身体内で燃やしますが、余ったブドウ糖は脂肪として蓄積され、肥満の原因にもなってしまいます」

Q. 時間がないとき、カップ麺や冷凍ピザでもOK?

A. 「たまに食べるにはいいが、毎日だと問題あり」

「加工食品は高カロリーで、塩分や食品添加物が多く、毎日食べるのはNGですが、たまに食べる分には腎臓への影響も少なく、問題はないでしょう。最近だと高タンパク・低塩分・低糖質のカップ麺や1食でバランスよく栄養を摂取できる“完全メシ”も売られているので、忙しいときにおすすめ。副菜として生野菜や温野菜などのビタミン、ミネラルを一緒にとるとなおいいでしょう」

Q. 果物は皮つき皮むきのどちらで食べるのがいい?

A. 「皮つきで、腎臓病の進行を抑制するポリフェノールを摂取」

「フルーツの皮は食物繊維が豊富で、便通や腸内環境を整える働きがあります。例えば、りんごの皮には腎臓病の進行を抑制するとされる、ポリフェノールが多く含まれています。紫外線や喫煙などにより生成される活性酸素を抑えてくれるほか、血管を広げ、動脈硬化の予防になるとも。目の疲れや視力改善効果が期待できる、アントシアニンも含まれているので、いいことずくめですね」

Q. 野菜多めの食事が腎臓にいいワケは?

A. 「慢性腎臓病の大敵の便秘を解消できるから」

「食べたものは胃腸で消化吸収され、残ったカスが便として排出されますが、便秘になるとカスが有害物質として腸内にとどまります。最近の研究では、慢性腎臓病の患者には便秘の人が多いことがわかっています。お通じをよくするには食物繊維が大切。精製していない穀物や大豆、ゴボウなどを積極的に食べましょう。他にも、キムチに含まれる唐辛子やラー油はお通じをよくするカプサイシンという成分が入っているので、おすすめ」

教えてくれたのは上月正博先生

東北大学名誉教授、山形県立保健医療大学の理事長・学長。夜9時に就寝、2時に起床して仙台から山形までマイカー通勤する生活。医師や一般読者向けの著書多数。世界的に名誉ある「ハンス・セリエメダル」、「日本腎臓財団功労賞」を受賞。

<取材・文/佐久間真弓>