本来であれば、人間を怖がるというクマ。しかし、観光客がエサを与え、写真を撮り、その距離が近すぎる事案も……。クマが人を襲うようになってしまった、その原因と対策は?

本来は肉を食べたり魚を食べたりすることはほとんどない

8月14日、知床半島にそびえる羅臼岳で登山に訪れていた26歳の男性がヒグマに襲われ、翌日遺体で見つかった。男性の死因は、外傷による失血死だと判明。知床半島でヒグマに襲われて、登山客の死者が出たのは初めてだという。

今回、襲ってきたのは北海道に生息しているヒグマ。本州や四国には、ツキノワグマが生息している。東京農業大学地域環境科学部で動物生態学の研究をしている山崎(「崎」は正しくは「立さき」)晃司教授にクマの特徴を聞いた。

「ツキノワグマの体重は、オスは80kgから100kg程度。メスは40kgから60kgが平均的な重さで、世界8種のクマの中では小型のクマです。

食肉類に属するクマ科の特徴は、祖先のイヌ科やネコ科と同様に肉を食べていましたが、進化の過程で木の上に登ったり、木の実や葉っぱを食べるようになったことで、現在のツキノワグマの食物は9割以上を植物質が占めています。みなさんがイメージしているような、肉を食べたり魚を食べたりすることは、ほとんどないのです」

対するヒグマは、やや肉に依存する傾向があるという。

「ヒグマは身体がとても大きく、オスの大きい個体だと400kg、メスでも平均で100kgを超えます。食べ物は、シカなどの動物質にやや依存する傾向がありますが、それでも8割程度は植物質が主な食べ物です。サケも食べますが、現在はサケが自然に上がってこられる川が減ったことで、知床に生息するヒグマだけがサケを食べています」(山崎教授、以下同)

クマが活発になる時季を把握することで、遭遇のリスクを減らすことができる。

「クマは冬眠をします。これは寒さへの対応ではなく、食べ物がない時季は眠って、体力を温存するためです。3月末から4月上旬くらいに冬眠から目覚めます。秋までは、クマの食物が乏しい時季。

体脂肪を使い果たす夏が、クマにとって“耐え忍ぶ時季”であると考えられます。そのため、春から夏の期間がクマの出没が多いシーズンであり、注意が必要です。秋になると、どんぐりなどの実を食べますが、毎年豊作というわけではない。そういう年は、秋にも出没します」

羅臼岳の事故では、親グマと共に子グマも目撃されている。繁殖期はいつごろになるのか。NPO法人日本ツキノワグマ研究所の米田一彦理事長に話を聞いた。

「ツキノワグマの場合、繁殖期は6月。出産は1月になります。繁殖期の雄グマは“共食い”をするほど気が立っているので注意が必要です。大きな雄グマが、母グマが連れている子グマを食べることもあります。これは、自分の遺伝子を残すためです。母グマは子グマが近くにいると交尾に応じてくれない。そこで子グマを食べるといった行動を起こすのです」

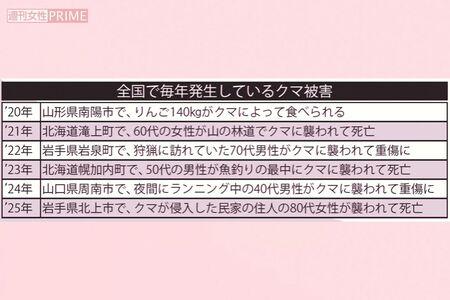

全国でクマの襲撃や食害が多発しているが、なぜ人間とクマとの境界線が、あやふやになってしまったのか。

人間が生活している集落にクマの生活圏が近づいている

前出の山崎教授に聞くと、

「この数十年でヒグマもツキノワグマも、分布している範囲が拡大しています。さらに、多くの地域で数も増加しています。なぜ分布が広がったかというと、日本の人口が減少に転じ、過疎・高齢化が問題になっていることがあります。里山と呼ばれる場所では、人が森を利用して生活していたが、今は人がいなくなってしまいました。

農業自体も行われなくなった。すると、日本は湿潤な気候なので、そういった場所は森が再生します。そうした森がどんどん増える過程で、人間が生活している集落にクマの生活圏が近づいているのです」

山崎教授は、クマから身を守るにはクマと遭遇しないための努力をすることが重要だという。

「クマは朝方や夕方の時間帯に活動的になります。集落周辺では夜間にも活動するので注意が必要です。クマの出没情報については、各市町村で情報を公開しています。警報が出ているときは、クマがいそうな場所を出歩かないことが重要です」

北海道庁のホームページには、過去の被害の一覧が公開されている。どのような場所で、どのような人が被害に遭っているのか把握できるという。実際にクマと遭遇した場合、どうすればよいのか。

「諸説ありますが、よく耳にする、目を合わせたまま後ずさりをするという方法は、私は不合理だと考えます。足元が不安定な場所ですし、転倒してしまう可能性があるからです。まだ襲われていない場合、とにかく動かないべきだと考えます。クマは動くものを追うからです。最悪、襲ってきた場合は、伏せて頭と首を守ることが重要です」(米田理事長、以下同)

アウトドアメーカーなどでは、クマ除けグッズを販売している。クマ鈴はカバンなどにつけておくだけで効果を発揮するという。鈴の音が30メートル範囲に響くといい、人間がいることをクマに知らせることができるからだ。

「クマ撃退用のスプレーは、最終手段として有効です。私も実際に使用したときは、90度方向転換して、クマは逃げていきました。もともとアメリカの製品なのですが、やっと国産が流通し始めました。価格が1万円を超えるため高価ではありますが、大いにすすめています」

観光地では、人間がクマにエサを与える事案が増えているという。エサを与えてしまうと、食べ物を求めて再び同じ場所に現れてしまい、人に慣れてしまうという。

「観光客の中には、エサを与えるだけでなく、なるべく近づいて写真を撮ろうとする人たちも増えています。クマは野生動物なので、状況によってどういう行動に出るかわからない。距離を置いて、そっと見る程度にとどめるべきだと考えます」(山崎教授)

本来は臆病な性格といわれているクマ。私たちの間違った行動が、さらに事故を増やしてしまうかもしれない。