多くの人が衝撃を受けたタレント・遠野なぎこさんの訃報。遠野さんは10代のころから摂食障害を患っていることを公表し、闘病生活をSNSで発信して同じ疾患を抱える人を励ましてきた。摂食障害は精神疾患のなかでも死亡率の高い病気だが、詳しく知らない人も多い。発症の兆候、親はどう寄り添うべきか、支援策などを詳しい医師に聞いた。

摂食障害の死亡率は精神疾患のなかで高率

7月に、都内の自宅で亡くなっていたと判明した女優の遠野なぎこさん(享年45)。

遠野さんは15歳から摂食障害を患っており、SNSで定期的に闘病の様子を発信していた。同じ疾患を抱える人と気軽にコメントを交わし、お互いに励まし合うことも。

死後間もなく、親族により“事故死”であることが発表されたが、直接の死因など詳しい状況は不明なまま。フォロワーやファンの間には、今も深い悲しみが広がっている。

国立精神・神経医療研究センターの調査によると、国内の摂食障害の患者数は約22万人と推定されている。圧倒的に女性の割合が高く、なかでも10代女性に多く見られる。摂食障害の死亡率は約5%で、さまざまな精神疾患のなかでも特に高率とされる。

「摂食障害は、食事を極端に制限して健康を害するほどやせてしまう“神経性やせ症”と、むちゃ食いを繰り返す“神経性過食症”の2つに大きく分かれます。低栄養状態に陥りやすい神経性やせ症のほうが、死亡率は高くなります」

と話すのは、東北地区で唯一の摂食障害支援拠点病院である東北大学病院で、心療内科科長を務める金澤素先生。ちなみに神経性やせ症とは、一般的に“拒食症”という名称で知られている。

2011年にイギリスの研究機関が過去の研究結果をまとめた調査によると、神経性やせ症の死亡率は、1年につき1000人あたり5.1人。これは一般の10代女性の死亡率と比較すると、およそ6倍。神経性過食症では1.7人だが、こちらも一般人口に比べるとおよそ2倍と高い割合だ。

「神経性やせ症の死亡要因には、精神的なものと身体的なものがあります。精神的なものとして、うつ病や強迫性障害などの合併症による自殺が主で全体のおよそ4分の1を占めます。

一方、残りの大部分を占める身体的要因のひとつが、著しい栄養低下による免疫力の低下です。感染症にかかりやすくなり、風邪をこじらせて肺炎や敗血症を引き起こすなど、重篤な状態に陥る危険性が高まります」(金澤先生、以下同)

また摂食障害では、食べたものを意図的に嘔吐したり、下剤を乱用することで体重の増加を防ぐ行動がみられることがある。これらも非常に危険な行為だ。

やせることが唯一のアイデンティティーに

「胃液や腸液とともに体内のカリウムが失われ、低カリウム血症などの電解質異常を引き起こすことがあります。命に危険な不整脈の原因にもなるため、注意が必要です」

命まで奪いかねない摂食障害。発症の原因はひとつではなく、複雑に絡み合っている。

「完璧主義などの性格傾向のほか、家庭内や学校内での孤立によるストレス、いじめなどによる心の傷、自閉スペクトラム症などの発達障害、体形を強く意識するモデルやバレリーナ、アスリートなどの職業が関係することも。また、家族に摂食障害の方がいる場合は、そうでない場合よりリスクが増すこともあります」

見た目や学力を他人と比較し「自分はダメだ」と思い込むなど、自尊感情や自己肯定感の低さが過度な食事制限を引き起こすこともあるという。

「ダイエットが大きな成功体験となり、やせることが唯一のアイデンティティーとなってしまうのです。肥満度を表す国際的指標・BMIの数値で表すと、18.5未満で“やせ”、17未満では中等度または重度の低体重とみなされ、15未満になると入院が推奨されるほどの危険な状態です」

BMIは、体重(kg)÷{身長(m)×身長(m)}で算出される。身長160cmの人が体重42.0kgであった場合、BMI16.4。先の基準をあてはめると、中等度の低体重となる計算だ。意外に思う読者も多いのではないだろうか。

日本肥満学会の調べによれば、日本は先進国のなかでも特に低体重の若い女性の割合が高いとされている。

厚生労働省が2022年に行った「国民健康・栄養調査」では、20代から30代の女性の20.2%がBMI18.5未満の“やせ”の状態。実に5人に1人が低体重であった。原因として、若者に人気の女性芸能人や、K-POPアイドルなどの影響も少なからずあるかもしれない。

時間をかけて一歩ずつ、不健康な状況を脱する

「実際に患者さんの中にも、芸能人やインフルエンサーに影響を受けている方は一定数いらっしゃいます。自分の願望の対象者がやせ体形であるために、その人に近づくための方法のひとつとして、食事を制限してしまうのです」

SNSのダイエットアカウントでは、“スペ○”という用語が蔓延している。スペとはスペックの略。○には身長から体重を引いた数字が入る。

《あと2キロやせたらスペ110だからがんばる!》《かわいい子ってみんなスペ120》などの表現が散見されるが、これにあてはめると身長160cmの女性が“スペ120”を目指すには、体重を40kgまで落とさなければならず、BMIは15.63とかなりの低体重だ。

オーストラリアでは、2024年12月に16歳未満の子どもがSNSを利用することを禁止する法律が成立している。海外では、SNSが子どもの摂食障害を招いたとして、運営事業者に対する訴訟が起こったケースもある。

これを受け、多くの運営事業者は過度なダイエットを助長する投稿を禁止する方針をとっているが、今も対策は十分ではなく、野放しに近い。

最近では、患者の低年齢化も目立つ。特に小児に多いのが“回避・制限性食物摂取症”で、食事の拒否や、ごく少量しか食べられない状態が続く。

体重減少や低栄養状態が主な症状だが、自身の体形や体重へのこだわりがない部分が“神経性やせ症”や“神経性過食症”と異なる。

「人前でたまたま食べ物を吐いてしまった嫌な記憶や、食べ物が発するにおいなど、原因はさまざま。ほかの摂食障害と同じく、社会的孤立や心の傷が関係することもあります。新しい概念ということもあり、まだ詳しくわかっていないことも多い疾患です」

思春期に体形が急激に変化し、戸惑いや不満を抱えるのは自然なことでもある。しかし自分の子どもが過度に気にする様子を見せた場合、親はどう寄り添うべきか。

「食事量の極端な減少、増加はもちろん、急に運動量を増やす行動もひとつのサイン。この時点では焦って無理に食べさせようとせず、まずは話を聞いてあげてください。責めたり怒ったりせず、体重や食事が気になってしまう状態を受け入れてあげることが大切。一緒に食卓を囲むなどの見守りや寄り添いが、本人の安心感につながります」

ごく初期では、親子の会話で体重に対する認識が正常化する場合もあるが、食事制限が加速して生理が止まったり、疲れやすい様子を見せたり、顔が青白く、肌がかさつく、むくむなど典型的な摂食障害の兆候が見受けられた場合は、医療的介入も必要だ。

「体重管理だけではなく心の治療も重要で、誰にでもあてはまる劇的な治療法はありません。経過は一人ひとり異なり、神経性やせ症から神経性過食症への移行や、再発を繰り返すこともあります。

患者さんと信頼関係を構築しながら、体形や食事に対する正しい教育を続けることが基本で、命に関わるような場合は入院をすすめることも。時間をかけて一歩ずつ、不健康な状況を脱することを目指します」

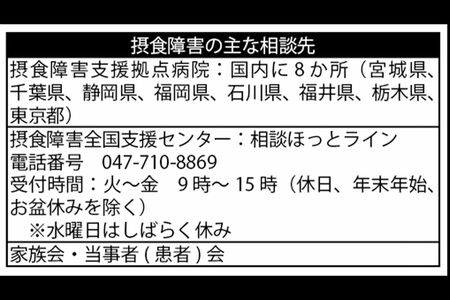

厚生労働省は2014年から“摂食障害治療支援センター設置運営事業”を開始し、現在は東京、宮城、静岡、福岡など全国8か所に拠点病院を設置。ホットラインの運営や、理解を深めるための啓発活動を続けているが、研究が進むイギリスやアメリカに比べ、増え続ける患者に対する受け皿は十分とはいえない。

摂食障害は単なるダイエットの延長ではなく、心が発するSOSのサインでもある。一刻も早い、国を挙げての抜本的な対策が待たれる。

取材・文/植木淳子

金澤素先生 心療内科医。1991年に東北大学病院の心療内科に入局し、2024年4月から科長(特命教授)を務めている。