地震の場合は逃げ道を確保して身を守るべし

「大切なのは判断力。冷静に正しい行動をするためには“してはいけない”ことの知識を持っていることが命を守ります」

そう語るのは、元大阪市消防局職員で防災アドバイザーのタイチョーさんだ。突然やってくる地震だが、緊急地震速報に驚いて身動きできないでいたり、そのうち収まるだろうと何も行動しないのはリスクがある。

「(頭などを)打たない、(ガラスなどで身体を)切らない、(タンスなどで)挟まれない安全な場所を確保します。家の中が危ないと思ったら外への逃げ道も確保を。高齢者が閉じ込められるという例も多く発生しています。部屋のドアを開け、できれば玄関の扉も開けてください」(タイチョーさん、以下同)

築年数の古い家に住んでいたら避難ルートの確認を。マンションでも同様だ。

「マンションでは建築基準法により、玄関のほかにベランダからの避難経路を確保するなど、2方向避難の設備設置が義務づけられています。ただし、1981年6月以前の旧耐震基準で建設された築40年超の建物では、大地震時の倒壊リスクが相対的に高いため、玄関扉を開放できる状態にしておくほうがいいでしょう」

もしもエレベーター内で被災したら、まずはすべての階のボタンを押して、最も早く停止した階で降りること。閉じ込められた場合は、無理にドアをこじ開けて脱出を試みるのはNG。

「映画でよく見るシーンですが、ドアをこじ開けて脱出している最中にエレベーターが動き出したら、重大な事故につながります。エレベーターの閉じ込めは、火災などと比べて生命に直結する緊急度は低いため、救助の優先順位は下がります。

救助まで時間がかかることを前提に、体力を温存することが重要。スマホがつながらない状況で救援を求める際は、体力を消耗する大声ではなく、靴やベルトのバックルなどでエレベーターの壁面を規則的に叩いて音を出し、外部に存在を知らせてください」

地震発生後、建物内外を問わず、むやみに「様子を見に」動くのは控えること。

「外建物の外壁材やガラス、エアコンの室外機、看板などの落下物により、屋外は非常に危険な状態になります。火災発生など差し迫った危険がない限りは、出入り口付近の安全を確保した上で、室内の比較的安全な場所で待機するのが基本です」

ただし例外として、建物の壁や天井にひび割れが生じている場合や、ガス臭がする場合は速やかな避難を。

「揺れが収まったら、建物の損傷状況や周辺の安全状況を慎重に確認しながら避難しましょう。この際、避難先は『指定避難所』および『指定緊急避難場所』です。火災の延焼や建物倒壊から身を守るための一時的な安全確保場所のこと。お住まいの自治体が発行するハザードマップや防災アプリで事前に確認できます」

災害時、車の運転中であれば、急ブレーキはかけない。

「後続車の追突事故を招く危険があります。揺れを感じたら、まずハザードランプを点灯させて周囲に異常を知らせ、安全を確認しながら道路の左側に寄せてゆっくりと停車します」

津波警報が発令された場合は、車での避難は渋滞や道路の損傷により困難になる可能性が高い。車を安全な場所に止めて徒歩で避難することも想定しておこう。

「その場合、車はキーを付けたままでドアロックはせずに避難してください。これは緊急車両の通行や、他の避難者が車を移動させる必要が生じた場合に備えるためです。避難先は津波到達予想地点より高い場所、または鉄筋コンクリート造りの堅牢な建物の上層階を選びましょう」

台風は、事前の準備で水害から逃れるべし

9月10月は台風などによる水害が多発する時季でもある。

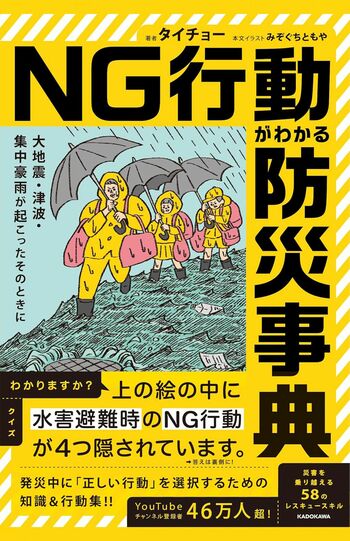

「台風・水害で危ないのは、居場所にリスクがあるか把握していないことです。台風は進路や規模がある程度予測できるため、適切な準備と判断で命を守ることができます。お住まいの地域がハザードマップ上で浸水想定区域に該当するか、浸水する場合の想定深度はどの程度かを確認しておきましょう」

浸水想定が1~2メートル程度で自宅が2階建て以上の場合、避難所への移動より自宅の上階での垂直避難が安全な場合もある。ただし、実際に避難が必要になった際の判断基準を知っておこう。

「屋外を歩行できるのは水深が足首程度までが目安です。高齢者や歩行に不安のある方は、警戒レベル3(高齢者等避難)の段階で、複数人で支え合いながら早めの避難を心がけてください」

“以前の大雨のときは大丈夫だった”と、過去の経験だけで判断するのは危険。

「これを“正常性バイアス”といいます。危険を過小評価し“自分は大丈夫”と思う心理。近年の豪雨は線状降水帯の発生により、従来とは異なる雨量と継続時間を記録することが増えています。経験則は通用しない可能性があるので、警戒レベル3が発令された時点で避難行動を開始しましょう」

避難は複数人で行うのが原則とタイチョーさん。しかし、高齢で単身世帯の場合、一緒に避難してくれる人を見つけるのが困難な場合も。

地域との『共助』関係を築くことがいざという時の命綱

「日頃から近所の方や友人と“警戒レベル3が発令されたら一緒に避難しよう”“震度5強以上の地震では建物の状況にかかわらず一緒に避難する”といった具体的な約束を交わしておくことが重要。地域全体でこうした仕組みをつくれば、災害時の安否確認や救助活動も効率的に行えます」

また、防災用品は、重い防災バッグより軽量な緊急避難用品を準備しておくべき。

「水や食料は避難所で提供されることが考えられるので、ホイッスル、懐中電灯、モバイルバッテリー、常備薬などをコンパクトにまとめた緊急避難バッグのほうが実用的です」

災害時の情報収集は、テレビ・ラジオなどの公的メディアを優先したい。

「SNSに頼るのはやめましょう。誤情報も多いため、参考程度にとどめ、気象庁や自治体など公的情報を優先してください。実際、救助機関も気象庁の情報を最優先にしています」

災害対策で最も重要なのは“事前の準備”と“正しい知識”。

「普段から防災に対する正しい知識を持つことが大切です。そして、日頃から地域との『共助』関係を築いておくことが、いざという時の命綱になります」

取材・文/千羽ひとみ

タイチョーさん 消防防災アドバイザー。元消防士。運営するYouTubeチャンネル「レスキューハウス」は登録者47万人超え。防災・消防・救助に関する情報を発信しており、特に地震や火災などの災害時に役立つ知識や防災グッズの紹介が人気。テレビ等多数のメディアにも出演。