9月10日午前10時(太平洋時間)、世界的ITメーカーのAppleは「Awe Dropping」と銘打った発表イベントで、iPhone 17シリーズを一斉に公開した。

Apple社が発表したiPhone17m

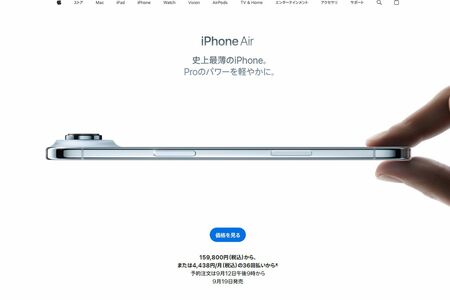

シリーズ初登場の軽量・薄型モデル「iPhone Air」が登場し、発表直後からSNS上では、

《欲しい!》

《進化がすごい》

といった賞賛の声であふれている。その一方で、

《高すぎる》

《毎年、値上げしてる?》

《iPhone 17は欲しいけど諦めるしかない》

切実な思いを吐露する人も多く見られた。確かに、日本での販売価格は15万円を超えており、家計への負担は決して軽くない。

「実はこの“iPhone高すぎ問題”は、Appleが日本人の足もとを見て値上げをしているわけではないんです。その証拠に、アメリカ本国では『iPhone13』から最新の『iPhone 17』まで、価格は799ドルで据え置かれていますからね」(経済誌記者)

ドル建てでの価格は変わっていないということなのだ。ではなぜ、日本ではここまで価格が高くなってしまうのか。その背景には、たびたびニュースのトピックスにも上がる“円安”が大きく関係している。

「'21年ごろまでは、1ドルが110円前後でしたが、'22年以降、急速に円安が進行し、現在では155円を突破することも。アメリカでの価格を約800ドルとすると、単純比較はできませんが、'21年ごろと比べて3万円以上、価格が上がっていることになります。

欧州やオセアニアでも値上げはありますが、せいぜい1〜2割程度。日本は実に6割超の上昇率で、円安による影響が突出しているのです」(同・経済誌記者)

厳しい現実にもかかわらず、日本人のiPhone人気は根強く、中古端末や下取りサービス、分割払いを活用してでも最新モデルを手に入れようとする人が多い。

若年層にとってはステータスの意味合いも強いため「高くてもiPhoneを選ぶ」という傾向が続いているが、ここまで日本人からの支持を集める理由はどこにあるのだろうか。

ITジャーナリストとしても活動する、情報経営イノベーション専門職大学の松村太郎教授に話を聞くと、

「実質的な負担軽減の方法が充実してきた点が挙げられます。日本では、携帯の購入は分割払いが一般化しており、実際の負担は月々数千円に分散され、値上げの実感は薄まっています。そして、Appleの戦略もあって、iPhoneはほかのスマートフォンと比較し、下取り価格が比較的高い水準で安定しており、機種変更の際に売却することで、新モデル購入の負担を和らげることが可能となっています。

くわえて、若者に限らず、スマートフォンは生活インフラとなっています。その中でもiPhoneはセキュリティやプライバシー保護に優れ、シンプルで使いやすいので、価格の高さも安心感を与える価値として認められているのではないでしょうか」

円安が続く限り、日本での価格が下がる可能性は低い。それでも、しばらくはiPhoneの牙城が崩れることはなさそうだ。