「温泉というと、疲れをとる、肌がすべすべになる効能をまず思い浮かべると思いますが、泉質を選ぶことで、そのほかさまざまな身体の不調の改善も期待できます。泉質を知ることで、温泉をもっと堪能できるようになります」

そう話すのは、温泉愛好家の井澤俊二さん。

泉質を意識すれば温泉はもっと楽しくなる

今まで何げなく入っていた温泉が、泉質を意識するだけで、健康効果が期待できる特別な「湯」になるという。

泉質とは、温泉に含まれる化学成分の種類や量によって分類される、温泉の性質のこと。どの温泉にも、その成分構成は明記されているので確認してみるとよいそうだ。

「温泉の泉質は10種類あって、それぞれ効能が違います。例えば、肩こりなどの関節痛、更年期障害などに有効な温泉もあります。いま自分が気になる症状に効果のある、泉質の温泉を選んでみるといいでしょう」(井澤さん)

効能だけではなく、色や香り、湯ざわりなども泉質によって違いがあるようだ。その違いを味わうだけでも、温泉の世界は広がりそう。温泉選びに泉質を意識して、旅の楽しみを倍増させよう。

温泉(泉質)の種類

単純温泉:無色透明で無臭。日本で最も多い泉質。肌当たりがやさしく、刺激が少ない。

塩化物泉:海水に似た塩類を含む。保温・保湿効果が高く、湯冷めしにくい「熱の湯」。

硫黄泉:硫黄化合物を含み、卵の腐ったようなにおい。殺菌力が強く、白濁することも。

炭酸水素塩泉:重曹成分を含み、無色透明。角質を柔軟にし、肌をなめらかにする「美人の湯」。

酸性泉:強い酸性。殺菌作用が高く、肌への刺激が強い。慢性の皮膚病におすすめ。

二酸化炭素泉:二酸化炭素を多く含み、血行が促進される。身体に泡が付着する「ラムネ温泉」。

含鉄泉:鉄分を多く含み、赤褐色に変化。貧血や更年期障害におすすめの「婦人の湯」。

硫酸塩泉:硫酸塩を含み、サビのような苦味があり、保湿効果や傷の修復作用がある。

含よう素泉:非火山性の温泉に多い。殺菌力が強く、代謝促進。時間がたつと黄色く変色する。

放射能泉:微量の放射性物質を含む。「ラジウム温泉」とも呼ばれ、万病に有効といわれる。

夏バテ(疲労回復)解消!温泉

今年も猛暑、残暑が厳しかった夏。その疲れがまだ抜けきらない人も多いのでは。自然を満喫できて心地よい湯の、夏バテ解消にぴったりの温泉をピックアップしました。

南紀白浜温泉(和歌山県)

和歌山の南端、万葉集に「牟婁温湯(むろのゆ)」として登場する、日本三古湯のひとつ。白良浜沿いのホテル群と、温泉街には民宿や旅館が立ち並ぶ。穏やかな気候と、美しい自然のリゾート温泉地で、癒しのひと時を過ごせる。

祖谷温泉 ホテル祖谷温泉(徳島県)

日本三大秘境の徳島県・祖谷の山間にある、四国では珍しい源泉掛け流しの湯。渓谷底の川沿いの露天風呂には、湯量豊富なぬる湯の源泉が湧いている。心地よい川風を感じながらリラックス。

痛み解消!温泉

神経痛や切り傷、打ち身など、身体の痛みには塩化物泉がおすすめ。低刺激で身体への負担が少ない単純温泉も、じっくり湯につかることで、心身共に癒され痛みを和らげてくれます。

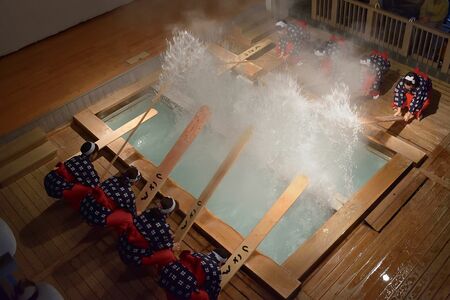

草津温泉(群馬県)

日本三名湯のひとつで、毎分約3万2300リットル以上の温泉が湧き出る、日本を代表する温泉地。主要な源泉は6つあり、温泉街を散策しながら、宿や点在する共同浴場の湯を楽しめる。

俵山温泉(山口県)

千年以上の歴史がある山口県を代表する湯治場。ノスタルジックな温泉街は、まさしく日本の温泉原風景。外湯を楽しむスタイルで、共同湯が2か所。アルカリ度が高いお湯は神経痛やリウマチに効果。

城崎温泉(兵庫県)

開湯1300年以上の歴史を持つ温泉地。柳並木の川沿いを、草履でそぞろ歩く宿泊客の姿は旅情をかきたてる。海水に近い塩分を含んだ湯は湯冷めしにくく、7つの共同湯をゆっくり巡って身体を癒す。

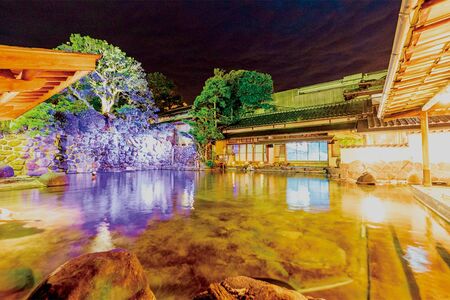

由布院温泉(大分県)

由布岳の麓に広がる、源泉数、湧出量全国2位を誇る温泉地。メインストリートである湯の坪街道の両脇には食事処や土産物店が並び、壮大な由布岳が望める絶景の露天風呂など、温泉施設も豊富。

下部温泉(山梨県)

富士川の支流沿いの山間にある静かな温泉地。戦国武将、武田信玄のかくし湯のひとつ。信玄が戦いの傷を癒したと伝えられる。2つある源泉のうち、泉温約32度のぬるめの湯は、じっくりと身体をほぐせる。

温泉の正しい入り方とは?

温泉の効能とは逆に、入浴することで特定の症状を悪化させてしまう場合があります。泉質ごとの適応症や禁忌症を、宿に掲げられている温泉分析書やHPなどで事前に確認してから入浴しましょう。酸性泉のような肌への刺激が強い泉質は、長湯をせず、お湯から上がるときは洗い流すなどしましょう。

女性の悩み解消!温泉

冷え、貧血、更年期障害、月経障害、慢性婦人病など、女性特有の症状に悩む人におすすめの湯。症状に適した泉質の温泉につかることで、また飲泉でも改善が期待できます。

有馬温泉(兵庫県)

日本三古泉・日本三名泉に数えられる関西の名湯。褐色の「金泉」と透明な「銀泉」の2つの泉質を持つ。金泉は、冷え性や貧血などに効果が高いことから「婦人の湯」。銀泉は肌の老化防止などに効果的で、「若返りの湯」とも呼ばれる。

指宿(いぶすき)温泉(鹿児島県)

鹿児島南部の海岸沿いに広がる温泉地。泉質が豊富で、錦江湾の絶景を眺められる露天風呂や昔ながらの湯治場など、日帰りで楽しめる施設も多い。全身を砂に埋める「砂むし温泉」は、婦人病の改善に効果的。

蒸ノ湯温泉 ふけの湯(秋田県)

八幡平の山腹に立つ一軒宿。八幡平最古の湯で、子宝の湯として知られる。宿から少し離れた窪地には、開放感あふれる混浴、女性専用の野天風呂とオンドルと呼ばれる蒸し風呂がある。

田沢温泉(長野県)

開湯は飛鳥時代後半とされる、十観山の麓にある静かなたたずまいの小さな湯治場。昔ながらの数軒の宿と共同湯の「有乳湯」があり、泉温約40度の湯は、子宝の湯、乳の出がよくなる温泉として知られる。

伊香保温泉(群馬県)

400年前の開湯時に造られた、石段がシンボルの温泉地。江戸時代に子宝の湯として知られるようになり、婦人病・不妊症に効くとされる。石段街を上れば、子宝神社「伊香保神社」がある。

はしご湯にチャレンジ!

「せっかく温泉を訪ねて、宿泊している宿の温泉だけですませてしまうのは、もったいないですよ」とは、井澤さんのひと言。

「温泉地の多くは、共同湯や立ち寄り湯を受け付けている宿泊施設があり、違う泉質の湯や、趣を異にする湯船や露天風呂などを楽しめます。特に地元の人が集う共同湯は、その土地ならではの雰囲気や、人とのふれ合いが経験できます」

美肌効果!温泉

美肌におすすめの泉質は、炭酸水素塩泉、硫黄泉、硫酸塩泉、アルカリ性単純温泉。特にアルカリ度の高い湯は、肌の汚れをスッキリ落として、すべすべ肌にしてくれます。

川中温泉 かど半旅館(群馬県)

群馬県の吾妻峡をさかのぼった、雁ヶ沢川沿いに立つ一軒宿。日本三美人の湯に数えられ、特に源泉掛け流しの泉温約35度の混浴風呂は、ぬるめの湯に長湯することで、つるつるすべすべの肌を実感。

玉造温泉(島根県)

松江市の玉湯川沿いに宿が立ち並ぶ、日本最古の美肌温泉。『出雲国風土記』に、「一度入ると美しくなり、再び入ると万病が治る」と記される。美肌成分のメタケイ酸を含む、化粧水のような泉質が特徴。

中山平温泉(宮城県)

鳴子温泉郷、大谷川に沿った自然豊かな山間にある温泉地。5種類の泉質を持ち、なかでもアルカリ度の高い、源泉100%かけ流しの湯は、別名「うなぎ湯」と呼ばれるほどのトロトロの湯。

奈良田温泉 白根館(山梨県)

南アルプスの麓、早川最奥の奈良田にある一軒宿。多くの病に効くことや、日によって湯の色が透明、緑色、白濁と変わることから「七不思議の湯」と呼ばれている。ヌルっとした湯ざわりで、とろとろしっとり。

藤七(とうしち)温泉 彩雲荘(岩手県)

岩手県と秋田県にまたがる八幡平山頂近く、標高1400メートルにある一軒宿。八幡平や岩手山の雄大な景色が広がる混浴露天風呂は、底から泡が湧き、タオル巻きOKなので女性も安心して入浴できる。

伝統的療養法「湯治」

古来、温泉はケガや不調の改善、疲労回復など、身体を癒す場として親しまれ、それが「湯治文化」として根付いてきました。

湯治は、温泉の成分によって自然治癒力を高め、さまざまな症状を緩和する目的で行います。十分な効果を求めるには、“7日1回で3回り(3週間)をよし”とされているように、ある程度の日数をかけて入浴するのが基本です。

教えてくれた人……井澤俊二さん●温泉歴35年。温泉は、湯ざわり、色、香り、味、注がれる音と、五感で体感できる究極の癒しをモットーに、全国の温泉を訪ね歩く。数よりも質を重視の、湯をじっくり堪能する派。近頃は、名も知れぬ名泉の探求を主としている。

編集協力/池田純子