お酒も飲まず健康的な生活を送っていたのに、2年前のある日突然、喉にがんが見つかった。「人生の楽しみを奪われた」と、ふさぎ込み精神的に追い詰められたのは治療後、長く苦しめられた副作用だった。漫画家の松本ぽんかんさん(35)が語る「味覚7割、唾液は5割」しか戻らない現在の日々とは―。

「最初の告知は、“手術すれば治る”と思って、楽観的でした。でもその後、がんの恐ろしさを知ることになりました」と語るのは、漫画家の松本ぽんかんさん。始まりは、2023年の年末に気づいた喉の違和感だった。

始まりは喉の違和感 喉の奥に白い塊が……

「つばを飲むときに引っかかる感じがあって。そのときは軽い風邪かなと思っていました」(松本さん、以下同)

しかし3週間たってもよくならず、少し痛みも出てきたため、近所の耳鼻科を受診。“軽い風邪”と診断されたが、処方された抗菌薬を飲んでも治らなかった。

「薬の種類を替えてもダメでした。さすがにおかしいと思い、スマホのライトで喉の奥を照らしてみたんです」

すると、喉の奥の壁の左側に、白い塊のようなものが。

「ねばっこいものが喉にベタッと張り付いているような感じで。“喉の奥 白い”“喉 違和感”と検索しまくって、まさかがん!?と、悪い予感が。ろくに眠れず、何も手につかなくなりました……」

3日後、別の耳鼻科を受診すると、「確かに喉の奥に腫瘍が見える」と、すぐに大病院を紹介される。

紹介先の総合病院で告げられた検査結果は、「中咽頭がん」。診断は通常、内視鏡での観察と組織検査(生検)によって確定される。中咽頭がんは、喉の奥にある口蓋扁桃や舌の付け根、咽頭側壁などに発生。中高年の男性に多いが、近年はHPV(ヒトパピローマウイルス)関連で若年者にも増加。

喉の痛みや飲み込みにくさ、声のかすれ、首のしこりなどが初期症状だが、松本さんはHPV陰性。喉の痛みの症状もまだ1か月。その段階では「初期なので手術で切除できる」との見立てだった。

早めに喉の異物に気づけてラッキーだった(腫瘍に伴って出てくる分泌物やがん周囲の変化の結果として、喉に異物が見えることもある)と前向きに捉えた。しかし、この考えは、後に覆されることになる。

告知後、転移の有無や病変の詳細を検査した結果、転移はなく、ステージは1との診断だった。ただし、腫瘍は1・8cmとさほど大きくないわりに、喉の後壁に深く浸潤しており、「手術で取るのは難しい」と告げられた。腫瘍を切除してしまうと、嚥下障害の後遺症が残り、ものが飲み込めなくなるとのこと。

たった10日でステージが進行

放射線治療をした部位は再発時の再照射が技術的に可能であるものの、正常組織の累積線量や合併症リスクを慎重に評価する必要があり、選択肢としては注意深く検討される。そこで、より大きな病院でセカンドオピニオンを受けることに。

10日後のセカンドオピニオンでは、「ロボット手術であれば切除可能だが、それでも嚥下障害は免れず、機能を回復させる再建手術には準備が1~2か月かかる」「手術でがんが取りきれなかった場合は最終的に放射線治療が必要になる」との見解だった。

さらに、「10日前のCT画像よりも、腫瘍が明らかに大きくなっており、ステージも2に上がった」という衝撃の事実も告げられた。臨床ステージは腫瘍の大きさ、リンパ節転移、遠隔転移を総合して決定されるため、短期間での進行告知は非常にまれだ。

「本当にショックでした。たった10日でステージが上がったと言われるなんて……。がんとわかってから、その日初めて号泣しました」

厳しい現実に直面したことで、「もう一刻の猶予もない」と覚悟が決まり、すぐに放射線治療を始めることを決断。さらにセカンドオピニオンでは、抗がん剤の併用も提案され、治療方針には納得したものの、再び大きな決断を迫られた。

「抗がん剤は、卵子の数を減少させる可能性がある。今後子どもを望む場合は卵子凍結が推奨されるが、採卵には従来2~3週間かかることが多く、その分治療が遅れる」とのことだった。子どもを諦めてすぐに抗がん剤治療を始めるか、治療開始を遅らせて卵子凍結を行うかを選択しなければならない。

松本さんには娘(当時5歳)が1人いるが、つわりが非常に重かったため、長い間第2子の妊娠を躊躇していた。しかし、ようやく覚悟が決まり、妊活を始めた矢先の出来事だったのだ。

「つらい選択でしたが、ただでさえ大きくなっている腫瘍を、3週間も放置できないなと。卵子凍結は諦め、放射線治療と同時に抗がん剤治療も始めることにしました」

しかし、診察室から出たところで、がん患者の心理的フォローを専門とする看護師から「卵子凍結の話だけでも聞いてみたら?」と声をかけられ受診したところ、体内に採卵可能な卵胞が存在していることがわかり、事態は一変。

「一度は諦めましたが、すでにいるならば、と採卵手術を即決。説明によれば妊娠成功率は30%程度、自費診療のため費用は30万~60万円かかるなど、本来であれば検討すべき要素もありましたが、命の可能性があるとわかった以上、決心は揺らぎませんでした」

何より、この“小さな命の卵”の存在が、その後のがん治療で支えとなったという。

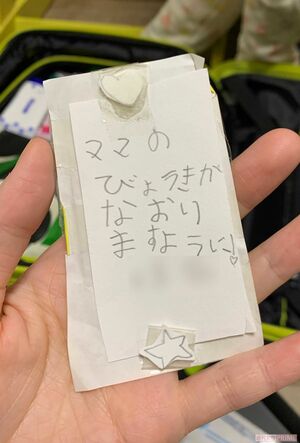

「私がいないと、この子は誕生できない、生きなければ!と。受精卵のエコー写真を握りしめて治療に臨みました」

心身にダメージを及ぼす 味覚障害との闘い

結局1週間遅れで始まった治療は、抗がん剤を1週間投与し、2週間空けて再投与のペースで3セット。同時に、放射線治療は週5回の照射で7週間行われた。

「私の場合、抗がん剤は吐き気や悪心はあったものの、予想の範囲内で耐えられました。でも放射線があんなにもつらいとは……」

放射線照射の回数を重ねるうちに、唾液の減少や脱毛、皮膚のただれなど、数々の副作用が現れたが、なかでも深刻だったのが味覚障害。

「口の中全体がザラザラした砂のような感触で、苦くてネバネバした唾液がずっと喉の奥にあって飲み込めない。食べ物がすべて、段ボールや紙ストローのような“食べてはいけないもの”の味がして。水さえも苦く感じて、口の中に飲食物を入れるのが恐怖になっていきました」

やがて一切食事がとれなくなり、みるみる痩せ細っていったという。栄養不足は回復に影響する懸念もあり、医師の提案で、胃にチューブを通して栄養補給する経管栄養(胃ろう・PEG)を造設。

「胃ろうにしてからは、食事のストレスから解放され、栄養状態も改善できました」

しかし、放射線治療が20回を超えてからは、今度は激痛に苦しめられるように。

「放射線による大やけどの状態で、喉がちぎれそうな痛みでした。痛み止めの薬も効かず、眠れない日が続き、最終的にフェンタニルという医療用麻薬(麻薬性鎮痛剤)を使ってなんとか乗り切りました」

開始から2か月半、ついに治療は完了。あとは快方に向かうのみとホッとしたのもつかの間、帰宅後もさらなる試練が待っていた。

「何を食べてもまずい状態は、半年ほど続きました。日常から“おいしい”がなくなると、人の心はこんなにも蝕まれるのかと。治療中は、あと何回と目標があったので乗り切れましたが、治療後は目標を失い、無気力になってしまいました」

そんなとき、救いになったのが、夫が作ってくれたすまし汁。がん患者向けのレシピを調べ、だしを十分にきかせた味つけに、数か月ぶりにおいしさを感じることができ、涙があふれたという。それをきっかけに食への意欲を取り戻すことができた。

そして治療終了から2か月後には、腫瘍の消失を確認。ただし初期数年は再発の可能性が高く、定期的な検査で経過観察を続けている。

つらい治療も、「漫画のネタにしてやる!!」との思いで乗り切ったという松本さん。その野望を実現し、今年6月には自身の闘病体験をまとめた漫画の単行本を発行。

「その時々、本当につらかったけれども、自分自身を漫画のキャラクターとして俯瞰できたのがよかったのかなと。病気を経験してからは“来年も元気でいる保証はない”という気持ちで、やりたいことはできる限り即行動!を、モットーに人生を楽しんでいこうと思っています」

漫画家。コミックエッセイスト。1989年生まれ、岡山県出身。夫と娘の3人家族。『つわりが怖くて2人目に踏み切れない話』『ポンコツぽんかん育児録』などの子育てコミックエッセイが人気。病気の発見から赤裸々に語った『ママ5年目でがんなんて』(竹書房)が発売中

取材・文/當間優子