“いいね”の数や既読かどうかを気にする……。陥りやすい“SNS疲れ”の対策は、使う時間や返信のルールを決めることがカギ。デバイスに縛られない生活で、自分の時間と気持ちを取り戻そう!

一番の解決策は見ないこと

SNSは欠かすことのできない重要なコミュニケーションツール。その一方、マメにリアクションしなければとプレッシャーを感じ、SNSに疲弊する人が増えている。

「日本での“SNS疲れ”はmixiが広まった20年前からずっと言われ続けていて、今や若い世代だけでなく、あらゆる世代に見られます。SNSを見た後、理由もなく落ち込む、特に何もしていないのに、1日が終わるとぐったりしている、常に何かをチェックしていないと不安になるといった“症状”です」

そう話すのは、ITジャーナリストの高橋暁子さん。“SNS疲れ”でうつになるケースや、スマホ依存により失職や育児放棄につながるケースもあるというから深刻だ。

「“SNS疲れ”のきっかけは、投稿に対して批判的なコメントを受けたことによってが多い。特にXのような、不特定多数が見る場では、当たり前ですが誰もが自分に好意を持っているわけではないので、意見が割れそうな内容、特に宗教や政治など、センシティブなテーマを避けるのはキホンということをしっかり認識して。

ポジティブなこと、みんなが喜ぶようなこと、読みたいと思われる内容にしておくのがトラブル予防になります」

“インスタ(インスタグラム)疲れ”は解決の方向性がまた違うという。インスタをのぞくと、目に入ってくる他人のきらびやかな生活。アフタヌーンティーに小旅行、リッチなディナー……。無意識のうちに自身と比較してしまい、気落ちする人も少なくない。

「キラキラしている特別な日だけ投稿していて、後は地味な生活をしていても、他人には毎日キラキラしている人に見えてしまいます。本来は気にする必要がないことや、見ないで済んだはずの情報なのですから、一番の解決策は見ないことです。相手の虚栄心に引っ張られて自分が病んでしまう人を多く生んだのは、インスタの功罪ともいえます」

そもそも、SNSにハマってしまうのは、スマホアプリやWebサービスを手がけるIT企業の“仕掛け”だ。

踊らされないことが大切

「消費者の利用時間が長ければ長いほど、SNSやゲーム、動画サイトなどの運営企業は儲かります。“いいね”という承認欲求を満たす仕組み、気になってアプリを開きたくなる新着のプッシュ通知や赤い数字、友達の様子がわかるだけでなく友達の友達の様子までわかる仕組み、つい気になって見たくなる投稿を出してくるレコメンド機能……。

すべて企業側が自社のプラットフォームにどうやって頻繁に長く滞在してくれるかを研究してつくられているもの。踊らされないことが大切です」

フォローやフォロワーなどの人間関係ができることで「自分だけやめる」ことが難しくなるのも仕組みのひとつ。

「SNS内でつながりができると、なかなかやめづらくなります。多くのフォロワーがいる場合は、ここまでやったのに今更やめるのはもったいないという気持ちになり、惰性で続けることもあるでしょう。また、アプリをしばらく使用していない人に“プッシュ通知”があり、これがクセモノ。せっかくアプリと距離を置けたのに、再開してしまうユーザーが多いのです」

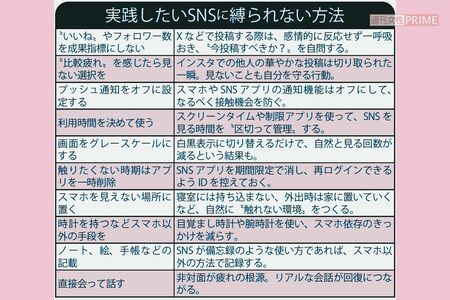

「どうしてもスマホを見てしまうという場合、スマホのスクリーンタイムから利用時間制限を設定したり、使用制限アプリを導入して、半強制的に使用時間を限定するのがおすすめ」

とにかくスマホに触る機会を減らし、見たい気持ちを湧きづらくしよう。

「スマホの画面を“グレースケール”(白黒表示)モードにするというのも手。スマホアプリのアイコンは色合いが派手で、ユーザーの目を引くようにできているんです。グレースケールモードにすることで、ホーム画面の色がモノクロ調になり、視覚からの刺激が抑えられます。それでも気になってしまう人はSNSアプリを削除して。IDやパスワードをメモしておけば、再インストール後ログインしてまた使えます」

前述の“プッシュ通知”の誘惑を断ち切るには、スマホ自体の音やバイブレーションをオフにしたり、アプリごとの通知をオフに。

「スマホを見えないところに置くだけでも触れる機会は減らせます。時にはスマホを自宅に置いて外出するなど、使わない日や時間帯をつくってみましょう。目覚まし時計を買ってスマホのアラームで目覚めるのをやめたり、スマホで時間を確認する頻度を減らすために、あえて腕時計を持ち歩いてみるのも効果的です」

LINEやメールのやりとりが止まらない、終われないからスマホを手放せないということもあるだろう。そのついでに、またSNSを見てしまったり─。

「すぐに返信したり、リアクションしないと相手に嫌われるかも……。そう考えるからスマホが手放せない。そうではなくて、こちらに事情があるということを事前に相手に伝えておくと、レスポンスの負担から少しは解放されます」

例えば、「寝るのが早いので夜は何時までなら連絡がつきます」と伝えておく。または「何時~何時までしかスマホは使いません」とプロフィールに明記しておく。

“触れる環境を整えること”を考える

「家庭や仕事、宅配便や電話など、相手が納得しやすい理由をつけてやりとりを抜ける。時間が空いた時にチェックし、必要なものだけ返答するというスタンスにしましょう。返信は自分の都合がいい時間に余裕を持って、が大原則」

一方で、高橋さんはSNSは“疲れる”ことばかりではないと話す。

「SNSは多くの情報を得られるなどメリットもあります。疲れないために“切る”のではなく、“触れる環境を整えること”を考えましょう。誤解やストレスは“非対面”によって相手の感情が見えないことが原因です。SNSはあくまでリアルの補完ツール。疲れたら基本に立ち返って直接会って話す。そして、リアルな関係や生活を整え、楽しむことが何より重要だと思います」

『若者はLINEに「。」をつけない 大人のためのSNS講義』(講談社+α新書)

取材・文/小野寺悦子

高橋暁子さん ITジャーナリスト。成蹊大学客員教授。SNSや情報リテラシー教育が専門。スマホやインターネット関連の事件やトラブル、ICT教育事情に詳しい。書籍、雑誌、Webメディアなどの記事の執筆、企業などのコンサルタント、講演、セミナー、講義などを行っている。