元衆議院議員で日本共産党員の池内さおり氏(43)が、高市早苗首相(64)の外交批批判をしたX(旧Twitter)への投稿が、連鎖的な炎上を招き大きな波紋を呼んでいる。発言への謝罪を行ったものの、その後の対応にまたも批判の声を呼んでいる。

騒動の発端は30日。高市首相による来日したトランプ大統領へ接し方について「現地妻」という表現をしたことだった。

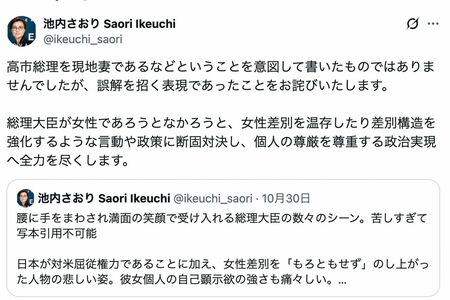

《腰に手をまわされ満面の笑顔で受け入れる総理大臣の数々のシーン。苦しすぎて写真引用不可能 日本が対米屈従権力であることに加え、女性差別を『もろともせず』のし上がった人物の悲しい姿。彼女個人の自己顕示欲の強さも痛々しい。高市氏をみながら、『現地妻』という悲しい言葉を思い出す。深刻》

この二重カギを用いるなど強い言葉の数々に、SNSで嫌悪を示した人が続出。

誤解ではなく悪意がある

「投稿当初、公の立場にある人物なのに、政治批判を超えた“女性差別”だという声がかなり目立ちました。そもそも現地妻という言葉は、植民地時代に現地の女性が外国人に従属するカタチで結婚したことを示す蔑称であり性差別を含んでいる言葉です。現代では、妻がいる男性が赴任先など家族と離れて暮らす土地で、その土地の女性と夫婦同然の関係になることを指しています。これは炎上しても仕方ありません」(政治ジャーナリスト)

池内氏は4日に《高市総理を現地妻であるなどということを意図して書いたものではありませんでしたが、誤解を招く表現であったことをお詫びいたします》と謝罪投稿。

しかし、この謝罪がまたも批判の的となり“第二の炎上”を引き起こすことになってしまった。

多くの人が反応したのが、この「誤解を招く表現」という言葉。「誤解」というのが「受け取り側の問題」と捉えた人が多いようで、SNSでは以下のコメントが目立つ形に。

《誤解?読んだ私たちが悪いとでも?》

《「誤解を招く」は謝罪の言葉ではない》

《とりあえず“謝罪っぽいこと”をしただけ》

《どういう意図があったのか、誤解を招かないように説明してください》

《発言の責任を受け取った側に転嫁させる便利な言葉ですね》

《誤解を招く表現ではなく、悪意ある表現ですよね》

「確かに誤解という言葉は、受け取る人にとっては“相手のせい”になってしまう言葉です。よく謝罪するときに使われるワードですが、池内さんの『現地妻』発言に対するコメントを見ればかなりの人が不快に感じています。ここは素直に“失言”、もしくは“不適切な発言”だったと謝罪した方がよかったのではないでしょうか」(同前)

池内氏のXのプロフィール欄には『「慰安婦」問題や加害の事実に向き合う政治へ。差別も戦争もNO 性も人生も自分らしく!多様な個性が輝くカラフルな社会へ』と書かれている。また、LGBTの差別解消を公約の一つに掲げレインボーをイメージカラーとするなど、これまでに差別問題については積極的に取り組んできた。

それだけに今回の発言、さらに炎上を招いた謝罪は、それこそ「誤解」を生む形になってしまったようだ。