慶應大学在学中に、シュールなネタで話題のお笑い芸人に。芸人、ミュージシャン、文筆家、司会者……と、芸能界をサバイブし続けてはや30年以上。不思議な立ち位置の彼は今、何を考えているのか。言葉への独特なこだわりとともに、心境を聞いた─。

テレビが大好きだからこそ、こだわりすぎるのをやめた

「僕がデビューした'90年代当時は、大学に入ってお笑いを目指す若者はかなり珍しがられたんです。なので『大好きな“テレビの中”に行くには大学に進学するしかない』と考えて、慶應大学を受けました。でも今は、四大卒のお笑い芸人も多く、お笑いサークル出身の芸人が賞レースを席巻している。時代の変化を感じますね」

そう語るのは、お笑い芸人のふかわりょうさん。彼は'94年に、エアロビクスのインストラクターが腰に手を当てて横揺れしながら、誰もが日常のどこかで感じている言葉を放つネタ「小心者克服講座」で一世を風靡した。

戦略的な進学から大学在学中にブレイクを果たした彼も、今年でデビュー31年。その期間のほとんどを憧れの“テレビの中”で過ごしている。

「この10年ほどのお笑いやバラエティー番組は“言葉の格闘技”。一つの現象にひと言添えて笑いを生む能力が求められているので、いわば戦いの場です。SNSやYouTubeに比べて、バラエティーは時間の流れやタイミングを意識しながら最適な言葉を置くことで面白さが生まれます。それもあって最近は瞬時に機転を利かせられるタイプの芸人さんがMCに抜擢されていますよね」

かく言うふかわさんも、これまでさまざまな番組で司会を務めてきた。中でも、約9年間MCを担ったTOKYO MXの人気情報番組『5時に夢中!』(5時夢)は芸人として貴重な経験をさせてもらった、と振り返る。

「20歳でデビューして下積みをしていない僕は、バラエティー番組の団体芸がなかなか身につかず、悩んでいた時期もありました。いろいろ模索しながら、先輩方が“いじられキャラ”として扱ってくれて、なんとか居場所をキープしていたんです」

しかし、30代に入ったころ、心境にある変化が訪れたという。

「テレビが大好きだからこそ『こだわりすぎるのはやめよう』と気持ちを切り替えました。情熱が冷めてしまったわけではなく、このまましがみついていると、ただただ力尽きて振り落とされる未来しか見えなかったんです。そのころから、徐々にMCをサポートしながら番組を進める“裏回し”を任されるようになって『5時夢』MCのオファーをいただきました」

自身初の生放送帯番組のMCとして、スーツを着用。一人称を「私」に変えて収録に臨んだ。5時夢のイメージこそ“自由奔放”だが、MCには重要な仕事が待っていたという。

世間には、まだ“バレてない自分”がたくさんいる

「自由なのはあくまでコメンテーター。MCはそんな彼・彼女たちの手綱を握る役割でした。そうして何年かやっていくうちに、自分が“指揮者”のように思えてきたんです。特に生放送は編集ができない分、その瞬間ごとにテンポや間をつくっていかなければならない。

コメンテーター一人ひとりを楽器に例えると、打楽器もいれば、バイオリンのように繊細なタイプもいて、それぞれに音色を出している。そのことに気がついてからは、コメンテーターのみなさんが奏でる音楽を導く指揮者として、MCを楽しめるようになりましたね」

自分は番組によって“音色”を変えるタイプだ、とふかわさんは語る。

「例えば(明石家)さんまさんがMCの番組は、どれも“さんまさんの音色”が響きます。だけど僕は、与えられた場所や役割によって、まったく異なる音色を出すタイプ。意識しているわけではないけれど、自動で音色が切り替わる感覚です。ときには、打楽器になったり。20代のころはいじられキャラの音色が中心でしたが」

楽器の魅力を引き出しつつ、ひとつの番組を作り上げる。まさにバラエティー界のマエストロだ。

お笑い芸人としてキャリアをスタートさせたふかわさん。しかし、長年芸能界を漂いながら「ROCKETMAN」名義でDJとしても活躍し、エッセイや小説の執筆活動も行い、さまざまな“顔”を持つようになった。

「音楽活動は20代半ばから続けています。大学時代はお笑いと音楽、どちらの道に進むか悩んだほど“音楽やリズム”は僕の中にある大切なルーツなんです。もうひとつの執筆活動も、僕を構成する重要な要素。ひと言ネタでデビューしたこともあり、“言葉”そのものはもちろん、出版するしないにかかわらず、文章を書くという行為が性に合っています」

現在放送中の『ふかわふかわしてるテレビ』(BSフジ)では、日本語の奥深さを探求。言語学者の川添愛さんとともに、ショートコントやトークを通して日本語の面白さや魅力を伝えている。

「言葉は時代とともに変わっていくもの。正しいかどうかだけでは決まらないから、変容する日本語をただただ楽しんでいます。生き物のような面白さを体感してもらう番組ですね」

お笑い・音楽・文章─。さまざまな表現の中でも“本来の自分”に近いのは、どの活動なのだろうか。

「僕という存在の“原液”があって、活動や場所によって濃度がバラバラなんです。団体芸のバラエティー番組は、それぞれが自分の色を出し合って一つの絵を完成させるので、僕の色はいちばん希釈されています。

その点、音楽や文章は、濃度が濃く、より原液に近いでしょうね。実はいまだに『ふかわさんの本、初めて読みました』『DJもやっていることを知りませんでした』なんて驚かれることもしばしば。世間には、まだ“バレてない自分”がたくさんいるんです。もしかしたら、バレないまま死んでいくのかもしれません(笑)」

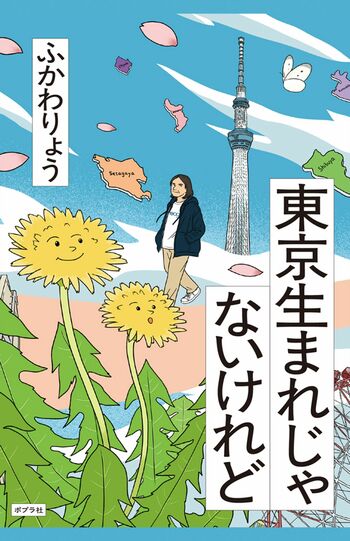

そんな“純度の高いふかわりょう”に出会える一冊が、10月に発売された『東京生まれじゃないけれど』(ポプラ社)だ。

この本を片手に東京散策をしてもらえたら

「東京新聞」で2年間連載されたエッセイ「東京23区物語」をまとめた同書。『笑っていいとも!』の思い出が色濃く残る新宿や、昭和にタイムスリップしたような日暮里の純喫茶でのひとときなど“ふかわりょうの視点”で東京の街を切り取っている。

2本のたんぽぽが、桜の花びらと会話をするエピソードもあり、虚実入り交じる独特な世界観が魅力だ。

「エッセイでは、読み手に感情を押しつけず、自己批判も織り交ぜながらドライに綴るように意識しています。この連載を通して改めて感じたのは、東京という街の新陳代謝の早さ。特に最近は多くのエリアで再開発が進み、街がどんどん変化しているので“23区の今”を写したスナップショットとしても楽しめると思います」

タイトルからも、30年住んでもなお縮まらない、東京とのほどよい距離感がにじむ。

「今回は、愛着のある場所だけでなく、初めて足を踏み入れた街についても書きました。東京って、誰にとってもしっくりこないところがあるかもしれません。ですが、この本を片手に、東京散策をしてもらえるとうれしいですね」

“まだバレていないふかわりょう”と一緒に、晩秋の東京を歩いてみよう。

最新刊『東京生まれじゃないけれど』

(ポプラ社 税込み1760円)

取材・文/大貫未来(清談社) 撮影/山田智絵

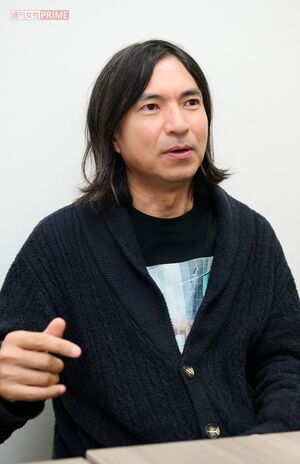

ふかわ・りょう 1974年、神奈川県生まれ。1994年にお笑い芸人としてデビュー。長髪に白いヘアターバンを装着した「小心者克服講座」でブレイクを果たし、あるあるネタの礎を築く。ROCKETMAN名義でDJを続けながら、稀有なセンスとキャラクターで芸能界を漂う。『世の中と足並みがそろわない』(新潮社)、『日本語界隈』(共著、ポプラ社)など著書多数。