1年間にわたる放送が終わり、最終回を迎えた『べらぼう』。視聴率こそ中盤以降は8~9%台を推移したものの(最終回は9.5%:関東地区、ビデオリサーチ調べ)、それも昨今のテレビ離れを考えれば仕方のないこと。ファンたちからの支持は高く、不評が少ない大河ドラマでもあった。

そんなドラマを盛り上げ、株を上げた俳優は誰だったかを、1年を通して振り返りたい。

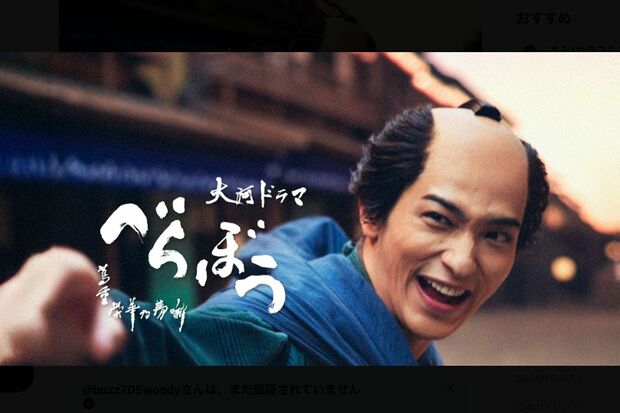

蔦屋重三郎演じた横浜流星と花魁・瀬川を演じた小芝風花

まず一番に思い浮かぶのが、主人公・蔦屋重三郎(横浜流星)と幼なじみの花魁・瀬川を演じた小芝風花。気っぷのいい物言いで「蔦の重三!」と啖呵を切る姿は格好よく、一方で客を取る様子を蔦重に目撃される衝撃的なシーンも体当たりで演じて視聴者を驚かせた。ようやく蔦重と結ばれたのも束の間、自ら身を引いて去っていき、冒頭3か月だけの出演だったが、視聴者に瀬川ロスを引き起こした。

小芝は24年末をもって所属事務所をオスカープロモーションからトップコートに移籍。25年7月期はTBS日曜劇場『19番目のカルテ』でヒロインを演じ、キリンビールのCMも始まるなど、今後は大人の役者へのスライドが期待される。

同じく序盤の立役者だったのが、平賀源内役の安田顕。江戸随一の天才で奇人という面ばかりがクローズアップされがちだが、危なっかしい山師でもあり、なぜ悲劇の最期を迎えたかを、説得力を持って演じきったのは見事。残念ながら本人の再登場はなかったが、終盤でも絵師・写楽の正体は平賀源内だと噂が流れるなど、物語の最後まで存在感を放ち続けた。

安田は同じ『TEAM NACS』の大泉洋の陰に隠れていたが、確かな演技力と実は二枚目の風貌で制作サイドからの信頼は厚く、24年の『大奥』と本作の圧巻の演技で評価は確たるものとなった。『べらぼう』以降は『ダメマネ!』『怪物』『奪い愛、真夏』『絶対零度』と重要な役での出演が相次いでおり、今後は主演俳優としての活躍を期待したい。

この2人の喪失感が大きかった中盤以降、大事な役割を担ったのが喜多川歌麿役の染谷将太。不遇な少年時代を蔦重に救われ、叶わぬ好意を抱き、愛憎入り交じった複雑な感情表現は、若い頃から演技派と見られてきた染谷の真骨頂だった。『シナントロープ』の不気味な役も含め、今後も難度の高い役を任されそうだ。

蔦重の妻・ていを演じた橋本愛も中盤以降を支えた一人。江戸時代の不格好なメガネ姿で、吉原を毛嫌いするていは、視聴者に愛された瀬川の後のヒロインとしては完全にアウェイで登場したが、不器用に蔦重と信頼関係を築き、次第に好感度を高めていった。最終回に、瀕死の蔦重に対して戒名まで用意していた生真面目さは、臨終シーンなのに笑いを誘った。正統派の美人でありながら妙なおかしさも醸し出せる存在は貴重だ。

文化人役にはお笑い芸人らが出演

蔦重と交流した文化人役には、お笑い芸人も含めて多彩なメンバーが出演したが、中でも印象を残したのが、恋川春町役の岡山天音。堅物なのに、文人仲間たちに詫びるために、ふんどし一丁で踊るシーンは爆発的なインパクトがあったし、弾圧を受けて切腹しながら、豆腐の角に頭をぶつけて死ぬ最期も印象的だった。

春町自害のエピソード後に筆者が墓参りをしたところ、年配者から若者までがお参りに訪れていた。岡山は夜の15分ドラマ『ひらやすみ』では主演に起用され、今後も個性派として重宝されそうだ。

もちろん主演の横浜流星も実力を遺憾なく発揮した。1話を観て、あんなにイキのいい江戸っ子の役が似合うことに驚かされ、蔦重の見せ場はもちろん、周囲の芝居が横浜の受けで笑いにつながるシーンも多数あった。座長が揺るぎないからこそ、周囲が安心して芝居が出来た面もあると思う。

自身では映画『国宝』が公開され、『べらぼう』をやり切った2025年までを俳優人生の第1章と捉えているようだが、第2章がどうなるのか、興味は尽きない。

『べらぼう』の大きな特徴

今回挙げたのは安田を除けば20代後半~30代前半の役者ばかりで、大河ドラマが新時代に入ったことも感じさせた。

主人公が市井の人だったのも『べらぼう』の大きな特徴だった。こうした作品は実は極めて少なく、1978年の『黄金の日日』で市川染五郎(現在の二代目松本白鷗)が桃山時代の商人・呂宋助左衛門を演じ、たくましく生きる堺の商人たちを描いたのが代表的。同作は躍動感あふれるドラマとして大河史上でも語り草になっている。

松本潤の『どうする家康』や2026年の『豊臣兄弟!』など、大河ドラマは武将やその周辺人物のドラマが多く、それは大河らしいスケールの大きさを生む一方、商人など市井の人物が主人公になると、視聴者にとってはより身近で親しみやすくなる。『べらぼう』も吉原に生まれた蔦重が自身の才覚で成り上がっていく姿が痛快だった。

一方で、為政者側の人物ならそれなりに記録も残っているのに対し、蔦重のような庶民は十分な記録が残っていないことが多い。ドラマ化が難しい分、想像を膨らませ、自由に創作できる面白さもある。

蔦重は吉原の出身で、同時期に瀬川という花魁がいたこともわかっているが、ふたりにどの程度の接点があったかはわからない。それをあんな悲恋物語に仕上げ、老中・田沼意次(渡辺謙)や松平定信(井上祐貴)らとの関係も、あってもおかしくない範囲で創出した。

中でも、大人気を博した浮世絵師・東洲斎写楽は、わずか10か月の活動期間で約140点もの作品を制作して姿を消し、正体が誰かわからない浮世絵界最大の謎だった。それをどう解釈するかは、『べらぼう』スタート時から注目されていたが、蔦重がまとめ役となって、多くの文化人が共作をしたということにしていた。

さらにそれを、人を将棋の駒のように弄び続けた一橋治済(生田斗真)への復讐にも絡めて、最後は影武者を使って島流しにするなど、史実が破綻しない範囲で辻褄を合わせていた。影武者となった斎藤十郎兵衛(生田=二役)は写楽の正体の最有力候補とされている人物で、後世の我々がそう想像するようになったのも、すべて蔦重の仕組んだことだという筋立てには唸らされた。(ただあそこまでの悪人として描いた治済には、落雷で死ぬのでなく、島で途方にくれる姿も見たかったが…)

フィクションの面白さを存分に味わわせくれた意味では、もともと実力派の脚本家・森下佳子も株をさらに上げた一人といえるだろう。一年間、楽しませていただきました。