体調は「最悪」だという。

取材場所である「銀座高須クリニック」の応接室のソファに背中を預けながら、高須克弥院長は笑う。

高須克弥院長の体調は

以前であれば、「あのね」と声を弾ませながら、前のめりになって、まるで子どものように喜々として語り続けた。その姿に鑑みれば、終始、もたれかかるように応じる様子は、体調が芳しくないことを想像させた。

「熱は出るし、頻尿だし、よく眠れないし」

そう言って渋い表情を浮かべる。がんが見つかったのは2015年。もう10年がたつ。だが、顔だけ見ると、がんに侵され、闘病している人間だとはとても思えない。肌つやは良いし、頬だってやつれていない。こちらの頭がこんがらがる。

「だって、苦しい顔にならないように整形してるんだから。暗い顔を見ても、誰も面白くないでしょ?」

詳細はこうだ。眉の上部分を切除して、上まぶたを引き上げて縫合することで、たるみを改善。人中短縮術で鼻の下を短くし、フルフェイスリフトを施すことで、顔や首のたるみを解消した。抜糸後は、自分でしわ取りの注射を打った。その経緯は、自身のYouTubeチャンネル内の「高須克弥 再生プロジェクトチャンネル」で公開している。

美容医療が、まだ日陰を歩んでいた時代、1976年に高須院長は美容整形の専門クリニック「高須クリニック」を設立した。包茎手術を定着化させたかと思えば、院長自ら名づけた“プチ整形”、すなわちボトックス注射、ヒアルロン酸注射、切らない二重術。

そのほか、脂肪吸引・脂肪注入、豊胸手術、まぶたのたるみ取り、フェイスリフトなどの若返り術など、現在メジャーになっている施術を幅広い層に浸透させ、美容整形ブームをつくり出した。非常識を常識に。それが高須克弥という生き方だ。

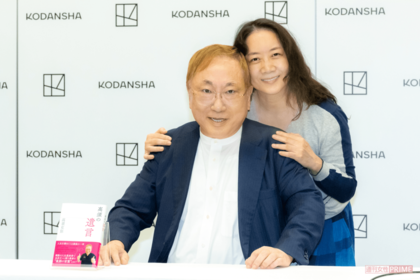

高須院長のモットーに、「人生劇場」という言葉がある。舞台裏もひっくるめて、エンターテインメントにしてしまえ。今年10月に上梓した、これまでの人生と、がんとの向き合い方を振り返った『高須の遺言』(講談社)には、その哲学が綴られている。

「遺言」という過激なタイトルは、「出版社が勝手につけただけ」と前置きしたうえで、「いつ死んでもいいと思っているけど、簡単に死ぬつもりはないから、遺書にはならないんじゃない?」とちゃかす。話していくうちに、高須院長のエンジンがかかってきたことが伝わってきた。

「がんって、とっても良い病気なの。見つかったからといって、すぐに死ぬわけじゃない。早期発見なら、治る可能性だって高まる。突然倒れて、そのまま死んでしまうよりも、計画性を持って病と向き合うことができるんだから。周りだって優しくしてくれます」

高須院長が医大生だったころ、心筋梗塞や肺炎で亡くなった高齢者の検体を解剖していると、その検体から必ずがんが見つかった。担当講師にそのことを伝えると、にべもなく「それがどうした。高齢者はみんながんになっている」とあしらわれた。

「直接の死因にならなくても、年をとれば誰しも身体のどこかにがんを飼っているんです。がんは闘って倒すものじゃなく、闘いながら受け入れて共生するもの」

SNSを駆使して、自身の病状を報告するのもその一環だという。

「僕の身体はボロボロ。だけどさ、国って崩壊しそうになっても、国威発揚を続ける。言うなれば、僕がやっていることはプロパガンダ!」

応接室に笑い声が響いた。どうしてもこうも、彼の言動は悲愴感から程遠いのか─。

美容整形の医師なんて「高須家の恥」

1945年、高須は愛知県幡豆郡一色町(現・西尾市)にある、本能寺の変(1582年)のころから医師を生業とする名家の長男として生まれた。祖母・高須いまは、地主でありながら医院を開業する、地域に欠かせない存在でもあった。だが、農業と漁業しかない田舎町にあって、お坊ちゃまだった高須少年は、色白でふくよかだったため「白豚」といじめられた。

「僕は、医者である祖母を尊敬していたんだけど、祖母から『あんな心の貧しい人になっちゃいけない』と教えられた。だから、いじめられると、『君たちは心が貧しい』って反発していた。そう言うと、また殴られるんだけどさ」

叩かれても、どこ吹く風。その姿は昔も今も変わらない。自らの信念を曲げない高須少年は、学績は常にトップ。名古屋市にある進学校・東海高校を卒業すると、昭和大学の医学部へと進学した。「本当は漫画家になりたかったんだけど、代々医者だからさ」と口をとがらせるが、昭和大学の医学部で出会ったのが、その後、妻となる高須シヅさんなのだから、人間万事塞翁が馬だろう。

「高須家には整形外科医がいなかったから、僕は大学院で整形外科のコースを選んで、傷口をきれいに修復、再生させる形成外科も学んだ。1970年に交換留学生としてドイツのキール大学に行ったんだけど、そこで患者の鼻を小さくする美容整形手術を見て驚いた。面白いなって思って、熱心に勉強した」

日本で、美容整形手術が正式に「医療行為」として認められたのは1978年。それ以前は、社会的には「危険な施術」という位置づけだった。しかし、コンプレックスを持つ人々は、危険を承知で手術を依頼。整形を希望する人は、後を絶たなかった。

美容整形の夜明け前。大学院を修了した高須青年は、1974年に一色町で「高須病院」を開業する。当時の最新技術を提供するのだから、当然、歓迎されると思っていた。

「きれいに治して、すぐに退院できるようにしたら、かえって患者が来なくなった(笑)。みんな、休業補償の認定が欲しいから、治療を長引かせてくれる病院に行くの。病院の事務長から『下手な医者のほうが売り上げがいい』と言われて、ものすごく頭にきた。だったら、保険診療をやめて、自費のクリニックをつくろうと思った。自分が学んだことを生かせる二重まぶたや、鼻を高くする施術をする美容整形専門のクリニックを開業してやろうってさ」

だが、代々医師の家系である高須家の親族は猛反対した。前述したように、美容整形は「医療行為」として、まだ認められていなかったからだ。

「そりゃそうです。美容整形は、病人じゃない人間を診る科です。病人じゃない人間にメスを入れるなんて、やっぱり外道です。医師免許を与えられ、いろんな権限だってある。それなのに、その武器を使ってお金を稼ぐ仕事が美容整形ですから」

「高須家の恥」。そう後ろ指をさされたが、一人だけ共鳴する人がいた。大学で知り合い、卒業後まもなく結婚したシヅさんである。産婦人科医を経て、自身も美容外科医となった彼女は、美容医療は幸福追求の治療“サーチ・オブ・ハピネス”と呼んだ。

「形成外科は医者が納得するための技術だけど、美容外科は患者さんの幸せのためにある。本人が幸せだと感じられるように。若返りも本当に若返らなくていいし、たとえブスのままでも自分が美人だと思えればいい」

患者が喜んでくれるんだったら、喜んで日陰を歩いてやろうじゃないか。ただし、やる以上はアッと言わせてやる。高須院長は、名古屋の大通りに「美容外科高須クリニック」を開設。料金は一律にして、気軽に訪れられる雰囲気を演出した。そして、このとき生まれたキャッチコピーが、今に続く「自分を楽しんでいますか? Yes高須クリニック!」。考案したのは、シヅさんだった。

「夫婦っていうより戦友。うん、戦友なんだ」

視線を外して、言葉を探すようにつぶやいた。

医業停止処分の後、最新整形で別人に

戦略はズバリと当たった。患者は殺到し、瞬く間に年商は60億円に届いた。話題の人となった高須院長は、当時の人気テレビ番組『11PM』(日本テレビ系)の準レギュラーとして登場するようになり、“絶倫ドクター”というニックネームで、世間一般にも知られるようになる。

当時の風貌は、いかつい眼鏡にちょび髭、髪形はパンチパーマ。この風体で、「包茎は時代遅れです!」などと喧伝していたのだから、怪しいにもほどがある。そうそう、この時代の高須院長は顔そのものも違う。

「積極的にメディアに登場していたのには理由があって、美容整形でうまくいった人って、他人に漏らさないんです。整形を公にしないから口コミで広まらない。だから、僕が広告塔にならないといけないと思ったの」

破竹の勢いで業績を伸ばし、全国に「高須クリニック」をチェーン展開。経営拡大に乗り出した。しかし、他方からは「金儲けしか頭にない医師」と揶揄された。

「そんなことないですよ。だって僕は計算が苦手で適当。儲けられないんだから」

むちゃくちゃな言い分だが、実際、そのとおりなのだ。1990年に約9億円の脱税容疑で起訴された際、税金の申告書にあった署名欄のサイン(その当時の経理担当が署名したサイン)を見せられ、「これはあなたのですか?」と聞かれると、「いっぺんも見たことがありませんし、僕のサインはこんなサインではありません!」とばか正直に答えてしまった。

それでも申告書は責任者であるあなたに最終責任があると、そのまま監督不行き届きを理由に所得税法違反で起訴……人生劇場とはよく言ったもの。落語じゃないんだから。

「それからは、お金のことはシヅ先生に一任した。結局、罰金刑の2億円を支払うことになって、僕は金儲けには向いていないとわかった(笑)」

最高裁まで争ったが、1997年に有罪判決が下されると、厚生省(現・厚生労働省)から1年間の医業停止処分を受けた。

「僕は、2000年に国際美容外科学会の会長に就任することが決まっていたの。スピーチもしなきゃいけないから会場の度肝を抜いてやろうと思った。それで医業停止処分中に、あることを思いついた」

何をしたのか?

「シヅ先生に若返りプロジェクト責任者になってもらって、世界中の著名なドクターに自分の顔に美容整形手術を行ってもらったんだ。『20歳の若返り』と銘打ってさ。

フルフェイスリフトや上下まぶたのたるみ取りなんかのときは、当然、手術は局所麻酔で、途中で僕が『もう少し首と額の皮膚を引っ張り上げろ!』なんて指示を出すんだけどね。さらに、バッカルファット除去、ゴールデンリフトも」

パンチパーマのいかつい顔から一転して、優男風の顔にメタモルフォーゼすると、当時、有色人種には不可能といわれていた、肌の若返り手術「ハードケミカルピール」をシヅさんが施術した。ロジック的には「できるはず」。二人には信念があった。その信念とは、成功するという意味だけではない。シヅさんは当時、こう語っていたという。

「うまくいかなかったらいかなかったで、すごく財産になる。成功したら、高く評価されるのだからやりなさい。せっかくやるんだから、息子たちにも練習させなさい」

国際美容外科学会に院長が姿を現すと、場は大いに沸いた。「ミスター高須が別人になってるぞ!」「一体、何が!?」。新しい可能性を、新会長が自らの顔でもって、文字どおり切り開いた……いや、切開した瞬間だった。

「医師免許が使えなくなったって、できることはあるということ。逆に、停止したからこそ、やれたこともたくさんあった」

高須クリニックと聞くと、広告塔である院長の顔が即座に浮かぶだろう。しかし、シヅさんなくして、今日の高須クリニックはありえないのだ。

47年間連れ添った伴侶との別れ

そのシヅさんに子宮がんが見つかったのは、それから1年後のことだった─。

「持って3年」と医師から宣告されたが、高須院長は「余命宣告は医師の自己保身にすぎない」と切り捨てた。自分の命は、自分で決める。最先端の治療をやれるだけ試みた。「死ぬときに病院なんて、まっぴら。家で死にたい」と言うシヅさんの希望を叶えるため、自宅を病院並みの設備に改造し、家で過ごせるようにした。主治医は、高須克弥その人である。

シヅさんは、よくこんなことを話していたという。

「がんは一番ラッキーな病気よ。すぐに死なないから。あと何年生きられるか、計算できるから」

《闘病なう》。そのマインドは、今に始まったことではない。がんとポジティブに向き合う高須院長を、「強がりでは?」と考える人もいるかもしれない。だが、人間はもっと想像力豊かな生き物だ。

精力的に毎日に意味を見いだし、病の身でありながら夫婦そろって旅行にも出かけた。韓国旅行では競馬で万馬券も当てた。3年どころか9年の月日が流れた後、47年間連れ添った妻は転移性肺がんによって、65年の生涯に幕を閉じた。

亡くなってから2か月後の2010年5月、週刊女性は高須院長に胸中を聞いている。「思い出の品はありますか?」という問いに対して、「思い出の品なんてないよ。家、全部がそうだし」と考えあぐねると、「そうだ、これだよ、これ!」と、院長はあるものを指さした。自身の顔である。

死を覚悟した2人にとって、病床での時間は濃密だった。

「充実していた。漫然と生きているのはよくないと思い知った」

そう語る院長に、尿路系がん細胞が見つかったのは2015年のこと。

精査の結果、腎臓と膀胱にまで転移していた。

その3年後、がんであることを自身のX(当時はTwitter)で公表。自らの身体を実験台に、さまざまな治療法を試す姿は、今なお大きな話題を呼ぶ。深く濃密な時間の中に、再び高須院長はいる。

「ものすごい立派ですよ。クオリティー・オブ・ライフをすべて無視して闘ってますから。普通であれば、つらくてしんどかったらもう闘わないで、痛みだけ取り除いてくれって終末医療に向かってもおかしくない。でも、この人はずっと闘ってる」

漫画家であり、院長と事実婚の関係にある西原理恵子さんは話す。

二人の出会いのきっかけは、西原さんが週刊誌のエッセイに、

《高須クリニックのCMのなんと下品なことか。でも好きだ。あなたのお友だちになってやってもいい》

と書いたことだった。その記事を読んだ高須院長は、西原さんにファンレターを送り、交流が始まる。当時は、互いに伴侶を持つ身だったが、家族ぐるみで親交を深める間柄に。本誌の取材で、過去に西原さんは高須夫妻をこう評している。

《院長は常に奥さまに口応えはしない。右を向けと言われたら、右を向く。シヅ先生は管制塔。院長は、管制塔が必要なタイプだから。そして、二人一緒に同じ方向に向かっていく、何かの野生動物を見ているよう。何度生まれ変わっても一緒になって、力を合わせて生きていくんだろうなって思いますね。理想の夫婦であり、憧れです》

憧れるにはわけがある。西原さんの夫であるカメラマンの鴨志田穣氏はアルコール依存症で、DV問題を抱えていた。修羅場を経て離婚するが、直後に鴨志田氏にがんが見つかる。二人三脚でシヅさんの闘病を支えていた高須院長は、西原さんにこんなアドバイスを送った。

「わずかな期間でもいいから一緒にいてあげたほうがいい」

その言葉を受け入れた西原さんは、元夫の最期を看取り、喪主まで務めた。シヅさんが他界すると、高須院長も独身に。二人の関係は、信頼できる友人から恋人へと変わり、その日常は『ダーリンは70歳』シリーズ(小学館)で描かれている。

「一緒にゴロゴロ」がデート

二人は現在、高須院長が都内で過ごす週末を中心に時間を共にしている。この取材が行われた金曜日は、「このあとデートに出かける」らしい。クリニックにいた西原さんに同席をお願いしたところ快諾してもらった。西原さんは言う。

「万年手術室にいるみたいな人。科学の人だから最短、最速、最善を目指し、新しい技術を覚えて、新しいもので刷新していく。私なんかはすぐに諦めちゃうのに、絶対に諦めない。第2、第3の道を探す」

隣で聞いていた高須院長は、「ホントに僕と西原は真逆!」と笑う。西原さんが続ける。

「この人は、『ピンチはチャンス』とか恐ろしいこと言うじゃないですか。私からしたらピンチはピンチだよって」

「本当に、ピンチはチャンスなんだよ」

「撤退だよ、撤退」

二人の会話は、まるで夫婦漫才である。

「克弥は“国のために”って人だけど、私はアナーキーだし。全然、相いれない」

「僕は西原のことはクマだと思ってるの。クマが勝手にごはんを食べていたら怒る気にもならないでしょ。違う生き物だと思えば、腹も立たない(笑)」

だけど、二人は仲が良い。西原さんは、「私は管制塔にはなれない」と言い、「お互いただただ付き合っている彼女と彼氏というだけ」と話す。それで十分。人生は、そういう人がいるだけで楽しいだろう。

高須院長は、自分が死んだら西原さんに喪主を務めるように伝えている。だが、西原さんは断固として拒否すると言い、理由をこう語る。

「あまり先のことは考えたくない。“有限の恋”は、今日と明日のことだけ考えればいい。ここから先、そんなに人生って変わらない。変わらないんだから、一日でも多く楽しみたいじゃないですか。せっかく一緒にいるのに、メソメソしたらもったいない」

どんなデートをしているんですか? そう尋ねてみた。

「一緒にゴロゴロしてるだけ(笑)。具合が悪くなる前にマッサージに行こうかとか。彼氏、彼女の関係だけど、内面的にわかり合っているとかじゃないんですよ。わかり合おうとするとケンカになるでしょ。若いときに体験した男とのケンカなんて、もう二度としたくない。そんな元気も時間もないんだから」

酸いも甘いも嚙み分けてきたからこそ、「わかり合わなくていい」。老いや病気を克服する技術がどれだけ進歩しても、人間には医学ではどうにもならない瑕疵がある。それをわかり合おうとするな。ただ、一緒にいられればいいではないか。

「わかり合わなくったって一日は濃い」。そう言って高須院長も頷く。

「西原は、『先のことは考えない』とか言うけどさ、自分の誕生日が迫ると、『来月は誕生日だから、上海蟹を食べに行こう』とか言うんだよ。しかも、誕生日月間とか言って、ずっとうまいもの食わせろ~って言ってくるの(笑)。ちゃっかり考えてんだよ」

「私たちの関係は、“推しとオタク”みたいなもんだからそれでいいの(笑)」

手を握り合う姿は、老いらくの恋というには、あまりにみずみずしい。ちなみに、「西原にお金をあげるつもりはない」そうだ。

「遺産として、愛車とゴルフ場の会員権だけ渡すって遺言状に書いてるの。彼女は運転できないし、会員権も女性はお断りのゴルフ場。でも、西原ならきっと何かしてくれると思うんだ。それが楽しみで仕方ないんだよ」

「“死ぬ死ぬ詐欺”呼ばわり(笑)」

高須院長のXのプロフィールには、篤志家、教育者、売れないものかき─といった肩書が並び、最後に申し訳なさそうに「医者もできる」と書かれている。そして、その中ほどには「全身癌」とも。医学用語に「全身がん」という言葉はない。

複数のがんがある状態を、通称として「全身がん」という言葉が使われる。つまり、高須院長は、現在、複数のがんに侵されている。だが、浄土真宗の僧侶でもある高須院長は、“受け入れること”が大事だと、がんの恐怖を意に介さない。

「どう向き合うかが大切なのに、“勝つ”とか“克服する”が前提になっているのはおかしいと思わない? 高齢者に、『病気に負けないで! 頑張って!』って、無理があるだろって。がん=かわいそうみたいなイメージがあるけど、それって世間が勝手に決めつけているだけ。僕は、自分の身をもって、それを変えたいの」

うまくいったら自分のためになる。うまくいかなかったら後学のためになる。どっちに転んでもメリットはある。「20歳の若返り」の意志は、生き続けている。

それだけではない、高須院長は今なお現場に立ち、自ら執刀も行っている。

「僕が尊敬する美容外科医にイヴォ・ピタンギ先生がいる。エリザベス・テーラーやサルバドール・ダリの主治医だった人。彼は、死ぬ直前まで現場で執刀していたんだけど、僕もそうありたい」

美容整形業界を開拓し、包茎の価値観を変えた、プチ整形の生みの親。国税局に脱税を指摘され重加算税20億円、バブル崩壊で借金100億円。2度の大震災では、被災者への治療を1年間無料にし、がん治療の実験台を自ら買って出る。

何より、自分の顔を変え、「整形を施してないのは、あとは爪くらいかな」とさらりと言ってのける、『全裸監督』ならぬ『全身整形』─。規格外の美容外科医だからこそ、今なお「高須院長に執刀してほしい」という患者が列をつくる。加えて、故郷の一色町にある、高須クリニックとは別の総合病院「高須病院」と、その敷地内にある介護老人施設で往診も続けている。本当に、この人は全身がんなんだろうか。

「ピタンギ先生は、母国ブラジルでリオデジャネイロ五輪が開催されたときに聖火ランナーを務めたの。その翌日にコロッと死んじゃった。憧れますよ」

ある日突然。それが理想的だと笑う。

「それにさ、がんになってずいぶんたつから、Xでは『高須死なないじゃん』みたいに言われるの。“死ぬ死ぬ詐欺”呼ばわり!」

気がつくと、いつものように前のめりになって話し始めていた。

「春夏秋冬でいえば、僕の人生は冬を迎えている。案外、冬も楽しいもんですよ。ウインタースポーツがあるように、そのときにならないとできないことがたくさんあるから。

そうそう! 僕の肉体がなくなっても、思考や会話を記録・データ化した“AI高須”を画策しているから、この取材も読み込ませよう」

その姿は、子どもが新しいおもちゃを見つけたときのようである。どんな状態になろうが、自分を、人を楽しませることを忘れない。

「この世に生きている間に起こったことは、この世の中で解決できるはず」。それが高須院長の口癖だ。そして、こう続ける。

「だったら、やりたいことはやったほうがいい」

本人は人生の冬を迎えていると言う。だが、とどまることを知らない熱量によって、2度目の春の中を生きているようにしか見えない。

<取材・文/我妻弘崇>