《大きくなったら、ぼくは博士になりたい。そしてドラえもんに出てくるようなタイムマシーンを作る。ぼくはタイムマシーンにのってお父さんのしんでしまう前の日にいく。そして「仕事に行ったらあかん」ていうんや》

小学校進学前に、父を過労自死で失ったA君が小学1年生で書いた作文だ。

A君の父は1日16時間も働く市職員だった。胃潰瘍になっても、責任感から通院しながら土日も出勤、市議会への資料作成に腐心した。だが疲労の極みで作成した資料は、部下に任せた部分に、そのまま市条例にするのは許されない間違いがあった。やり直す時間がない……。追い込まれた父は11通の遺書を残し自死。

A君は遺書を5年生のときに読み、泣いた。

《笑顔のAの顔が忘れられない。こんな幼い子を残して、おとうさんは…。お母さんの言うことを良く聴いて、助けてやってください。本当に御免なさい》

そして、A君は中学3年生のとき、「命こそ宝」と題した作文を書いた(概要)。

《父は心身ともに過労し、うつ病になってしまいました。同じ仕事をする人がもう1人いたら、父は死にませんでした。僕は、仕事のための命ではなく、命のための仕事であると考えます》

愛する家族がいる。子どもが傷つくとわかっている。それでも自死の道を選ぶしかない働かされ方が常態化している。残された遺族はとてつもなくつらい。それでも、その労働環境を是正しようと奮闘する遺族もいる。

そこに共通するのは「過労死は他人事ではない」というメッセージだ。

◆ ◆ ◆

郵便局での夫の自死は劣悪な労働環境が原因だと主張し、妻が日本郵便に民事訴訟を起こしたのは2013年。裁判は、埼玉地方裁判所の和解勧告を受け、今年10月12日、日本郵便の謝罪をもって終了した。

日本郵便の職員、大高悟さん(仮名)は、2010年12月8日、勤務する埼玉県の『さいたま新都心郵便局』の4階から飛び降り自死した。享年51。当日朝、駅の階段で妻の清美さん(仮名)と手を振り合って別れたばかりだったので、とっさの自死と推測される。

悟さんは'06年に巨大郵便局、さいたま新都心郵便局に異動するまで、地方局で20年間ゆったり働き、休日の家族サービスも欠かさなかった。だが、同局に異動後、定時には終わらない広範囲かつ遠距離の配達を任され、誤配などのミスで300人の職員の前で仲間が反省を強制されるパワハラに萎縮し、年賀状のノルマ押しつけに苦しんだ。

精神疲労の蓄積を覚えた悟さんは、「巨大局は自分に合わない」と幾度も小さい局への異動願を出したが、会社の産業医は「まだそんなこと言うのか!」と一蹴した。結果、悟さんは3度もの抑うつ状態を発症し、そのたびに数か月の休職と復職を繰り返し、服薬しながらの勤務を続けた。

'10年12月1日。心身の疲れから受診すると、精神科医は即座に休職をすすめた。だが、12月という最多忙期には休めないと悟さんは出勤を選び、1週間後の8日、自死する。

突然の夫の死に茫然とした清美さん。心配したのは、残された小学生の子ども3人が、「お父さんは悪いことをしたの」と誤解しないかだった。清美さんは法廷闘争を決意する。

「夫のためだけではありません。同じ被害者が出ないよう労働環境を改めてほしいんです」

裁判で同郵便局は全面的に争う姿勢を見せた。自死はあくまでも悟さんに責任があるのだと。だが、証言台に立った元上司たちは、「労務管理は適正だった。メンタル疾患者はひとケタしかいなかった」と主張するも、「ならば、メンタル疾患者である故人を知っていたはず。なぜ遠方かつ広範囲の配達をさせたか?」との原告弁護士の質問に答えられなかった。悟さんの異動願も見ていなかった証言も引き出され、労務管理のずさんさが露呈した。

裁判所はこれらの答弁を重くみて、今年3月に和解勧告。そして、「被告は、亡A(悟さん)が同局に転入後に抑うつ状態を罹患したこと、異動願が叶わなかったこと、自死に至ったことに遺憾の意を表する」との日本郵便からの謝罪、および和解金の支払いを盛り込んだ和解が成立したのだ。

和解の記者会見で清美さんは「子どもたちに“お父さんは悪くない”と報告できます。今年12月の七回忌を前の和解でよかった」と安堵の顔を見せた。

だが、問題が終わったわけではない。日本郵便では毎年数十人が自死し、メンタル疾患での休職者も3ケタを数えると推測されている。裁判を支えた『さいたま新都心局の責任を追及する会』の倉林浩さんは「今年も某局のボイラー室で役職者が首つり自死した。労働環境を改めない限り、同じことが起こります」と闘いが道なかばであると訴えた。

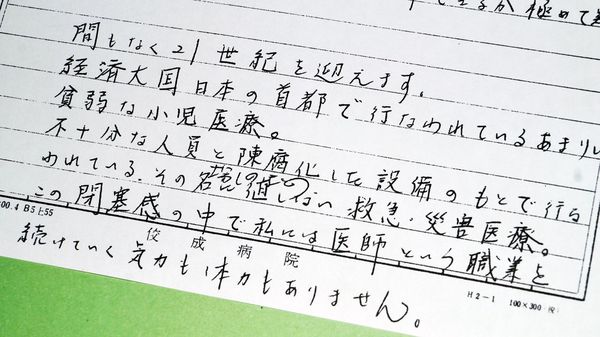

「この閉塞感の中で…気力も体力もありません」

和解記者会見を見守っていた1人に市民団体『全国過労死を考える家族の会』(以下、家族会)の東京代表、中原のり子さんがいた。

夫の小児科医、中原利郎医師は過労からうつ病を発症し、1999年8月16日、都内の病院屋上から飛び降り自死した。享年44。

日本の勤務医の多くは、日中の外来診察のあと徹夜の当直をこなし、そのまま再び日中外来をこなす36時間労働を月平均4回弱も行っている。中原医師は最多で8回も行っていた。

しかも病院では6人いた小児科医が退職で4人に減り負担が増えたのに、辞めた1人である小児科部長の後任として中原医師が部長代行を務めることに。病院の売り上げや経費削減にも心を削り、睡眠薬を常用するほどに疲れ果てていた。「このままでは病院に殺される」と家族に漏らし、はたして、自死した。

直後、中原医師の机から遺書ともいうべき「少子化と経営効率のはざまで」と題した書面が見つかる。そこには、小児科医が減るのに反比例して負担が過重になる現状が綴られ、「この閉塞感の中で医師という職業を続けていく気力も体力もありません」との言葉が吐露されていた。

これを読み、中原さんは「これだったのか!」と夫の死を理解し、「夫は何も悪くない。家族も悪くない。夫の死は個人的な死ではなく、社会的な死だ」と即座に闘うことを決意した。

'01年、夫の死の労災認定を労働基準監督署に求めるが、労基署は「当直は労働ではない」との理由で「不認定」を決定。'04年、東京地裁に不認定取り消しを求めた行政訴訟は'07年に勝訴が確定。'02年に病院を相手取った損害賠償請求は'10年、最高裁が和解勧告を行い、病院の謝罪と和解金の支払いで解決に至る。闘いは実に10年に及んだ。

「弱いから死んだ」偏見にさらされる遺族

そして中原さんはまだ闘っている。家族会の東京代表として傍聴支援などで過労死遺族を支え、過労死根絶への活動を続けている。

「遺族で声を上げるのはごく少数です。突然、家族を失うと正気でいられません。例えば専業主婦なら、葬儀のあとで間髪をいれずハローワークに並ぶため精神的余裕をもてない。声を上げたくても、そのやり方も知りません。そして、自死には“死んだのは弱いからだ”との偏見があるんです。その偏見で子どもがイジメられるのではと恐れ、多くの人が家族の自死を隠蔽しています」

電通の女性社員の過労自死に対し、武蔵野大学の長谷川秀夫教授が「残業が月100時間を超えたくらいで過労死するのは情けない」との自己責任論をネットで展開したのは記憶に新しい。偏見は確かにあるのだ。

実際、家族会に相談する遺族は氷山の一角。労災請求により判明した過労死は'00年度の約1000件から'13年度は2100件へと倍増したが、実態はその数倍と推測されている。

厚生労働省の過労死の労災認定基準は月80時間以上の残業が数か月も続くこと。だが、そもそも労働基準法は週の労働時間を40時間と定めているのに、なぜ長時間残業が許されるのか。実は、労基法こそが36条で無制限の残業を認めている。だからこそ家族会が目指したのは、過労死を根絶する法の制定だった。

'11年、家族会が中心となった『過労死防止基本法制定をめざす実行委員会』が作成したのが『過労死防止基本法(案)』だ。

実行委員会は、基本法案で「過労死はあってはならないと国が宣言する」「過労死をなくすための、国・自治体・事業主の責務を明確にする」「国は、過労死に関する調査・研究を行うとともに、総合的な対策を行う」の3つを国に求め、同時に100万人署名運動にも取り組んだ。

その運動で、中原さんは与野党を超えた国会議員の協力を仰ごうと決意。そして、全国会議員750人にファックスを流した。コピー文章ではない。出身地や出身校、所属などひとりひとりの議員の背景に合わせ文章を練り、朝から夜まで丸3日間をかけて送信し、最後は、「身体が動かなくなった」(中原さん)

それでも、ファックスの最後の「お電話をください」に応じて丁寧な電話をくれる議員は何人もいた。そしてついに実行委員会が年に数回開催した院内集会では与野党議員が数十人参加するまでになり、法案は、'14年11月1日に『過労死等防止対策推進法』として施行されたのだ。

もちろん課題はある。推進法は、例えば企業に対しては、国や自治体が実施する過労死防止対策に協力するよう努力義務を謳うが、罰則はない。施行から3年後、すなわち来年に同法の見直しが行われることから、中原さんは「今度は法に魂を入れます」と決意している。

「勇気をもって訴えないと何も変わりません」

自己責任にされがちな過労死だが、「過労による交通事故死」は、さらに理解されにくい。

'14年4月24日。東京都の渡辺航太さんは空間デザイン会社『グリーンディスプレイ』(以下、グリーン社)で徹夜の22時間勤務をしたあと、原付バイクでの帰宅途上で電柱に衝突し死亡した。享年24。ブレーキあとがないことで居眠り運転とみられている。

航太さんは、事故前の5日間に限っても1日平均12時間働き、事故前1か月間の残業時間は約87時間に達していた。

航太さんは働きながら6年をかけて夜間大学を卒業した苦労人だ。就職活動も慎重だった。きちんとした生活を保証する正社員の身分にこだわった。加えて、女手ひとつで航太さんを育てた母の淳子さんとも話し合い決めたのは、「夜勤がないこと」「自動車通勤禁止の会社を選ぶこと」だった。夜勤後の自動車運転こそ事故の可能性が高いからだ。

はたして、航太さんが決めたのは、ハローワークの求人票に残業の記載がなく「マイカー通勤不可」「試用期間なし」と明記されたグリーン社だった。'13年10月に入社。植物を使ってホテルやデパートなどの空間演出を手がける仕事は、航太さんの性に合っていた。だが、求人票とは違い試用期間としての扱い。さらに夜勤もあった。最初の1か月で残業は110時間以上に達し、その後130時間超の月もあった。過労死レベルで働いていたのだ。

深夜まで残業をしては、帰りの交通機関がない。航太さんは原付バイクでの帰宅を余儀なくされていた。

「つまり、求人票は嘘でした。本当のことを書いてくれれば航太は入社しませんでした」(淳子さん)

それでも航太さんが辞めなかったのは、正社員の保証がない再就活の厳しさ、学生時代の奨学金の返済が滞る恐れ、当面の生活費の工面などを考えたからだ。

せめて疲れた身体を休める場所は会社になかったのか? あるにはある。だが、仮眠室を使えるのは女性だけ。眠さをこらえての帰宅だったと淳子さんは思いを馳せる。

'14年3月16日。航太さんは会社から口頭で正社員採用を告げられ喜ぶ。だが労働環境はそのままで、事故はその翌月に起きた。

'15年4月24日。淳子さんは、息子の死は、長時間労働を招いた安全配慮義務違反が原因だとして、会社に約1億円の損害賠償を求める裁判を起こす。

その提訴前、航太さんの友人にこう尋ねられた。

「おばさん、裁判で航太が生き返ると思っている?」

「うん」

「大変になるよ。批判に耐えられる?」

淳子さんはうなずいた。

「過労交通事故死で闘うのは、ほとんど例がない。でも、介護や医療や工事の現場でも、同じように亡くなっても訴えられない遺族がいると思うんです。提訴するのは、航太のような若者が同じ目に遭ってほしくないから。勇気をもって訴えないと何も変わりません」

グリーン社は、訴状に対し「事故の前数日間の労働時間は長くなく、過労ではない」と反論し、両者の主張は平行線だ(次回公判は12月8日10時15分、横浜地裁川崎支部で)。

淳子さんは、息子が長期旅行に出ている感覚で日々を送っているため、自宅に仏壇はない。だからこそのつらさがうかがえる。

前出の中原さんはこう強調する。

「大人の多くは“過労死なんて自分には無関係”と思っている。でも過労死はある日、突然やってきます。過労死ゼロの社会を目指す。それが私の使命です」

これ以上の犠牲者を出してはならない。

*「過労死等防止啓発月間」の今月、厚労省が主催し家族会も協力してのシンポジウムが全国29会場で開催。詳しくはhttps://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/

◎取材・文/樫田秀樹

ジャーナリスト。'59年、北海道生まれ。'88年より執筆活動を開始。国内外の社会問題についての取材を精力的に続けている。近著に『悪夢の超特急 リニア中央新幹線』(旬報社)