命を終えるとき、あなたはどこにいたいか。

日本財団の調査(※)によると、「家で最期を迎えたい」と考える高齢者は6割近くいる。しかし、実際には病院で亡くなる人が68.3%と多いのが現状。

※日本財団が2020年11月27~30日に実施したインターネット調査より。

「病院で死にたくない」

「家族に迷惑をかけたくない」という遠慮や「病院のほうが安心かも」という戸惑いもあるのかもしれない。

最期の望み、できることなら叶えたい。両親を看取るときも同様だろう。では、どうしたら実現できるのか──。実際に父親を家で看取った村井洋子さん(60代・仮名)に、そのリアルを聞いた。

村井さんの父親は当時94歳。大病を患うこともなくずっと元気だったが、「そろそろお父さんも……」となったのは、2022年の3月のこと。

「何度も嘔吐し、食事がとれなくなった父親を緊急入院させたら、病院から“膵臓がんの末期、余命は半年”と言われました。

膵臓がんは発見されたときには手遅れのケースが多く、94歳で手術や抗がん剤治療などは身体への負担を考えると現実的ではないので、そのまま退院し、“最期まで自然に任せよう、その間はできるだけ家で過ごさせてあげよう”と家族で話し合いました」(村井さん、以下同)

家が大好きだった父親は以前から「死ぬときは家がいい」と言っていた。村井さんはその願いを叶えてあげたかった。

伝い歩きだったけれど、家の中ではなんとか歩けていた父親。長く入院していると足腰が弱って歩けなくなりがちなため、「家でできるだけ長く元気で過ごせるよう、5日間で退院させてもらいました」

幸い、嘔吐の症状は治まったので、戻ってからは以前のとおり、週4日デイサービスに通う生活。同居の母親(92歳)の作る食事を食べ、トイレは自分で、入浴はデイサービスでと、それらも入院前のとおりだった。

しかし、8月にデイサービスで新型コロナウイルスに感染。症状もひどかったので10日間入院することに。

「退院してきたら、もう歩けなくなっていました。筋力が弱ってしまってね。高齢者は入院すると一気に衰弱しますよね。食事はほとんどとれず、医療用の高カロリーの飲み物が飲めたので、かろうじてそれで生きていたようなものでした」

以後は歩けないし、ひとりでトイレに行けないので寝たきりのオムツ生活に。そうなると、一気に家族に介護の負担が押し寄せてきた。

オムツ交換が日に数回。食事もやわらかいものを口に運んで介助。水分補給や入浴も介助。体温や血圧を測ったり、血中酸素濃度を測ったり……。

村井さんは父親と同居の母親、姉と、そして元気なころに通っていたデイサービスの管理者の4人で、最期に向けて介護を始めた。デイサービスを運営する法人は訪問介護事業所も経営していて、その管理者は訪問ヘルパーとして来るようになった。

日頃から父親を見ているデイサービスのスタッフが来てくれるのは、安心感があった。このほかに、以前から来ていた訪問診療の医師や訪問看護師も継続して診てくれた。

村井さんが実際に行った看取る介護

実は村井さんは、訪問介護の仕事をしている。

「ヘルパーをしながら全員のシフトを組んだりまとめ役をするサービス担当責任者で、介護職歴は25年です。姉は専業主婦ですが、以前ヘルパーの仕事をしていた経験があります。

そして92歳の母親は、義母の介護経験があり、大人のオムツ交換などに慣れていました。日頃から庭で野菜作りをしており、年齢を感じさせないバイタリティーと家事力・介護力があります」

介護はプロと経験者で固め、4人は分担を決めて最期を家で迎える準備を始めた。

母親は食事作りなどの家事中心。村井さんは早朝のオムツ替えと仕事を終えてからの夕方以降のオムツ替え、買い物、父母の通院の一部も担った。姉は日中に時間があるので、昼間の介護を中心に、母の通院に付き添った。

訪問してくれるデイサービスの管理者は、デイサービス終了後、19時30分ごろからオムツ替えや力のいる作業をしに来てくれて、父親とデイサービスにいるときのような会話をし、気持ちをほぐしてくれた。

やがて9月を迎えるとだんだん元気がなくなり、9月25日には水分がとれなくなってきた。水分がとれなくなると「あと1週間」とよくいわれる。村井さんたち家族は覚悟を決めた。そして9月30日の朝──。

「父の様子がいつもと違いました。肩を大きく動かして全身で息をしているような。それで訪問看護師さんに来てもらうと、『もう少しです……』という言葉。

私はちょっと受け入れられなくて、心の中で『嘘よ、何言ってるのよ、まだ早いわよ』と思っていましたが……、というかそう思いたかったのですが、やがて静かになって息を引き取りました」

父親が膵臓がんと知ってから半年のことだった。

自宅で看取れるかは運で左右される部分も

こうして時系列で話してもらうと、「家で最期を迎えるのは意外とうまくいくものだ」と思うかもしれない。でも、村井さんは当時を振り返り、「私たちは運がよかったんです。少しでも状況が違ったら、病院で亡くなっていたかもしれません」

と言う。では、どんな点が運がよかったのか。

●父親は膵臓がんの末期で余命が、ある程度予測できた

●それほど痛みが強くなく、苦しまなかった

●父親は暴言を吐くこともなく、穏やかな性格で、家族や専門職の介護を快く受け止めた

●介護する家族が全員健康で介護中に病気になることはなかった

●姉と村井さんは両親とは別居だった

●家族や専門職のチームワークがよく、意見の対立などがなかった

●家族の介護経験が豊富だった

父親の余命は半年。まずは「半年頑張ろう、という目標が立てやすかったのは大きいですね。これが、長引く病気だったらみんな身体を壊していたかもしれません」

また、病状が大きく変化することがなく、徐々に徐々に悪くなり、静かに亡くなったことも非常に大きかったという。良くなったり悪くなったりの変化が大きいと介護する人たちは翻弄され、とても疲れる。

そして病状の変化が大きければ受診してそのまま入院、となるケースも多いだろう。そうなるとなかなか家にも戻ることができない。

また、父親の性格がとても穏やかで、周囲の人たちの介護を自然に受け止めてくれたのも大きかった。

全員が健康だったこともポイントだが、介護により体調を大きく崩さずにすんだのは、父親の穏やかな性格も関係していたといえる。

そして、村井さんは「姉は実家まで車で2~3分のところに住んでいて、私は徒歩1~2分の距離。すぐにかけつけられるけれど、あくまで別居なのもよかったと思いますね。

家に帰れば頭を切り替えられますし、夜はぐっすり眠れます。だから健康を害さなかったのだと思います」

さらに、村井さんも姉も介護のプロ。母親も介護経験者だ。知識も技術も普通の人よりも上だから、その点でも疲れの出方が違い、また父親の健康観察なども適切だったことも、父親が体調を大きく崩さなくてすんだ要因といえるだろう。

そんな家族がデイサービスの管理者や訪問看護師、在宅医と情報共有しながらよいチームワークで介護ができたことが、「家で最期を迎える」を可能にできたといえる。

では、これだけの要素がそろっていないと「家で最期」は難しいのだろうか。

介護の専門職に任せることも大切

「そんなことはありません。まず、家族のチームワークがいいこと。そして専門職に上手に任せることも大事です」

たまたま、村井さんの場合はご自身と姉がヘルパーで母親が介護経験者だったが、介護に不慣れなら訪問ヘルパーをお願いし、介護の大変な部分を担ってもらえば解決につながる。技術の面を補ってもらえるし、介護のしかたも学べる。

また、優秀で優しいヘルパーやケアマネジャーは、家族がつらいときに、精神面でもカバーしてくれる。

「重要なのは、家族だけで介護を抱えないこと。介護職や看護師、医師などと協力し合って励まし合って介護をしていけばいいんです」

両親や身近な人たちの在宅介護を成功させるヒントが、見えてきた。

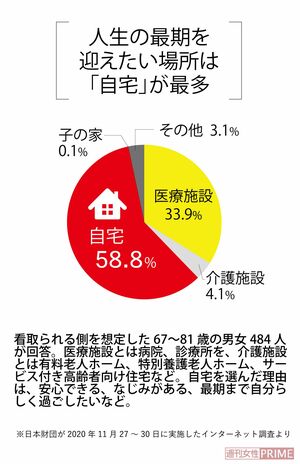

【人生の最期を迎えたい場所は「自宅」が最多】

日本財団が2020年11月27~30日に実施したインターネット調査によると、看取られる側を想定した67〜81歳の男女484人が回答した結果は以下の通りだった。

1. 自宅58.8%

2. 医療施設33.9%

3. 介護施設4.1%

4. その他 3.1%

5. 子の家0.1%

医療施設とは病院、診療所を、介護施設とは有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など。自宅を選んだ理由は、安心できる、なじみがある、最期まで自分らしく過ごしたいなど。

(取材・文/三輪 泉)