「尿トラブルは、健康を損なう緊急性の高いものではありませんが、生活の質に大きく影響するもの。女性の約7割は尿もれを経験しているといわれています。自然と治るものではなく、年齢とともに進行する可能性が高いので、ぜひケアをしてほしいです」

そう話すのは、泌尿器科医の高橋悟先生。特に、閉経を迎える50歳前後は尿の悩みを抱える女性が増える。

トイレの不安は生活の質を下げる!

「女性に起きる主な尿トラブルのタイプは2つです。1つはくしゃみや縄跳びなどで腹圧がかかったときに起きる腹圧性尿失禁。いわゆる“尿もれ”です。もう1つは過活動膀胱(ぼうこう)によって尿切迫感が起き、トイレが間に合わずに尿が出てしまう切迫性尿失禁です。

多くの人はもらす前に“行ける時に早めにトイレに行こう”という心理になりますから、失禁を伴わなくても“頻尿”という形で現れます。比率としては、腹圧性尿失禁が5割、切迫性尿失禁が2割、両方を患う混合性尿失禁が3割です」(高橋先生、以下同)

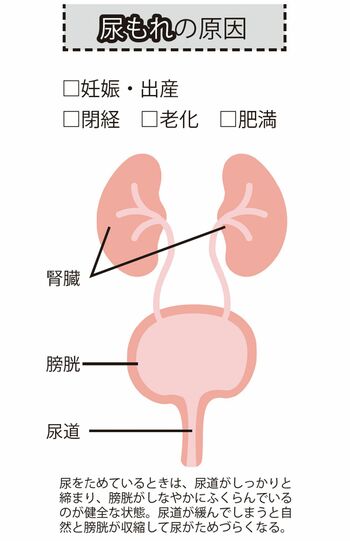

なぜ尿トラブルが起きやすくなるのか。

「尿をためているとき、膀胱はリラックスした状態でふくらみ、尿道括約筋がキュッと締まって尿が出ないようにしています。一方、排尿時は尿道括約筋が緩み、膀胱が収縮して尿を絞り出す。

このポンプのような協働運動で排尿をコントロールしていますが、尿の悩みの多くはこの連動に不具合が起きています」

例えば、尿道括約筋の働きが低下して緩むと、膀胱が排尿時だと勘違いして勝手に収縮してしまう過活動膀胱に。尿切迫感を生じさせて切迫性尿失禁につながる。

腹圧性尿失禁の場合も尿道の締まりが大きく影響。膀胱などを支えている骨盤底筋が緩んで膀胱や尿道が下に落ち、尿道が締まりづらく尿が出やすい構造になることで引き起こされる。

「老化や肥満などに加え、特に女性は妊娠、出産、閉経の3つのタイミングで骨盤底筋が損傷を受けたり劣化をして脆弱(ぜいじゃく)化するため、尿もれを経験する割合が高くなります。

しかし、尿トラブルの多くは、セルフケアで改善することができるのです。発症後でも間に合いますから諦めないでほしいです」

水分や食事のとり方で改善することも!

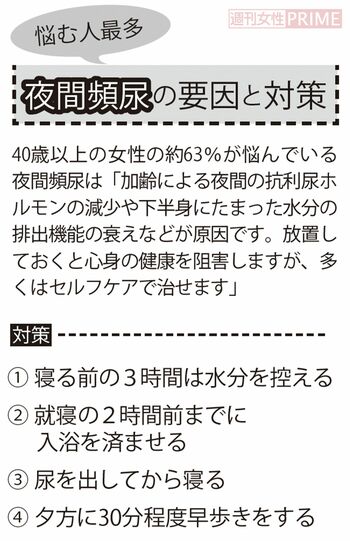

食生活も尿もれや頻尿の要因に。もっとも直結するのは水分のとり方だ。

「水分の摂取量が増えて尿の量が増えると、当然頻尿になります。アルコールやコーヒー、紅茶、緑茶など利尿作用のあるカフェインを含んだ飲料、炭酸入りの飲み物も頻尿につながりますから、外出時やトイレにすぐ行けない状況のときは控えるのがよいと思います。

過活動膀胱になっている人は膀胱に尿がためづらくなっていますから、より気をつけましょう」

飲料だけでなく、果物や生野菜のとりすぎも要注意。

「水分の含有量が高いので、排尿量を増やします。利尿作用のあるカリウムを多く含む野菜などの食材もとりすぎるとトイレの回数を増やす一因になります」

1日に体重×40mlを超える尿が出ていたら水分のとりすぎによる多尿と判断される。

「尿の量や排尿の回数、時間などを記録する排尿日誌をつければ、多尿による頻尿なのか、一定の時間だけ(夜だけなど)起こる頻尿なのか知ることができ、対策がしやすくなります」

食事のほかに毎日の生活で心がけたいのは、身体を冷やさないこと。夏はエアコンなどで内臓が冷えすぎることが頻尿の引き金になる。また、体重管理も必須。

「肥満と尿もれ、頻尿は明確な因果関係があります。BMIで肥満のゾーンに位置し、尿トラブルを抱えている人は、体重を3~5%落とすだけで症状が改善しますよ。例えば60kgの人であれば3kg程度減量を。

内臓脂肪が減って膀胱への圧が下がるので、尿道が緩くなっていても、もれる量を減らせます」

7割が治る!大事なのは回数

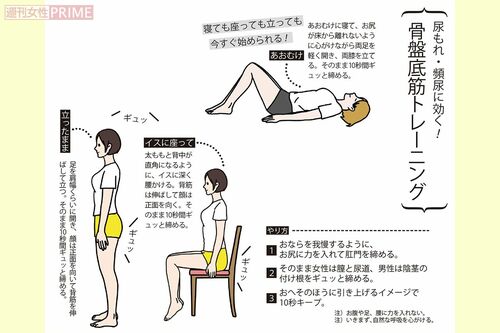

「尿トラブルを改善するセルフケアの要として骨盤底筋トレーニングも欠かせません。習慣化すれば7割の人が尿トラブルを克服できます」

トレーニングの効果を出すために重要なのは1日に行う回数。60回を目標に行うこと。

「起床時に布団の中で10回、朝食を作りながら10回など、いつでもどこでもできるので、小分けをして回数を重ねてください。2~3か月毎日行えば効果を実感できます」

トレーニングで“締める”感覚をつかめれば、突然訪れる尿意への焦りも緩和される。

「過活動膀胱の人は、トイレに行きたくなったらギュッと締めて、1分でもよいのでトイレを先延ばしにするトレーニングも行ってほしい。尿意がきて慌てることが減り、安心につながります」

尿もれ・頻尿に効く!骨盤底筋トレーニング

【やり方】

(1)おならを我慢するように、お尻に力を入れて肛門を締める。

(2)そのまま女性は膣と尿道、男性は陰茎の付け根をギュッと締める。

(3)おへそのほうに引き上げるイメージで10秒キープ。

注)お腹や足、腰に力を入れない。

注)いきまず、自然な呼吸を心がける。

教えてくれたのは……高橋悟先生●日本大学医学部泌尿器科学系泌尿器科学分野主任教授。臨床に携わりながら、メディアで排尿障害に関する専門知識を発信する。尿トラブルのセルフケア方法をまとめた著書『頻尿・尿もれ自力でできるリセット法』(アスコム)も。

取材・文/河端直子