「介護の世界ってどうしてもシリアスになってしまいがち。だからこそ僕たちのデイサービスでは、笑いや笑顔を大切にしています」

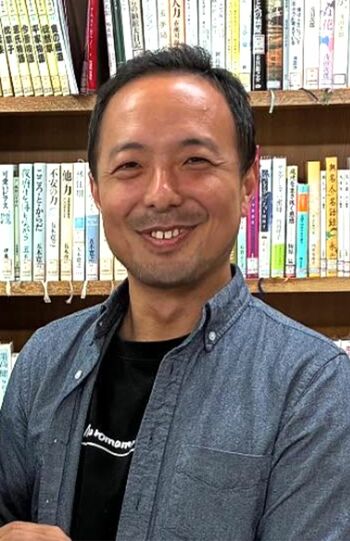

と語るのは、デイサービス「くろまめさん」を運営している稲葉耕太さん。京都駅から1時間以上離れた、のどかな田舎町にある人気の介護施設だ。日常で起こるさまざまな介護トラブルを、楽しく前向きに捉えようと心がけSNS等で発信している。

誰にも頼らず自分で抱えてしまう

「考え方を変えれば、介護はとても笑える瞬間がたくさんあるんです。それを楽しむくらいの気持ちで介護したらいいと思います。

認知症の方との会話って、時としてとんでもないボケというか(笑)、予想もつかない展開になって、お笑い番組を見てるときみたいに面白い場面を生み出すことがあるんですよね。そういう“めっちゃ笑える”楽しさを生活の中に見いだしていくといいんじゃないかと」(稲葉さん、以下同)

稲葉さんが伝えたいのは、「百点満点を目指す必要なんてない」ということ。多くの人が介護は自分たち家族の問題と考え、自分たちで抱えてしまう。それが心身の疲弊につながってしまうケースが多い。

「介護はマラソンと同じなんです。長くラクに続けられるペース配分を意識しながら、一緒に並走してくれるパートナーに頼ったり、休憩しながら続けていくことが大切。まじめな人ほど仕事も介護も頑張ろうと、ひとりで抱え込んでしまい、追い詰められてしまうんです」

もしも頼れる人がいなければ、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、介護事業所を頼って負担をうまく分散してほしいという。

稲葉さんの周りには、実際に介護で追い詰められてしまっていた例がいくつかある。

「ある晩、午後11時ごろに僕の自宅の電話が鳴りました。かけてきたのは宮崎さんという50代の男性で、母親のさと子さん(80歳)は施設の利用者でした。

『母が急に立てなくなってしまいました。どうしましょうっ!』という切羽詰まった声がとても深刻で、まずは宮崎さん自身のサポートが必要と考えました」

母親はパニック症と認知症があり、宮崎さんはデイサービスとヘルパーさんを活用しながら、ひとりで仕事と介護を両立させてきた。

「翌日から、当施設のお泊まりサービスを利用してもらい、さと子さんを1週間お預かりすることにしました。宮崎さんにはひとりで休息する時間が何よりも必要だとお話ししたんです」

結果、さと子さんはデイサービスの見守りで体力を回復、宮崎さんはリフレッシュしてまた介護に向かう活力を取り戻した。

意欲が喪失して希望を言わなくなる

身体が衰えるにつれて、いろいろなことに消極的になっていくお年寄りも少なくない。このまま一気に老いてしまったら……と心配してしまうことも。

しかし稲葉さんは、必ずしも感情や欲求も生きている限り消えるものではないので、そうしたものをどううまく引き出せるかが、介護に必要という。

「加代子さん(79歳)もそのひとりで、年齢とともに消極的になり、『もういいんです』と何事にも後ろ向きな態度を見せていました。施設でもお風呂だけ入ってすぐ帰ろうとし、他の利用者とも交流せず、食事もほとんどとりませんでした。

けれど僕は、嫌がられても毎回声をかけ続けました。すると少しずつ心を開き、『京丹後市の出身で、ばらずしがおいしい』と話してくれるように。何度も『もういいんです』と言う一方で、ばらずしの話は繰り返す加代子さんの様子から、“誘われるかたちなら本心を出せるのかも”と思い、みんなで京丹後へドライブすることに。

現地でばらずしをうれしそうに食べた加代子さんは、『丹後はね、ばらずしが名物なんですよ』と、他の利用者に楽しそうに話しかけていました。

老いる中で次第に積極性を失っていく人がいる。だからといって『したい』『食べたい』という気持ちまでなくなるわけではないし、本人は意識していなくとも、相手から誘ってくるのを待っているのではないでしょうか」

「どこかに行かない?」と誘って、それで断られても、「あそこの公園の桜の木は立派なのよね~」とか、「どこそこで食べたとんかつ、おいしかったなあ」とか、言葉の端々に“気づいてサイン”は潜んでいるはずだと稲葉さん。

「自分からあれこれ言うのは悪いなあ……と遠慮して『もういいんです』と口にしている場合がある。はっきり言ってくれたらいいのにと思うのは当然かもしれませんが(苦笑)、どうか声をかけてあげてください」

生活が変わっても許せる寛容さを

介護生活は、それまでの生活リズムが一変してしまうことがある。

「できないことを受け入れるってすごく難しいことですが、介護の上ではすごく大切です。例えば認知症の症状のひとつである昼夜逆転は、多くのご家族を悩ませる問題です。夜中に起きて活動し、昼間に眠ってしまうという生活リズムの乱れに対して、医療機関を受診すると睡眠導入剤が処方されるケースがほとんどです。

夜間に効果を発揮することを期待して処方されますが、実際には昼間に効いてしまうことも。その結果、昼間に深く眠り、夜間に覚醒するという悪循環に陥ってしまうこともあるんです」

実際に施設の利用者にも、昼夜逆転が進行してしまったことがあったそう。

「かず子さん(81歳)は軽い物忘れはあるものの、週3回のヘルパー利用と週2回の通所で、ひとり暮らしをうまく続けていました。しかし、風邪をこじらせて肺炎になり、数日間入院。その後、東京に住んでいた娘さんが心配して家族でUターン移住し、かず子さんと同居することになりました。ところが、もともと昼夜逆転ぎみだったかず子さんは、娘さん一家の生活リズムに合わせるのが難しく、かえってストレスを感じるようになり、眠れない夜が増加。睡眠薬が処方されることになりました」

同居のストレスと睡眠薬の副作用からか、かず子さんの認知症は急速に進み、その後施設に入所したそう。

「年をとってからの生活は自分のペースができあがっているので、できるだけ相手の習慣を変えようとしないでください。お年寄りの生活リズムを強引に変えようとするのは、介護者のエゴにほかなりません。

例えばこのケースだと、親子といえども長年離れていた者同士がいきなり同居するのは、お年寄りにとっては想像以上のストレス。それによって昼夜逆転がひどくなったとしても無理せずにできる範囲で生活リズムを整えていくことが重要でした」

あせらずに本人ファーストで介護。介護する側の寛容さが、ひいては自分たちの介護をラクにする。

認知症でも感情は色あせない

他の病気のように、薬を飲んで「治す」ということを目指さなくてもいいのでは、と稲葉さんは考える。例えば認知症の方を介護する際、意識しておきたいことがあるという。

「認知症が始まったお年寄りが急に怒りっぽくなったというご家族からの相談はよくあります。例えば、長い間入居している努さん(79歳)は、もともと穏やかな性格でしたが、だんだんと感情のコントロールが利かなくなりました。

他の人がおしゃべりしているのをじろりとにらんで、しきりに『子ども見ちゃってくれや』(子どもを見守っていてほしい)と怒るのです」

ある日、いつものように「子ども見ちゃってくれや」が始まった。

「僕は一度きちんと話を受け止めてみようと『子どもは見てますから心配ないですよ』と答えました。すると『ああ、そうけえ』と努さんはうなずいて、娘の尚子さんのことを話し始めました。その横顔は本当に優しそうで、本来の努さんの人間性を感じました」

後日、稲葉さんが尚子さんに話を聞くと、努さんの奥さんは子どもを置いて出かけてしまうような奔放な人で、努さんは我慢を重ねていたそう。

「ずっと我慢してきた感情が、認知症をきっかけにあふれ出したのでしょう。お伝えしたいのは、こういうときの怒りには実は背景があるということ。認知症になって過去と現在があいまいになると、かつて体験したつらい思いが不意にぶり返すようです。感情は色あせないんですね」

よかれと思って注意していたことが…

こういったとき、そっとして、存分に怒らせてあげるのが良策だ。

また、認知症の初期段階や軽度認知障害の状態にある人々は、以前はできていたことができなくなったり、記憶があいまいになったりすることに大きな戸惑いを感じてしまう。こういった状況で、性格が変化したように見えたり、感情のコントロールが難しくなったりすることもある。

「ご家族も戸惑う中で、衝突が起こってしまうこともありますね。大手企業を定年まで勤め上げ、引退後も趣味のゴルフやボランティアなど充実した日々を送っていた正夫さん(77歳)の話です。

認知症を発症して施設に通い始めてからも子どもの登下校の交通整理をずっと続けていました。ですが、子どもたちを大声で怒鳴りつけたり、いきなり怒り出すことがあり、同居している娘さんは認知症が進んできたのかと心配されていました。

でも、お風呂の介助をしているとき正夫さんといろいろ話をすると、実は娘さんが日常生活のなかで正夫さんにあれこれ指示を出していて、なにかミスをするたびに叱られ、自分が情けないと感じてしまっていたことがわかったのです」

娘さんがよかれと思って細かく注意していたことが、正夫さんの気持ちを少しずつ傷つけ、いら立たせていたことが判明。娘さんが穏やかに接することを心がけた結果、収まった。

「娘さんには、ちょっと肩の力を抜いて、できないことが増えていくのは自然な過程だと思ってみませんか、と声がけしました。お年寄りもご家族も“その身体でどう生きていくか”という視点の転換が必要だと思うんです。新しい身体状況で関係を再構築していくことが、介護における重要な支援です」

再構築のプロセスにおいて稲葉さんが大切にしていることが、その人が昔から好きだったことや得意だったことを活(い)かす環境づくりだ。

「心を元気にし、楽しく暮らすためには、その人が活躍できる場面をつくり、人に必要とされているという実感を持ってもらうことが重要だと思います」

相手も介護をされるのは初めて

お年寄りが生き生きと過ごせれば、家族の安心感にもつながる。

「先日も海外の方が来た際、日本の介護保険制度はとても充実していると驚かれていました。ご自身と合いそうな施設をどんどん利用して、ご家族の生活も守っていってほしいですね」

現代社会の大きな課題のひとつといわれる仕事と介護の両立が、これからますます重要になってくる。

「繰り返しになりますが、介護をひとりで抱え込まず、利用できるサービスを積極的に活用することも大切です。

家にいながら介護サービスが受けられる訪問介護や訪問看護、通いながら介護を受けるデイサービスやデイケア、自宅での生活が困難な方のために入居施設(サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム)などさまざまな介護施設がありますから、まずは行政へ相談して、それぞれの介護支援とつながるためのケアマネジャーさんを紹介してもらってください」

負担を分担し、目指すのは「ラクな介護」。

「介護を上手に実現している家族には共通する特徴があります。介護を受ける本人と家族の関係性の良さです。長年にわたって良好な関係を築いてきた夫婦や家族は、介護が必要になっても互いを思いやり、支えます」

誰でも最初は不安だらけの介護。何をしたらよいかわからないときは、「ただ相手のそばにいる」それだけでいいんです、と稲葉さんは言葉をつなげた。

お話を伺ったのは……稲葉耕太さん●デイサービス「くろまめさん」を運営。「介護×田舎暮らし」をコンセプトに、高齢者が昔ながらの生活を送ることで、心身ともに健やかに過ごせる環境を提供する。SNSやYouTubeで介護の心構えや実例を積極的に発信し、そのフォロワーは30万人を超えている。『介護の大ピンチ解決します』(KADOKAWA)

取材・文/諸橋久美子