自分に関するあらゆる情報が詰まったスマホ。でももし、自分が倒れてしまったら、困るのは家族。「本人のSNSにアクセスできなくて交友関係がわからない、ネット銀行や証券にいくらあるかもわからない……家族に迷惑をかけないため、60代になったらスマホじまいを意識して」と専門家は強調する。

シニア世代にとって必ずや“頼れる相棒”に

「“何これ?”って画面になったり、“入力内容が違う”といわれて先に進めなかったり。スマホはわけがわからないことだらけ。もう嫌になっちゃいました」

と、こぼすのは、70代のA子さん。シニア世代でスマホを持つ人は増えているが、A子さんのように操作に苦手意識を持つ人は多い。

「シニア世代がつまずくポイントはだいたい同じ。逆にいうと、そこさえクリアすれば、スマホはシニア世代にとって必ずや“頼れる相棒”になります」

と太鼓判を押すのは、スマホ活用アドバイザーで、1万5000人を超えるシニアをサポートしてきた増田由紀さん。

「スマホに蓄積された膨大な個人情報は、本人が亡くなった後の“スマホじまい”で家族を困らせる要因にもなってしまいます。いざというときにも備えて、スマホに慣れてもらいたいですね」

会員登録したサイトやネットショッピングでは、IDやパスワードなどの入力を求められるが、これがシニアのつまずきになる場合が多い。

「時間をかけて入力したのに、“入力内容に誤りがあります”といったメッセージが出るのは、文字の打ち間違いと入力もれが原因。数字の半角と全角、アルファベットの大文字と小文字などを間違えているケースが多いんです」

パスワードが思い出せないのも、あるあるパターン。

「安全面を考えれば同じものにすべきではありません。とはいえ、アカウントごとに違う数字や文字の組み合わせで、しかも大文字や小文字、記号の有無などの違いがあるわけですから、すべてを記憶するのはほぼ無理です」

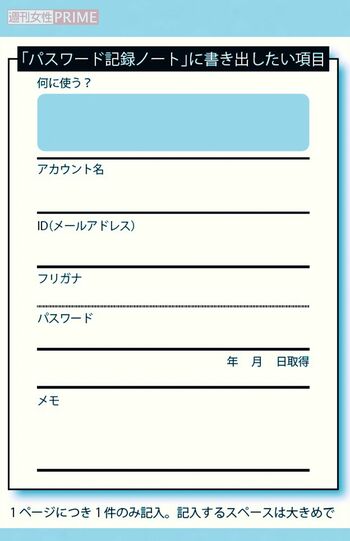

そこで増田さんがすすめるのが「パスワード記録ノート」の作成だ。スマホ内ではなく、ノートに書いて保存するもの。

「スマホ内だと、スマホの故障や紛失時に見ることができないのが難点。そんなときにもノートに記録しておけば、パソコンから手続きするなど、何らかの対処ができます」

自分自身はもちろん、家族のためにもなる。実際、増田さんの講習を受けて作成したパスワード記録ノートが役に立った例は数多くある。

「他界された生徒さんの奥様から“お父さんがきちんと残してくれたから、助かりました”とお礼を言われたこともあります。パスワード記録ノートは、“家族への愛ある遺産”になるのです」

パスワード記録ノートのポイントは4つ。

スマホのロック解除方法も家族には伝えておこう

1・1ページに1アカウント

記録するのはシンプルに1件の「アカウント名」、「ID」、「パスワード」。

「1ページにこれらの情報をいくつも並べて書くと文字が小さくなり、間違いのもととなります。ですから1ページに書くのは1つのアカウントだけ。3つの情報はそれぞれ別の欄に、大きく丁寧に書きましょう」

2・用途も一緒に書く

アカウント名だけだと、後に見たとき、何のためのアカウントなのかわからなくなることも。

「『公民館の会議室を予約するときに使う』『〇〇銀行ネットバンキングのログイン時に入力』など、用途を具体的に書いておくと安心です」

3・フリガナを振る

数字の「1(イチ)」と小文字の「l(エル)」など、区別がつきにくい文字は案外たくさんある。

「打ち間違いを防ぐために、パスワードには『イチ』『エル小』などとフリガナを振っておくといいでしょう」

4・伏せ字の使用もOK

ノートを誰かに見られて悪用されないかと心配な場合、ルールを決めて一部を伏せ字にするのもアリ。

「例えば『★』は『3D』、『●』は『n@』というように、自分なりのルールを設定。パスワードが『3D45-n@kf』だとすると、ノートには『★45-●kf』と書いておきます。ただし、決めたルールを忘れたら元も子もありませんから、その点は気をつけてください」

重要な個人情報が書かれたノートだからこそ、保管場所には注意が必要。

「毎日、目にする目立たない場所に保管するのが理想的で、外への持ち出しは絶対禁止です。ノートの存在を人に話したり見せたりするのも控えてください。ただし、ご家族など信頼できる方だけは例外。いざというとき、役立ててもらえるように保管場所を伝えておきましょう」

万が一のことは、シニア世代に限ったことではない。

「中高年世代でも“パスワード記録ノート”の活用は役に立ちます。実際に今のうちから始めているという人も少なくありません。また、普段からスマホの中身は整理しておきましょう。使わないアプリを削除したり、個人情報も整理と削除をして、家族が見てもわかりやすいように。スマホのロック解除方法も家族には伝えておいたほうが緊急のときに対応できます」

増田さんがスマホの活用をすすめる理由は、災害時の経験にもある。

「東日本大震災で、液状化や計画停電に見舞われたあとに、活躍したのがスマホでした。そのときから、災害時に威力を発揮するのはスマホだと確信し、緊急時にスマホをどう使って情報を集めるか、家族にどう安否を知らせるかを教えるようになりました」

外出時は、必ずスマホを持っていってほしいと話す。

「普段から手にして使っていないと、いざというとき“持っていかなきゃ”と思えないものです。シニア世代は、どうしても“心配される側”ですが、災害時はみな、自分のことで精いっぱい。そんなとき、シニア世代の方から“無事だよ”と伝えられたら、家族はどんなに安心することでしょうか」

スマホが自身の“お守り”に

“1人で出かけたときに道で倒れたら……”そんな不安を解消するのも、スマホの機能“緊急連絡先の登録”だ。

「万が一のときに連絡してほしい人の情報や持病、服用薬などを、あらかじめ登録しておける。外出先で倒れてしまい意識がないとき、救急隊員や医療従事者が、あなたのスマホに登録してある必要な情報を確認することがあります」

スマホに画面ロックをかけていても、緊急連絡先だけはほかの人も見ることができる。

●Android:「緊急情報サービス」アプリ、または【設定】→【安全および緊急情報】から登録

●iPhone:「ヘルスケア」アプリから登録

「一度設定しておけばスマホがあなたご自身の“お守り”になりますし、緊急時に速やかに家族へ連絡してもらうことも可能なのです」

「シニア世代はまじめな方が多いのですが、完璧に操作できなくても大丈夫。“自分のやりたいことが1つできたらよし”と、おおらかに構えて、気になるタレントを検索したり、ランチするお店を探したり。楽しんでスマホを使ってほしいですね」

文字が小さくて見えないなら、スマホで説明書を撮影してその写真を拡大する、物忘れが心配なら許可をとって医師の説明をスマホで録音する、といった活用法もある。

「ちょっとした困りごとはスマホで解消できます。日常を楽しく快適に過ごすために、そして家族に迷惑をかけないためにも、今からスマホとの上手な付き合い方を身につけてください。周りのシニア世代の方が“スマホは難しい”と敬遠する場合も、“お守り代わりに持っているだけでも違う”ことを伝え、段階的に慣れてもらいましょう」

『世界一簡単! 70歳からのスマホの使いこなし術』(アスコム)

取材・文/中西美紀

増田由紀さん スマホ活用アドバイザー。「パソコムプラザ」代表。デジタル推進委員。2000年より千葉県浦安市でシニアのためのスマホ・パソコン教室を運営、5年前より完全オンライン教室に移行。これまで1万5000人を超えるシニア世代に、スマホの魅力と使い方を指導