ストレスを抱えやすい私たちの日常。「イスに坐っての坐禅はいかがですか」と臨済宗の禅僧・横田南嶺さん。実践するのは5分でも10分でもOK。呼吸を深め、心身のデトックスに有効なほか、腰痛や肩こりにもいいんだとか!

どこでも心身を調えられる“イス坐禅”

あぐらが組めない、膝が痛くて床に坐れないという人に向けて“イス坐禅のすすめ”という坐禅会を主催しているのが、臨済宗円覚寺派管長で僧侶の横田南嶺さん。初めて坐禅をしたのは小学生のときで、以来50年以上の坐禅歴を持つという坐禅のプロだ。

「坐禅には、精神の安定にはじまり、首や肩のこり解消、腰痛の緩和、疲労回復といったさまざまな健康効果が期待できます。私自身も坐禅のおかげで、身体の痛みやむくみはほとんどなく、いつも心穏やかに過ごしています。

とはいえ体験した方の多くが、足が痛くて大変だったと言うんですね。床の上で足を組むため、年配の方だけでなく、若い世代にとってもハードルが高いんです。そこで考え出したのが、足を組まずにいつでもどこでも心身を調えられる、“イス坐禅”です」(横田さん、以下同)

東京・日本橋にあるオフィスビルの一室で開催しているイス坐禅の会では、参加者の多くがその場で心身の調いを実感して驚くという。

「参加者は場所柄もありビジネスマンが中心ですが、その8割がリピーターです。坐禅会は全部で2時間ほどですが、坐っている最中にもどんどん疲れが取れて、帰ってからぐっすり眠れた、など即効性に感動して繰り返し参加してくれる方が多いんです。イス坐禅を覚えたら、心が穏やかになって信号待ちでもイライラしなくなった、新幹線など長時間の移動でも腰が痛くならない、といった声もよく聞きますね」

しかし、坐禅をするだけでなぜそれほど心身が調うのか?

「そもそもデスクワークが中心の現代人は、頭が前に出て肩が丸まった猫背の姿勢になりやすいんです。前にかがむと20キロ近くになる頭を首だけで支えることになり、首の筋肉がこり固まって首と連動する肩や腰のこりも悪化します。眼精疲労も蓄積して、頭まわりもガチガチに。首の血流は滞り、感情が波立ってささいなことでもイライラしやすくなります。さらに猫背で肩が丸まっていると肺が圧迫されて呼吸が浅くなり、気力がなくなったり、心が乱れやすくなったりします」

思考の乱れから不安が増大し、不眠に陥る人も多いと横田さん。

「坐禅会でいろいろな方に接すると、必要以上に考えすぎて過剰に不安を感じている人が多いんです。“あの人に何か言われたらどうしよう”、“企画がうまくいかなかったら?”など、考えても仕方のない不必要な思考が止まらなくなってしまう。自分の不安感や感情をコントロールするのはとても難しいことなんです」

坐禅で姿勢と呼吸を調えることで、こうした悪循環を断ち切ることができる。

坐禅はおおらかにやることが大切

「姿勢を調えるには、まず仙骨と呼ばれる腰の骨を立てて、首が前に出ないようにします。腰を立てたらイスに坐った状態で手のひらを上に向けた右手をももの上にのせ、小指をおへその下に。左手も手のひらを上向きにして、右手の上にのせ左右の親指をかすかに合わせます。背もたれには寄りかからずに背骨をまっすぐ、首は上に高く伸ばして少しあごを引き、両肩を開きます。足の裏で床をしっかり踏んで身体を安定させ、力を抜いてラクな姿勢を保ってください」

背骨の上にしっかりと頭がのって首に負担がかからなくなり、全身がラクになって疲れも自然と取れてくる。

「さらに姿勢を正すと呼吸筋が調って深い呼吸ができるようになります。酸素をたくさん吸えるようになるので、血行が良くなって頭がスッキリするんです。思考力も正しく働いて、不必要な思考や不安も整理できるようになります。人間ですから感情や考えがなくなることはありません。大切なのはそれを波立たせないこと。嫌なことがあったときこそ、ぜひイス坐禅で呼吸を調え、穏やかな心を手に入れてください」

とはいえ、深い呼吸を長時間続けるのはNG。体外に二酸化炭素を排出するスピードが遅れ、めまいや頭痛など、かえって身体に負担をかけてしまう。

「ある程度呼吸が調ったら、ゆったりとした無意識の呼吸に戻すこと。坐禅はおおらかにやることが大切です」

イス坐禅を行うおすすめのタイミングは、朝起きたときと夜寝る前。

「朝は頭がスッキリして身体が調いますし、夜は心身がリラックスして睡眠の質を高めてくれます。時間の目安は5〜10分ですが、トイレに坐っているときなどの隙間時間に30秒姿勢を調えるだけでも効果があります。時間を気にして時間をタイマーではかる人もいますが、おすすめしません。大切なのは自分の身体の感覚。調ったと感じるまで続けてみてくださいね」

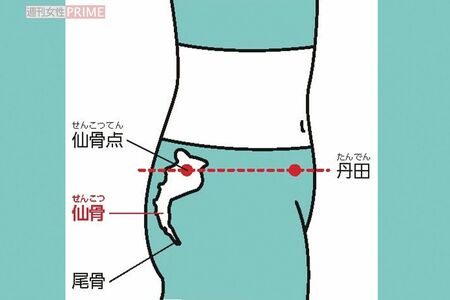

おへそから指4本分ぐらい下に位置する丹田。この高さとちょうど同じ高さで、後ろにあるのが仙骨です

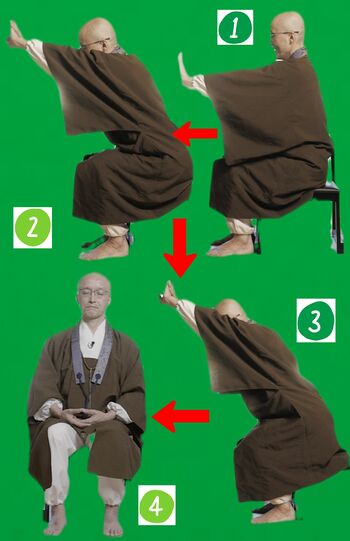

正しいフォームで効果倍増! 「大切なのは腰をしっかり立てること」

1・イスに坐った状態で手のひらを90度上に曲げる。このとき、腰を丸めず仙骨を立てるイメージで

2・前に壁があって、それを両手で押していくようなイメージで身体を前に倒していく。そのまま45度の角度に手を上げて、両方の手のひらを重ね合わせる。手が引っ張られてお尻が持ち上がりそうになるギリギリまで上げる

3・さらに両手を10度上げて、横に小さく数字の8を描きながら真上まで上げる

4・3まで終わり、腰を立てたらイス坐禅の実践

手は太ももの上につくような感じで、右の小指をおへその下に当て左手はその上にのせ、首を高く伸ばして力を抜こう。腰をそったり胸を張りすぎるのはNG。目と口を閉じ、舌は上あごにくっつけるイメージで数分この状態をキープすれば坐禅終了。坐禅が終わったら目の前で両手を合わせこすり、手のひらで包み込むように両目を覆う。手のぬくもりを感じたら、手を離す。身体を左右にひねり、両手を上に上げ息を吐きながら伸びをしてリラックスしよう。

坐ったときは足で床を踏む感覚を

坐禅では身体を安定させることが重要だが、イス坐禅だと接地するのが足の裏のみで面積が少なくグラつきやすい。足で床をしっかり踏めるように、足の裏を両手の親指で刺激しよう。特に足の親指の付け根にある拇指球、小指の付け根にある小指球、かかとの踵骨と土踏まずの際あたりを重点的に

取材・文/井上真規子

横田南嶺さん 臨済宗円覚寺派管長。大学在学中に出家得度し、卒業と同時に京都建仁寺僧堂で修行。その後、円覚寺僧堂での修行を重ね、同役職に就任した。『心とからだを調える イス坐禅』(インターブックス)など著書多数。