医師歴40年以上、65歳の今も、医療の第一線で活躍する久持聖子先生。仕事がある日のスケジュールは、朝6時に起床し、8時半から18時まで診療。その後も他の業務や打ち合わせが続き、就寝は夜中の1時を過ぎることもあるそう。

そんな多忙な日々をパワフルに“現役”として過ごせるのは、やはり健康であってこそ。年齢を重ねていくなかで、久持先生が強く感じているのが、食生活の重要性だ。

年齢に合わせた食事が生涯現役の身体をつくる

「50代以降の中高年世代は、食べる量が減るだけではなく、子どもの独立や生活環境の変化に伴い、食事の習慣も変わってきます。一方で、まだ現役で働いている人も多いですよね。私自身もそうですが、忙しさから麺類やパンなど手軽なもので済ませたり、外食が続いたりすると、どうしても栄養が偏りがちになってしまいます」(久持先生、以下同)

中高年世代の女性に不足しがちで、長生きするために必要な栄養素として久持先生が挙げるのが、タンパク質とカルシウムの2つ。

「タンパク質は筋肉や血管などの材料となり、健康な身体づくりに欠かせません。カルシウムは骨や歯の健康を支えるだけでなく、筋肉の収縮や神経伝達にも深く関わる重要な栄養素です。ただ、肉や魚など、タンパク質を多く含む食材は焼いたり、煮たりと調理に手間がかかるものが多く、忙しかったり、少量を作るのが面倒に感じてしまいますよね」

さらに加齢によって、若いころに比べ消化や吸収の働きが落ちていることも栄養不足の原因になっているという。

「カルシウムの吸収力は、加齢で低下します。閉経後の女性はエストロゲンという女性ホルモンの分泌が減少するため、骨にカルシウムが定着しなくなって、骨粗しょう症の原因となります。牛乳や乳製品、小魚、小松菜などを意識して食べないと、カルシウム不足に陥ります」

パスタを食べるなら鯖缶と小松菜をプラス

忙しさや面倒なときは、手軽なパンやパスタだけで食事を済ませることが多くなりがちだが、それでは糖質過多の生活になる心配が。しかし、久持先生は「ある食材を加えればそれでも大丈夫」と言う。

「パスタで手軽に済ませたいと思ったときは、私は鯖缶と小松菜をプラスします。鯖缶は、タンパク質やカルシウムに加え、認知機能の維持に役立つDHAや血液をサラサラにするEPAも豊富。小松菜にはカルシウムのほか、血液をつくるのに欠かせない鉄分、抗酸化作用のあるビタミンCなどが多く含まれています。缶詰なら開けるだけ、小松菜もサッとゆでるだけなら、そんなに手間にはならないので重宝しています」

久持先生の健康に対する考えは“禁止”ではなく、よりよいほうを“選ぶ”ことだ。

「健康に関する情報はいろいろあるけれど、あれもダメ、これもダメと制限をしすぎると続けにくい。私の場合は、『おやつを食べたくなったら、脂肪分の多い生クリーム系よりも栄養価の高いナッツ類』に変更したり、『お酒を飲むときは、抗酸化作用のあるポリフェノールを含む赤ワイン』を飲むようにしています。ほかにも『コーヒーを飲むときは、シナモンを入れて血糖値の上昇を緩和』するなど……。そういう知識を身につけて、健康に良いことを選択できるようになると、ストレスなく健康的な食生活が送れるようになりますよ」

久持先生は、中高年以降の女性がかかりやすい疾病として「乳がん」と「大腸がん」に注意してほしいと言う。では、予防のために、どんな食材をとればいいのだろうか?

「乳がん予防には、高脂肪な食べ物や乳製品をとりすぎないことです。揚げ物、バター、肉の脂身、ベーコンやソーセージといった加工肉、生クリームのケーキなどは、いずれも高脂肪な食品です。乳製品には、乳がんリスクとの関連が指摘されるエストロゲンなどのホルモンが含まれている場合もあります。ただし、まったくとらないのは、ストレスになってしまうため、量を控えめにしたり、低脂肪のものに置き換えたり、まずは無理のない工夫から始めてみてください」

大腸がんのリスクを減らすためには「食物繊維や発酵食品を積極的にとり、腸内環境を整える食事を。私がいつも食べているのは、良質なタンパク質であり、食物繊維豊富な納豆に、発酵食品のキムチ。これは最高の組み合わせですよ」とアドバイス。

姿勢や呼吸を意識するだけで変わる

食事以外にも気をつけたいのが、「身体のキホン」。

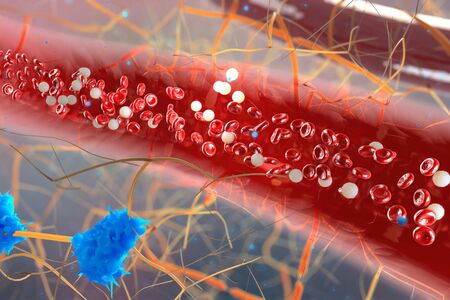

「デスクワークなどで長時間座りっぱなしが続いている人は、血流が悪くなり、骨格がゆがんでしまいます。さらに、腸がねじれ、腸内環境を悪化させる便秘の原因になることも。気づいたときに立ち上がって身体を動かすなど、ほんの少し姿勢を意識するだけでも違いますよ」

日頃意識していない習慣として、久持先生がもうひとつ指摘するのが「呼吸」だ。

「集中しているときなど、結構、呼吸を止めてしまっている人が多いです。しかし呼吸は、酸素を身体に取り込む大切な行為。疲れを感じたときは、数回、大きく深呼吸をしてみてください。深くゆっくりとした呼吸は、自律神経の働きを整え、血流を促すことで、体内に必要な栄養や酸素を巡らせ、老廃物の排出をサポートします」

そして、自分の健康状態を知るためにチェックしてほしいのが「血圧」だという。

「女性は閉経後、血圧が上がりやすくなりますが、その変化に気づかない人も多いのです。高血圧は動脈硬化を引き起こし、血管へのダメージが進行。その結果、脳卒中や心筋梗塞などのリスクが高まります。血圧をこまめに測るだけでも、病気の早期発見につながるので、定期的に健康診断を受けましょう」

健康や長寿は、日々の積み重ねによって築かれるもの。厳しい決まり事でストレスを増やすより、時には自分を甘やかしながらも、長く続けられる「習慣」として身につけることが一番効果的だ。

「生涯現役でいたい」と話す久持先生のライフスタイルには参考になるヒントがギュー詰め。さっそくできることからマネしてみよう。

久持先生も食べている!納豆にちょいプラスの長生き食材

・キムチ

「納豆は日本人の長寿にも関係しているといわれる食材ですが、そこにキムチを加えるとさらに健康効果がアップ。キムチに多く含まれる乳酸菌が、納豆に含まれるオリゴ糖のエサになり、互いの発酵パワーを引き立て合います。腸内環境や消化機能の改善にもつながる、相性抜群の組み合わせです」

・長ネギ

「長ネギの香りや辛みのもとである成分アリシンには、ビタミンB1の吸収を助ける働きがあり、疲労回復や長寿効果も期待できます。ただし、アリシンは加熱に弱いため、生のまま刻んで加えるのがポイントです」

・しらす

「しらすはカルシウムが豊富な食材。納豆と一緒に食べることで、納豆に含まれるビタミンKがカルシウムの吸収を助け、骨粗しょう症の予防や長寿にもつながります。さらに、しらすは良質なタンパク質が豊富で脂質は控えめ。納豆との組み合わせは、ダイエットにもぴったりな最強コンビ」

朝と夜の1杯の水が血圧を下げる!?

就寝前、起床時に1杯水を飲むことで、体内の塩分や水分の排出が促され、ホルモン分泌や血中成分が調整されて、血圧が下がる。起床後と就寝前の2時間以内に飲むのがベスト。水を飲むだけの手軽な習慣が、体調管理に役立つのはうれしい。

久持聖子先生●久持ファミリークリニック・小児科医師。医療法人Mパートナー理事長。医師をしながら、美容サロンやエステ会社を経営するなど、幅広いジャンルで活躍中。

取材・文/小林賢恵