人間の身体に備わる「体内時計」。1日約24時間の周期的なリズムを刻み、自律神経をはじめとする身体機能を調整している。

体内時計の乱れが体内リズムを狂わせる

「体内時計は病気と健康に重大な影響を及ぼしています。その体内時計に基づく新たな治療として『時間治療』が近年注目を集めています」

こう説明するのは、東京女子医科大学名誉教授の大塚邦明先生。

「一定の間隔で上下する血圧、絶えず脈打つ心拍、体温の変化や排便のタイミングなど、これらには一定の周期的なリズムが働いています。この体内リズムに狂いが生じると、体調を崩したり病気になったりするのです。

体内リズムは環境に応じて周期が変わるので、このリズムを一定にするよう体内時計が役立っています。すなわち、健康を維持する役割を体内時計が担っているわけです。『時間治療』は体内時計、リズムを整えて、医療に応用するものになります」(大塚先生、以下同)

体内時計の乱れは体内リズムを狂わせ、それが「病気になりやすい時間」を生じさせることにもつながるという。

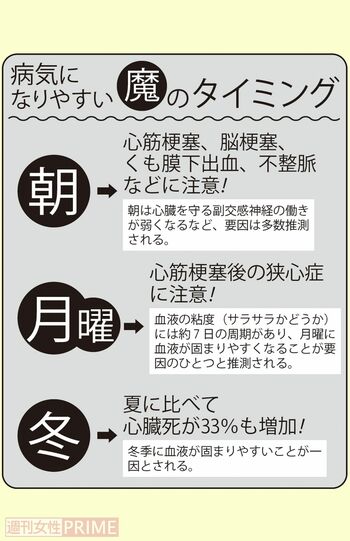

「例えば朝は、心筋梗塞や脳卒中などがほかの時間帯より起こりやすいことがわかっています。同様に曜日、季節によっても病気が発生する『時間』があります。

この病気になりやすい時間帯に薬剤を投与することで、治療効果は高められます。また、副作用を減らせることも確かです。時間治療にはそうした有効性があるのです」

何をいつ食べるかで健康効果が違ってくる

現代社会は否応なく体内時計のずれが生じやすい。早朝や深夜の仕事、遊びなどで不規則な活動になり、1日24時間の体内リズムの周期が一定ではなくなる生活になりがちだ。

その結果として生活習慣病やがん、うつ病、早期の老化現象、認知症などをもたらすと大塚先生は言う。

「体内リズムの乱れは加齢にも関係します。高齢になると、このリズムを一定に保つ力が弱まって、体内時計の針が進みがちに。年をとったら早寝、早起きになるのはそのためです。

加えて女性の場合、閉経後は身体を守る機能も低下する。体内リズムの乱れによる悪影響も受けやすくなります」

では体内時計をリセットし、一定の体内リズムを取り戻して、健康を維持するためにはどうすればいいのか。

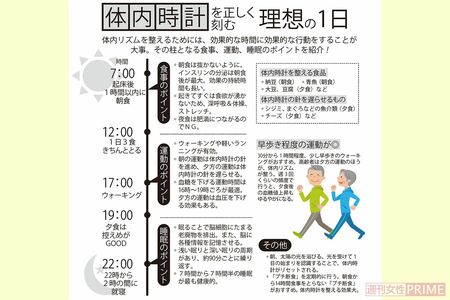

「やはり、基本は生活習慣の見直しです。柱は食事、運動、睡眠の3つ。薬と同じように、『効果的な時間』と『効果が少ない時間』があるため、それぞれ『いつ』、『どうするか』が重要になります」

まず食事。朝食を抜かないことが一番のポイントに。

「食事とともに分泌されるインスリンは体内時計によってコントロールされており、その分泌量は朝食後が最大です。起床後、1時間以内の朝食が『効果的な時間』で、食後血糖値の急上昇を防ぎます。

効果が大きいだけでなく、効果の持続時間も長く、昼・夕食後の血糖の上昇も抑えてくれます」

でも、朝起きてすぐは食欲が湧かないもの。それは、就寝中にレプチンという食欲を抑えるホルモンが分泌されているからで、体内時計が正しく働いている証拠でもある。

「起床したら深呼吸して心を和らげ、そのあと体操やストレッチで軽く筋肉を刺激する。そうすれば、おいしく朝食を食べられるでしょう」

朝・昼・夕の1日3食きちんととり、「朝食たっぷり」「夕食控えめ」が好ましい。夜食は厳禁。

「習慣的な夜食は肥満につながります。逆に、朝食を夕食より高カロリーにすると肥満が改善することもわかっています。食後の活動量の差で、朝食後の日中のカロリー消費量は、夕食後の約2倍になるのです。

朝食の定番であるヨーグルトは、夕食後のほうがおすすめ。便秘に即効性があり、翌朝に排便しやすくなります。キウイフルーツも便秘に有効で、同様に、夕食後に食べるほうが効果的です」

高齢者は、夕方の運動で体内リズムを調整

次に運動。運動は“万病の妙薬”ともいわれ、糖尿病改善、認知症予防、抑うつ気分軽減など病気予防、健康維持には欠かせない。

「運動は脳をはじめ、全身の臓器を活性化させるからです。有効なのは、ウォーキングや軽いランニングなど“ほどほどの運動”です」

運動には、乱れた体内リズムを修復する作用もあるという。

「一周約24時間の適正なリズムに整え、健康な心身を取り戻してくれます。大切なのは、いつ運動するか。朝の運動は体内時計の針を進め、夕方の運動は反対に針を遅らせます。高齢者の場合、体内時計は進みがちなので、夕方に運動すると進んでいる体内時計が調整されます」

6時間以上の睡眠で脳の老廃物を排出

最後は睡眠。脳を休めることと、情報を記憶することが睡眠の大きな目的とされる。

「睡眠により脳を休めることで、脳細胞にたまる老廃物が排出され、アルツハイマー病を予防できます。記憶力は『意味記憶』と『エピソード記憶』に分かれ、眠っている間に脳に保存されます。もの忘れを防ぐためにも、睡眠は重要なのです」

睡眠には約90分ごとの周期があり、一晩の間に浅い眠りと深い眠りを何回も繰り返し、朝の目覚めを迎える。

「22時から2時の間に眠りにつくのが望ましく、深い眠りの時間帯に脳の老廃物の処理や、保存されにくい意味記憶の定着が進みます。欧米の調査機関によると、7時間から7時間半の睡眠が最も健康的とされています。最低でも6時間の睡眠は必要です」

時間治療は自身で実践できるのが何よりいいところ。体内リズムを整えて、病気を寄せつけない日々を過ごそう。

教えてくれたのは……大塚邦明先生●東京女子医科大学名誉教授。ミネソタ大学ハルバーグ時間医学研究センター特任研究員。1948年、愛媛県生まれ。九州大学医学部卒。ミネソタ大学との共同研究で「時間治療」の発展・実践に取り組む。著書多数。『時間治療 病気になりやすい時間、病気を治しやすい時間』講談社ブルーバックス/1210円(税込み)

取材・文/百瀬康司