年齢とともに感じる“見えづらさ”。道路や駅での標識や案内がよく見えなかったり、夜間や雨の日の車の運転に不安を覚えたり……。目の不調が行動範囲を狭めてしまうことに。

視力の低下を年齢であきらめる必要はない

現代は子どもからシニアまでスマホやパソコンを扱い、目の疲れや視力低下で悩む人は少なくない。しかし、そんな症状になっても「年だからしょうがない」「一度、視力が悪くなったら戻らない」と思いがちだ。

「それは勘違い」と語るのは、44歳の現在でも視力2.0を誇る、“日本一目のいい”研究者・平賀広貴さん。「視力は年代に関係なく回復します」と断言する。

「視力の低下の原因はさまざま。大切なのは食事や運動などの生活習慣。目は身体の臓器の一部であり、目に栄養を届けることが視力改善につながります」(平賀さん)

見えづらさは4つのタイプに分類される

まずは自分の見えづらさの原因を探し、適切な方法で改善していくこと。

平賀さんは長年の研究から、「太陽光不足の近視タイプ」「長年、眼鏡やコンタクトレンズで矯正しているタイプ」「急に視力が落ちたタイプ」「老眼タイプ」の計4タイプの“見えづらさ”があると分類する。

「太陽光不足の近視タイプ」は、網膜に張り巡らされている血管が関係している。

「基本的に近視の進行は、20代前半で止まることが多いですが、最近では40歳を過ぎた中高年世代でも発生することがあります。これは生活習慣の乱れなどにより、血流が悪くなり、網膜に栄養が届きにくくなっているから。

結果、目の機能が落ち、視力の低下を引き起こしているんです。特に高血糖が長期間続く人は網膜の血管が詰まり視覚障害を起こすこともあるので注意」と話すのは、近視治療のスペシャリストで眼科医の松岡俊行先生。改善法としておすすめなのが、太陽光の下でのランニング。

「太陽光に含まれるバイオレットライトという成分が、近視の原因を抑制します。ランニングは血行の促進により視覚の信号伝達が改善され、視力アップが期待できます。1回20分、週3日以上が目安」(平賀さん、以下同)

ただし、中高年以降、加齢とともに硬くなった水晶体は、紫外線を吸収しやすく、より硬くなるので、日差しの強い夏場などはサングラスをして屋外に出たほうが良い。

次に「長年、眼鏡やコンタクトレンズで矯正しているタイプ」の原因と対策を教えてもらった。日本人の7割が近視という統計もあり、このタイプに該当する人は少なくない。対象物との距離を見直すことが改善の糸口。

「近くを長時間見る“近業”を抑制することが、視力低下を遅らせます。パソコン作業をするときは、ディスプレーが目の高さに来るように置き、40cm以上離れ、猫背にならないこと。

画面をずっと見ていると、まばたきの回数が減り、ドライアイの症状が出やすくなり、血流も悪くなります。ときどき席を離れて歩くようにすることも大切です」

動画や書籍を見るときも、スマホの画面では目との距離が近くなってしまうため、大きい画面で見る、読むようにしたい。

目を使わない時間で、疲れた脳を休める

「急に視力が落ちたタイプ」の原因はさまざまだが、「コンタクトレンズや眼鏡の度数を変えて見えやすくなるなら、大人になってから近視が進行する『成人進行近視』が考えられます」(松岡先生)

生活習慣や食生活の乱れが目に栄養を届ける血液にも影響し、網膜や視神経の機能が低下。さらにデジタル社会での情報過多による強いストレスで脳機能が低下している可能性も高いという。

「おすすめしたいのは『アイマスク瞑想(めいそう)』。一日15分アイマスクをし、呼吸に意識を向け、何も考えず安静にすることで、視覚情報をシャットアウトし、目と脳の疲労を軽減できます」(平賀さん)

中高年以降は「老眼タイプ」も増えてくる。

「年齢とともに眼球の水晶体が硬くなり、毛様体筋が弱く、ピントが合わせにくくなるのが老眼です」(松岡先生)

ピントの合う距離は40歳で25cmだが年齢とともに遠くなってくる。この距離が40cmを超えると老眼鏡がないと不便を感じるように。

スクワットで筋力アップ血流改善に期待

若々しい水晶体を維持するためには紫外線対策の他に、水晶体を動かす毛様体筋を鍛える必要がある。

「自分の意思で動かすことができない毛様体筋は、直接鍛えるのが難しい。そこでおすすめなのが筋トレ。全身の筋肉のうちもっとも大きい下半身の筋肉を鍛えることで、毛様体筋の筋力を効率よくアップできます。

視力アップと筋トレ効果につながりがあるとは、意外に思うかもしれませんね。中高年にぜひやってもらいたいのが、下半身を満遍なく鍛えることができるスクワットです。1セット30秒からスタートし、浅く曲げるだけでも効果あり。

筋力がついてきたら時間を延ばして、深くしゃがむように。無理のない範囲で行い習慣化することがポイントです」(平賀さん)

ウォーキング、階段を上る、ランニングなどもおすすめ。筋力増強による血行改善で網膜機能が回復する。

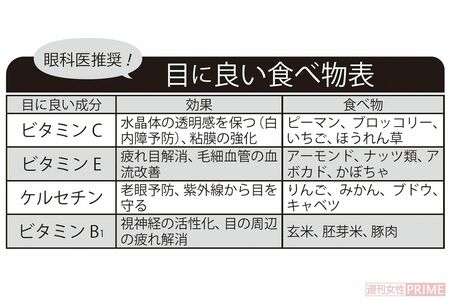

積極的にとりたいタンパク質とビタミンC

さらに、視力改善の重要な要素が食事。

「実は水晶体には多くのビタミンCが含まれています。しかし加齢によって量が半分以下になってしまうんです」(松岡先生)

ピーマンやブロッコリー、柑橘(かんきつ)類など、ビタミンCが豊富な食材を使った食事で定期的に補いたい。また、60歳を過ぎたら積極的にとりたいのが、筋肉や血管を構成する材料となるタンパク質。

血管が張り巡らされ、加齢の影響を受けやすい網膜の働きを維持するためには必要不可欠だ。目安は摂取カロリーの20%。平賀さんおすすめの食事法は?

「過剰な糖質は避けたほうがベスト。白米よりも玄米やキヌアなどの全粒穀物を選び、魚、鶏肉、豆類、ナッツ、卵などでタンパク質とミネラルを補給。アボカド、オリーブオイルなど良質な油をとるのもいいでしょう。網膜を光から保護する働きのルテイン、抗酸化作用のある食物繊維も目に良い成分です。

気をつけたいのは、アルコールやカフェイン、塩分のとりすぎ。塩分が多く保存料が使われた加工肉や揚げ物、マーガリンなどの工業用トランス脂肪酸を含む食品にも要注意です」

平賀さんのアドバイスのもと1か月の食事や生活改善を行った52歳男性は「毎日パソコン作業が多かったのですが、裸眼視力が0.4から0.7に。タンパク質摂取のために積極的に鶏肉や豚肉を食べました」と報告。

老眼で困っていた58歳女性はスクワットを始めて1か月、

「これまでは新聞を読むのに両手をいっぱい伸ばし70cmくらいの距離で見ていたのですが、40cmの間近で見られるようになりました」

という喜びの声が。

日常のほんの少しの工夫で視力の改善が期待できるのがわかる。あきらめる前に、まずは始めてみたい。

網膜を徹底的に守るフルーツ

ブドウを定期的に食べると、目の健康に重要な色素の密度が増加することが判明。さらに、白内障を予防し水晶体の損傷を軽減させる効果や、酸化ストレスによる損傷から網膜を守り、網膜の健康を維持する効果も。ワインやジャムなどでも気軽にとれるので毎日の食卓に取り入れたい。

視力改善におすすめの野菜

黄斑の細胞を保護する「ルテイン」が入っているほうれん草だが、他にもこんな栄養素がたっぷり!

・光の刺激から目を保護する「ゼアキサンチン」

・暗闇での視力低下を防ぐ「ビタミンA」

・網膜の毛細血管の壁を強くする「ルチン」

教えてくれたのは……

松岡俊行先生●医学博士。眼科専門医。京都大学医学部医学科卒後、同大学院の医学研究科准教授に。2019年、大阪府の吹田に「江坂まつおか眼科」を開業。現在は書籍の監修やYouTubeなどさまざまなメディアで活躍中。

平賀広貴さん●東北大学大学院にて博士号取得後、株式会社東芝で研究者として勤務し2023年に独立。特許76件、論文15件、新聞などのメディアでも自身の研究内容が多数掲載。幼いころから現在まで裸眼視力2.0をキープしている研究者。

取材・文/小林賢恵