背すじがまっすぐに伸びず丸まっている状態、いわゆる「猫背」は見た目が悪いだけでなく、身体に大きな負担がかかり健康にもさまざまな影響を及ぼす。

脳への血流不足が認知症を引き起こす

「その影響は脳にも及び、ひいては認知症を発症させる原因にもなります」

そう警鐘を鳴らすのは、梶の木内科医院院長の梶尚志先生。

関連の介護施設で高齢者に運動トレーニングを指導し、筋肉組織や筋力の変化を観察・研究している中で、認知症を発症したり、進行してしまう人たちに、いくつか共通点があることに気づいたという。

「猫背がさらにひどくなり、背中が亀の甲羅のように丸くなって頭が前に突き出ている姿勢を専門用語で『亀背(きはい)』といいます。調査をすると、認知症の人の多くに亀背などの姿勢異常が見られたのです」(梶先生、以下同)

つまり、亀背の人は正常な姿勢の人より認知症になるリスクが高いことが示唆される。

「海外の研究でも、猫背・亀背などの姿勢の異常が、認知機能低下のリスクとなることが明らかにされています」

では、なぜ亀背になると認知症を発症しやすくなるのか。

「原因のひとつに、記憶や言語を司(つかさど)る前頭葉への血流不足が挙げられます。亀背のように首が前に突き出た姿勢では頸椎(けいつい)の動脈が圧迫されるため、脳への血流量が減少します。そのため脳の機能がうまく働かなくなり、認知機能が低下するというわけです。

さらに、前かがみの姿勢は胸部を圧迫するので、呼吸機能が低下し、血中酸素濃度が下がります。脳への酸素供給も不足するため、神経細胞がダメージを受けることに。これも認知症の原因になります」

肩甲骨周辺の筋肉をほぐして背骨を伸ばす

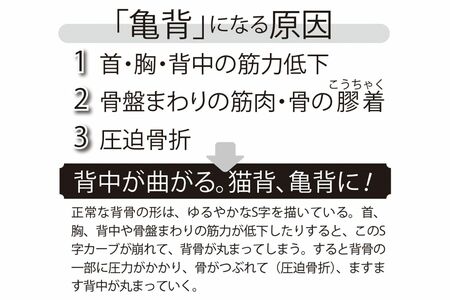

認知症の原因はさまざまではあるが、亀背を予防・改善することが脳にとって大切なのは間違いなさそうだ。そもそも亀背になるまで、背中が曲がる原因はなんだろう。

「亀背は生まれつき脊椎の変形がある場合や、脊椎の病気などが原因の場合もありますが、高齢者の亀背のほとんどは背骨の圧迫骨折です。骨粗鬆症(こつそしょうしょう)などによって背骨が押しつぶされたり、摩耗・変形して、背骨が弯曲していくわけです。

『骨折』といっても痛みや自覚症状はありません。そのほか、首や背骨を支えている胸や背中の筋力が低下すると、前傾姿勢になってしまいます」

すなわち、骨粗鬆症、筋力低下を防ぐことが「亀背」の改善につながるようだ。亀背の人は例外なく筋肉が硬くなっていて、姿勢改善にはストレッチが有効だという。

「肩甲骨まわりと股関節まわりのストレッチを1日1セットやってみてください。筋肉がほぐれ、背骨も徐々に伸びていきます。併せて、日常生活に運動習慣を取り入れてほしいですね。

ウォーキングなどの有酸素運動は、認知症の予防になることがわかっています。背すじを伸ばして顔を上げ、胸を張って腕をよく振ってウォーキングすれば、ダブル効果が得られるはずです」

また、パソコン、スマートフォンの見すぎなど、長時間同じ姿勢を続けるのも背骨によくない。合間のストレッチを心がけてほしいという。

さらに梶先生は、骨粗鬆症の予防として、特に女性に気をつけてもらいたいことに食生活を挙げた。

「閉経を迎える50代から、女性ホルモンの減少もあって、女性は急激に骨量が減ります。カルシウムやビタミンD、マグネシウムなどの栄養を含む乳製品、きのこ類、海藻類の食材を積極的にとるようにしてください。

姿勢の悪化は老化の第一歩。そして、認知症の入り口です。日々食事や運動に気を配り、背すじを伸ばした姿勢を意識して過ごしましょう」

いま、猫背ぎみという人は、亀背になる前に。亀背に近いという人も改善可能なので、まずはストレッチから始めてほしい。

「背中を伸ばす」ストレッチ

最初にキャット&ドッグのストレッチを行って背骨を伸ばし、ほかの3つのストレッチで肩甲骨と股関節周辺の筋肉をほぐしていくと効果的。これを1セットとし、1日1回入浴後などに行うとよい。

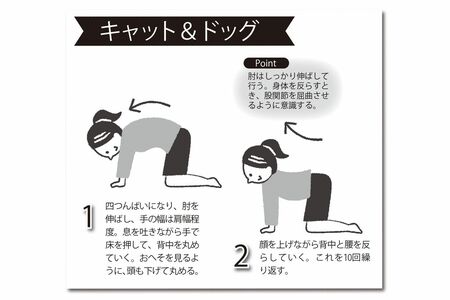

キャット&ドッグ

(1)四つんばいになり、肘を伸ばし、手の幅は肩幅程度。息を吐きながら手で床を押して、背中を丸めていく。おへそを見るように、頭も下げて丸める。

(2)顔を上げながら背中と腰を反らしていく。これを10回繰り返す。

《POINT》肘はしっかり伸ばして行う。身体を反らすとき、股関節を屈曲させるように意識する。

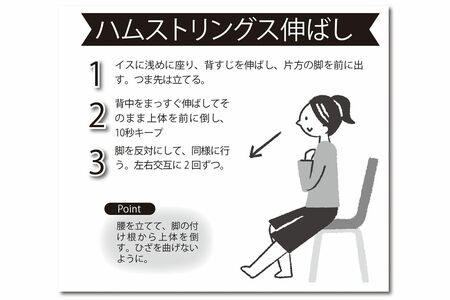

ハムストリングス伸ばし

(1)イスに浅めに座り、背すじを伸ばし、片方の脚を前に出す。つま先は立てる。

(2)背中をまっすぐ伸ばしてそのまま上体を前に倒し、10秒キープ

(3)脚を反対にして、同様に行う。左右交互に2回ずつ。

《POINT》腰を立てて、脚の付け根から上体を倒す。ひざを曲げないように。

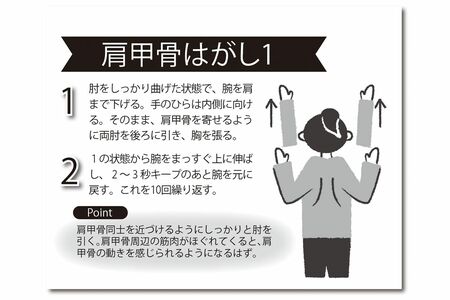

肩甲骨はがし1

(1)肘をしっかり曲げた状態で、腕を肩まで下げる。手のひらは内側に向ける。そのまま、肩甲骨を寄せるように両肘を後ろに引き、胸を張る。

(2)1の状態から腕をまっすぐ上に伸ばし、2~3秒キープのあと腕を元に戻す。これを10回繰り返す。

《POINT》肩甲骨同士を近づけるようにしっかりと肘を引く。肩甲骨周辺の筋肉がほぐれてくると、肩甲骨の動きを感じられるようになるはず。

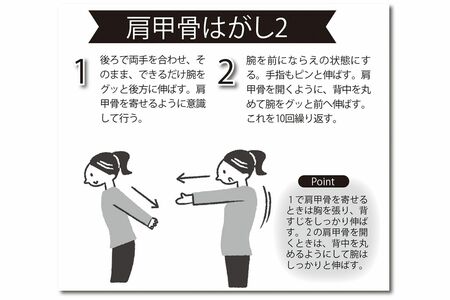

肩甲骨はがし2

(1)後ろで両手を合わせ、そのまま、できるだけ腕をグッと後方に伸ばす。肩甲骨を寄せるように意識して行う。

(2)腕を前にならえの状態にする。手指もピンと伸ばす。肩甲骨を開くように、背中を丸めて腕をグッと前へ伸ばす。これを10回繰り返す。

《POINT》1で肩甲骨を寄せるときは胸を張り、背すじをしっかり伸ばす。2の肩甲骨を開くときは、背中を丸めるようにして腕はしっかりと伸ばす。

教えてくれたのは……梶 尚志先生●梶の木内科医院院長。総合内科専門医、腎臓専門医。家庭医として患者を診察する中で、通常の診察では解決できない「身体の不調」に栄養学的なアプローチから治療を行う。近年は高齢者の筋力と姿勢の問題にも取り組む。

取材・文/桑原順子