養老先生が指摘するように、きちんと考えれば物事を理解できると思い込んでいる人は少なくない。しかし実際には、「考えたってわかんねえよ」とか「話が通じない」と思うことは山のようにあって、“周りが自分を理解する”ことなんてそうそうない。

『バカの壁』の印税は「妻が使ってくれた」

そのため、養老先生自身、「生きているから悩みはあるけど、悩んでもしょうがないと考えている」と話す。

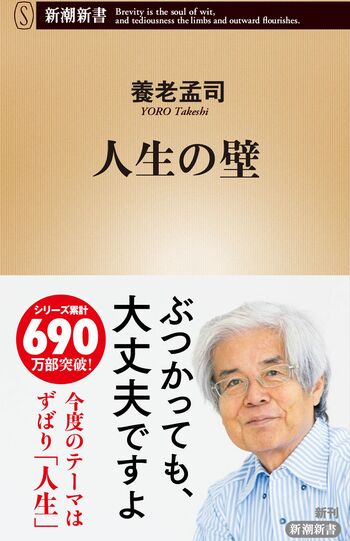

近著『人生の壁』では、こうした人生のテーマも扱っており、先の言葉を表すエピソードが登場する。養老先生は57歳で東大を辞めるのだが、なんと貯金はほとんどしていなかったというのだ。

「ないならないで仕方ないという考えだったのですか?」と質すと、「そうですよ」とあっけらかんと答える。

「僕はお金って、政府が国民に必要な分だけお札を刷っていると考えていた。つまり、誰かがお金を使わずに貯め込むと、その分ほかの誰かが困ってしまうと。だから、ほかの人を困らせないようにと、僕は積極的に使うようにしていた。その後、『バカの壁』がベストセラーになって印税が入ってきましたけど、きちんと女房が使ってくれています(笑)」

何年も先のことを考えても仕方がない。だから、

「何か起きたら起きたでしょうがない。悩んでお金が入ってくるなら、たくさん悩むけど、そんなことはない(笑)」

こうした“考えすぎない考え方”を持つからだろうか、2020年には心筋梗塞を患い、'24年には小細胞肺がんと診断されたにもかかわらず、87歳になった今も養老先生は心身共にパワフルだ。大好きだったタバコについては、こんな考え方で折り合いをつけているのだそう。

「本当は吸いたいけど、家族やお医者さんが一生懸命、健康面の心配をしてくれるわけです。そんな中でタバコを吸ったら、『何事か!』と怒られるでしょ。怒られるのが嫌だから吸わないだけ。ですから、タバコを吸わないということに対して決意をしているわけではなくて、吸わないという付き合いをしているという発想ですね」

たしかに、「禁煙する!」と意気込むとかえってストレスになりそうだ。だが、「吸わないほうが角が立たないな」と考えると、不思議と心の余白が生まれる。

「できもしないのに決意だけしても嘘くさいだけ。楽に考えたほうがいいんです」

ほかに健康の秘訣を問うと、「散歩くらい」と笑って答える。今ではリスナーから寄せられる相談が、養老先生にとって大事な頭の体操になっているという。考えすぎて悩むのはよくない。しかし、フランスの哲学者・パスカルが言うように、「人間は考える葦である」。頭を使ってナンボである。

「日本人はもともとどっちつかずの中間的な考え方をするのに、悩むときだけまじめすぎるんです。『まぁいいか』になれない。みんな、不まじめになれない自分に悩んでいる。でも、時には『仕方ない』とか『それでいい』と考えることも大切です。困る前に悩むなってことですよ」

悩めば悩むほど目の前の壁は高くなる。乗り越えるのではなく、そもそも壁をつくらない。そんな考え方を、今も養老先生は教えてくれる。

取材・文/我妻弘崇

ようろう・たけし 1937年、神奈川県生まれ。解剖学者。東京大学医学部卒。東京大学名誉教授。1989(平成元)年『からだの見方』でサントリー学芸賞受賞。2003年『バカの壁』はベストセラーとなり、新語・流行語大賞、毎日出版文化賞特別賞を受賞。ほか著書に『唯脳論』『遺言。』『ヒトの壁』など多数。大の虫好きとしても知られ、鎌倉の建長寺に虫塚を建立し、毎年法要を行っている。