メールが主流の時代になったが、やはり直筆の手紙にはかなわない。ラブレターから暑中見舞いまで、相手の心を動かす手紙術を芥川龍之介や北原白秋などの文豪から学んでみた。

「拝啓に始まり、時候の挨拶うんぬんという堅苦しい形式がよく使われていますよね? あれに違和感を覚えたんです。文章は書き出しから自分の世界が始まるのに、他人が作った形式で書くというのは納得がいかない」

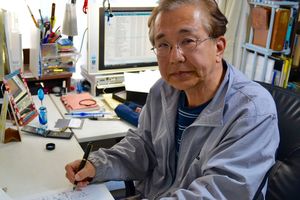

そう話すのは、生活手紙文研究家の中川越さん(62)。

手紙の形式を100年以上たどる研究を始め、例文集の中で出会ったのが夏目漱石や島崎藤村の手紙だったという。

「あ、おもしろい! と思いました。形式にとらわれず、実にその人らしい手紙。文豪たちの書簡集を見てみると、 “こういうふうに書いていいんだ” という発見の連続でした。通底するのは相手に対する敬意を入れていること。『拝啓、敬具』を使わなくても、文を敬意でサンドイッチにするのが手紙の基本ですね」

中川さんに、いい手紙の条件を聞いてみると、

「作品の感想をくれた友人への漱石の礼状に《実は嬉しいから(あなたの手紙を)二遍繰り返して読みました》とあった。そう、2度読みたくなる手紙こそが、いい手紙でしょうね」

見舞いの基本は「相手の味方になる」こと

《今の世に神経衰弱に罹(かか)らぬ奴は金持ちの魯鈍(ろどん)ものか、無教育の無良心の徒(と)か左(さ)らずば、二十世紀の軽薄に満足するひょうろく玉に候。もし死ぬならば神経衰弱で死んだら名誉だろうと思う》

《……御入院まで相すめばとにかく安心いたし候ただ此上(このうえ)は気長くご養生なさるべく御不自由なことがあれば御申し越しくださるべく候

一月二十五日夜 子規

碧梧桐(へきごとう) 詞伯(しはく) 床下(しょうか)

寒かろう痒かろう人にあいたかろう》

「漱石のお見舞いは、精神を病んで憔悴する門下生に書いたもの。スパイスのきいたユーモアで、あなたはちっとも異常じゃない、こんな世の中で神経を病まないほうが異常なんだ、と励ますだけでなく、完全に相手の味方になっているのがポイント。

正岡子規の言葉は、相手が目下の弟子でも丁重。追伸は枕辺に寄り添い、タオルを当てている母のようにやさしい」(中川さん、以下同)

あえて “暑” の字を使わず “涼” を届ける

《昨夕の夕立に後の涼しさを楽しみ居(お)り候》

「歌人の三宅花圃(かほ)は、あえて暑の字を使わずに、まず涼を印象づけて相手を冷やしてあげています。

暑中見舞いでは芥川が漱石に送った手紙も有名。《先生また手紙を書きます、嘸(さぞ)この頃の暑さに我々の長い手紙をお読みになるのはご迷惑だろうと思いますが、これも我々のような門下生を持った因果と御あきらめ下さい》。親愛の情が感じられるいい書き出しです」

文豪でも愛の手紙は直球勝負!?

《この叢(くさむら)はどの叢にもまして僕には美しい…ここをおまえに手紙を書く僕の緑いろの机にしよう》

《僕には、文ちゃん自身の口からかざり気のない返事を聞きたいと思っています。繰り返して書きますが、理由は1つしかありません。僕は 文ちゃんが好きです。それだけでよければ 来てください》

《今度逢わばお前様を殺すか、一生忘れられぬほどの快楽の痛手をお前様に与えるか二つに一つにて御座候》

《話したいことよりも何よりもただ逢うために逢いたい》

「24歳で急逝した天才詩人・立原道造の手紙は、愛しているとは言わずに大きなものを伝える至高のラブレターですね。

芥川のラブレターは驚きでしたね。あの神経質な作家がこんな子どものような率直な表現をするなんて。この時、彼は漱石から作品『鼻』を褒められた直後ですから舞い上がっていたときでしょう。でも、そこから結婚にまで至ったんですからね。

白秋の人間の矛盾した本質をぶつけたラブレターも強烈ですね。それでも最後に “御座候” とつけたことでお茶目に相手への尊敬を表したので清潔感を印象づけることに成功しています。

夢二はこのとき相手への未練に支配されていました。それでも未練をコントロールして楽しんでいるしたたかさが表れていますね」

美味しい食べ方も添える気遣いを!

《つまらないものですが、ほんのお笑い草までに、伊豆の仁科の海苔をお送りいたします。わざわざ食卓に上げていただくような品ではございませんが、少し焦げ過ぎるぐらいに火であぶって、これをもみ、さっと熱湯をたらしてから醤油をかけ、これを練ってから召し上がるか、またはあぶってからもんだ後、三杯酢で食べるのもよいということを、伊豆の人に聞いたまま申し上げます》

「現在では贈答品は値段のみの価値になってしまっていますが、かつては必ず添え状を入れていました。品物とは別に手紙を送ることもありました。

幸田露伴は海苔を送るだけでなく美味しい食べ方も指南。贈り物とは実は心を送る媒介品だった。そのものをどう楽しめばいいのか、そこまで丁寧にアシストした作家の思いが伝わります」

<プロフィール>

なかがわ・えつ 古今東西・有名無名を問わず、さまざまな手紙から手紙のあり方を考える研究家。『漱石からの手紙』『文豪に学ぶ手紙のことばの選びかた』などの著書がある