パスワード記録ノートのポイントは4つ。

スマホのロック解除方法も家族には伝えておこう

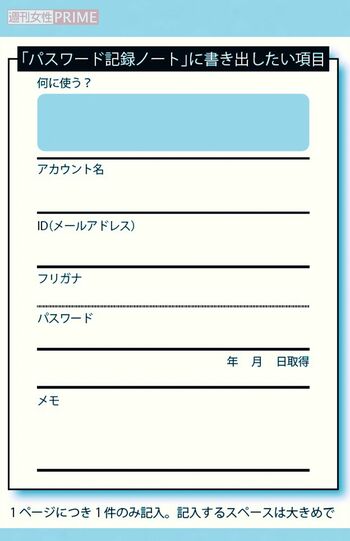

1・1ページに1アカウント

記録するのはシンプルに1件の「アカウント名」、「ID」、「パスワード」。

「1ページにこれらの情報をいくつも並べて書くと文字が小さくなり、間違いのもととなります。ですから1ページに書くのは1つのアカウントだけ。3つの情報はそれぞれ別の欄に、大きく丁寧に書きましょう」

2・用途も一緒に書く

アカウント名だけだと、後に見たとき、何のためのアカウントなのかわからなくなることも。

「『公民館の会議室を予約するときに使う』『〇〇銀行ネットバンキングのログイン時に入力』など、用途を具体的に書いておくと安心です」

3・フリガナを振る

数字の「1(イチ)」と小文字の「l(エル)」など、区別がつきにくい文字は案外たくさんある。

「打ち間違いを防ぐために、パスワードには『イチ』『エル小』などとフリガナを振っておくといいでしょう」

4・伏せ字の使用もOK

ノートを誰かに見られて悪用されないかと心配な場合、ルールを決めて一部を伏せ字にするのもアリ。

「例えば『★』は『3D』、『●』は『n@』というように、自分なりのルールを設定。パスワードが『3D45-n@kf』だとすると、ノートには『★45-●kf』と書いておきます。ただし、決めたルールを忘れたら元も子もありませんから、その点は気をつけてください」

重要な個人情報が書かれたノートだからこそ、保管場所には注意が必要。

「毎日、目にする目立たない場所に保管するのが理想的で、外への持ち出しは絶対禁止です。ノートの存在を人に話したり見せたりするのも控えてください。ただし、ご家族など信頼できる方だけは例外。いざというとき、役立ててもらえるように保管場所を伝えておきましょう」

万が一のことは、シニア世代に限ったことではない。

「中高年世代でも“パスワード記録ノート”の活用は役に立ちます。実際に今のうちから始めているという人も少なくありません。また、普段からスマホの中身は整理しておきましょう。使わないアプリを削除したり、個人情報も整理と削除をして、家族が見てもわかりやすいように。スマホのロック解除方法も家族には伝えておいたほうが緊急のときに対応できます」

増田さんがスマホの活用をすすめる理由は、災害時の経験にもある。

「東日本大震災で、液状化や計画停電に見舞われたあとに、活躍したのがスマホでした。そのときから、災害時に威力を発揮するのはスマホだと確信し、緊急時にスマホをどう使って情報を集めるか、家族にどう安否を知らせるかを教えるようになりました」