遺族年金制度が大きく変わろうとしている。今年、年金制度改正法が成立した際は、その内容をめぐって「遺族年金が5年しかもらえなくなるの!?」「なんのためにこんな急に?」という戸惑いや反発もあった。

大きく変わるのは遺族“厚生”年金

「確かに、唐突感のある改正でしたよね。実は今回の改正の背景には、女性も働くのが当たり前になった社会状況になったことと、これまで遺族年金をほとんどもらえていなかった男性と女性との間の不公平を解消しようという国の意図があります」

そう話してくれるのは、社会保険労務士の佐藤敦規さん。

いざというとき、遺族年金がずっともらえる……、その前提で夫の生命保険の死亡保障を抑えている家庭は多いはず。急に制度が変わるのは大問題では?

「影響の大きい変更は、2028年4月から段階的に行われます。また、そもそも変更の対象になっていない人も多いのです。むやみに不安にならず、自分にどんな影響があるのかきちんと把握したうえで対策を考えたいですね」(佐藤さん、以下同)

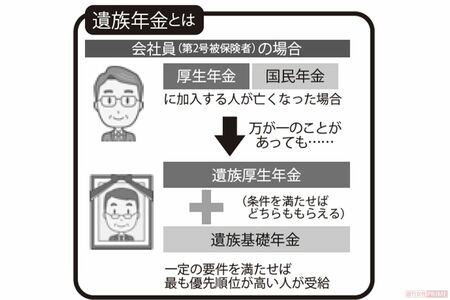

佐藤さんによると、まず知っておきたいのが、遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があることだそう。このうち遺族厚生年金は、亡くなった人が会社員だった場合や老齢厚生年金をもらう条件を満たしていた場合などに、子がいるいないにかかわらず、妻、つまり遺族がもらえるものだ。

自営業で国民年金に加入していた夫が亡くなった場合は、妻は子(※)がいる間だけ遺族基礎年金が受け取れる。

「自営業者の妻は、子がいない場合や子が一定年齢以上になっている場合、死亡一時金のみで、遺族年金はもらえません」

一方、会社員の夫が亡くなった場合、これまでであれば30歳以上の女性なら遺族厚生年金が生涯にわたって受け取れ、子がいる間はさらに遺族基礎年金も受け取れた。

今回、「原則として5年の有期給付に」と大きな変更があったのは遺族厚生年金について。この変更で「従来なら生涯もらえたはずなのに……」とマイナスの影響を受けるのは、2028年度末時点で40歳未満の女性。

「なお、変更後でも、子がいる間は遺族厚生年金がもらえます。子がいなくても、収入が少ない(月収約10万円以下)などの事情で配慮が必要とみなされれば、5年目以降ももらい続けることができます」

今回の遺族厚生年金の変更は男性にも適用される。従来、会社員の妻が死亡しても、夫が55歳未満だった場合は遺族厚生年金がもらえなかった。変更後は、会社員の妻を亡くした夫は何歳であっても5年間は遺族厚生年金をもらえるようになる。

※遺族年金の対象となる「子」とは、18歳になった年度末までの子ども。障害がある場合は20歳未満

遺族厚生年金とは…

遺族年金は亡くなった人が保険料納付などの要件を満たしていれば、その遺族が受け取ることができる

故人の要件(遺族厚生年金)

・現役会社員が死亡(一定の納付期間が必要)

・在職中の病気・ケガで会社を退職後5年以内に死亡

・障害等級1級・2級の障害厚生年金を受給していた

・保険料を納付・免除した期間等が合計25年以上ある