やせている女性の出産は、子どもの将来にもリスクが!?

「若年女性の低栄養は貧血や月経困難、摂食障害などに加えて、年齢を重ねると骨粗鬆症や糖尿病の発症との関連性が指摘されています。また、やせている女性が妊娠すると赤ちゃんが低体重で生まれる危険性があり、その子が大人になったときに高血圧、糖尿病、心臓病を発症しやすくなると言われています。高齢者の栄養が不足すると心身の『フレイル(虚弱状態)』に陥る可能性が高まり、要介護につながるケースもありますね」

高齢者は、加齢で口の機能が衰えると食欲が低下。食生活が食べやすいものに偏ったり、食べる回数が減ってしまったりして、体づくりに必要なタンパク質やビタミン、ミネラルが不足してしまうそうです。

一方で中高年に多い過栄養は、食べ過ぎや偏った食生活が肥満や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病のリスクを上げます。こうした栄養不良の背景には、年齢や性別による意識のズレも関わっているそうです。

「世界的にも同じ傾向がありますが、日本の若い女性には『やせているほうが美しい』という価値観の広がりが、低栄養を招いています。また、高齢者は中高年時代に受けた健康診断やメディアで得た知識がアップデートされず、年齢を重ねたあとも“食事制限”を続けるため必要な栄養素が摂れていない状態です。栄養不良は健康を脅かす最大のリスク。誰もが健康で、SDGs(持続可能な開発目標)の『誰一人取り残さない』世界を目指すには、栄養バランスのとれた食事がとても重要と言えます」

日本人の90%が実践できない「栄養バランスのとれた食事」の難しさ

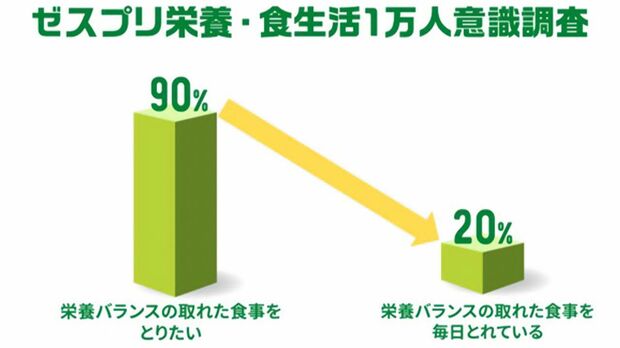

栄養不良の解決に向けて、ゼスプリが立ち上げたのが「ゼスプリ栄養改革プロジェクト」。同プロジェクトでは、全国1万人を対象に「ゼスプリ栄養・食生活1万人意識調査」を2024年6月に実施しました。ゼスプリの猪股さんは、この調査結果をもとに次のように分析します。

「調査では、90%以上の人が『栄養バランスのとれた食事をとりたい』と答えたにもかかわらず、実際にできている人は約20%にとどまりました。実践が難しい最大の理由は『毎日の忙しさ』。次いで『一人で食べる食事(個食)が招く食生活の偏り』、『食品価格の高騰』と『栄養知識の不足』による影響を受けていることが明らかになっています」

日本では“栄養バランスの良い食事=一汁三菜”というイメージが定着しています。それゆえ「一度に何品も調理しなければならない」「仕事や育児に忙しくて作る余裕がない」など、心理的なハードルを感じて「食事の栄養バランスが整わない」と感じやすい傾向にあるようです。

また、日本人が考える「果物の栄養」に抱くイメージも栄養不良の一因になっている、と猪股さん。

「果物は、調理の手間がなく、ビタミンやミネラル、食物繊維などの栄養が手軽に摂れる食材です。ある調査では、フランス・ドイツでは約70%の人が『日常の食事に果物を加えると栄養バランスが良くなる』と考えているのに対し、日本ではわずか20%ほど。ヨーロッパと日本とでは、果物のイメージが大きく異なっているのがわかります」

日本における果物は、デザートや特別なときに食べるものというイメージが根強く、栄養源として認識されにくい状況にあるそうです。

「他国の果物消費状況や関連データを調べると、日本の果物摂取量は160カ国中152位。日本では、ギリシャのおよそ4分の1程度しか果物が食べられていませんでした。今後も当社は日本に住む人々に、果物の栄養をより身近に感じてもらえるような取り組みを進めていきます」

ゼスプリは、2017年から日本栄養士会が主催する「栄養の日・栄養週間」に協賛し、8年間で約160万人の生活者に向けた食事栄養指導やキウイフルーツの提供を行ってきました。

2025年は栄養戦略機構とともに「栄養の力でつながるプロジェクト」として、全国約2,100カ所で約20万人の生活者に向けて、管理栄養士・栄養士による栄養指導の実施を予定。猪股さんは「これからも果物の魅力発信に注力していく」と意気込みを語りました。