「終活を進める本人が、その内容を周囲に全く相談せず、自身の判断だけで進めてしまったり、度を越した物の整理を行ってしまったり、あるいは、後々家族間で争いの火種となるような遺言書を作成してしまったり。その結果、遺された人たちに負担や混乱を引き起こしてしまうことはよくあり、これを“ブラック終活”と呼んでいます」

“迷惑をかけない”が落とし穴

そう話すのは葬儀業界に長年身を置く、尾上正幸さん。

「自分の人生の締めくくりなのだから、自分の好きなように決めたい」

「家族には迷惑をかけたくない」

このような、自身の人生に対する自立した考えや周囲への配慮が、なぜ残念な結果につながってしまうのだろうか。

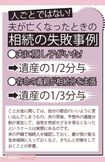

大きな要因として挙げられるのが、「家族との情報共有の不足」。本人がどんなに周到な準備をしたとしても、その内容を家族が全く知らなければ、いざという時に家族は何から手をつけて良いのかわからず、途方に暮れてしまう。

「本人の独りよがりな判断も問題になります。長年培ってきた自身の価値観や生活スタイルを大切にすることは素晴らしいこと。でもそれが時に、家族の気持ちや現実的な状況を顧みない結果につながってしまうのです。例えば、家族にとって大切な思い出の品まで本人の判断だけですべて処分してしまうなどです」(尾上さん、以下同)

遺された人の、亡くなった人への感情は想像以上にさまざまなものがある、と尾上さん。

「担当したお客様のケースです。自分の死後、遺体を大学などに提供する献体を勝手に決めてしまった男性の例がありました。ご本人は最後、世の中のために何かしたいという思いで手続きされたようですが、ご家族としては複雑な思いがあったようで、生前になぜひとこと言ってくれなかったのか、と悔いを残した葬儀となってしまいました」

そこで尾上さんが提案するのが「終活宣言」。お正月や家族旅行など一同が集まる機会に「そろそろ終活を始める」と宣言することで、家族全体が未来について話しやすい雰囲気をつくることができる。

しかしいきなり“私の終活についてなんだけど……”と切り出すのは、家族も身構えてしまうかもしれない。“最近、友人から終活の話を聞いてね”、“雑誌で終活の特集をやっていたから、少し考えてみようかと思って”など軽い話題から始めてみよう。そして自身の希望を一方的に伝えるだけでなく、家族が何を望んでいるのか、何を心配しているのかをリサーチする姿勢も大切。「希望はこうだけど、どう思う?」と確認することで周囲が安心して自身の意見や気持ちを話せるだろう。

「もしエンディングノートを作成している場合はその存在と保管場所、誰が見るべきかを伝えておきましょう。これらの情報をわかりやすい形で整理して周囲に伝えておくことが、もしもの時の家族の負担を大きく減らすことになります」