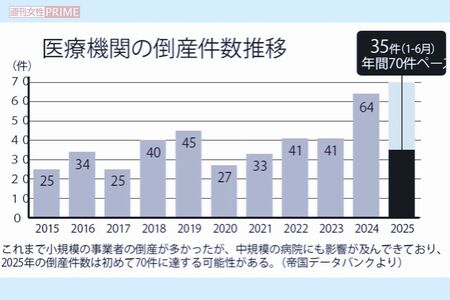

そんな状況で借入金の返済が滞れば、体力のない中小規模の病院は倒産してしまうのだ。これらの問題の根本には、診療報酬制度があるといえる。

多くの人が苦しむ時代に逆戻り

「日本の医療機関は、全国一律の診療報酬により収入を得ています。しかしそれは、増え続ける医療費を抑えるため、病院が儲からない金額に設定されています。しかも保険料の多くを負担する15~64歳の生産年齢人口(社会を支える中心的な年齢層)は減り、介護や医療を必要とする高齢者は増えるため、この先も多額の報酬を得られる見込みはありません」

光熱費や人件費などの負担は年々上がるのに収入は頭打ちで、採算が取れない。

「外来診療の報酬では賄いきれず、病院は常に満床になるよう入院患者を受け入れなければ赤字になるのが現状。さらにこの制度は2年に1度改定されるたび新たな条件がつき、対応できないと経営はますます悪化します」

では病院が経営難に陥ったり倒産すると、私たちにはどのような影響があるのか。

「中小病院には地域の救急を担う急性期病院もあれば、自宅に戻れる状態ではない慢性期の患者を受け入れる病院もあります。それらがなくなると、ケガや脳卒中、心臓病などで急に倒れたとしても、簡単には手術や入院ができなくなるでしょう。そもそも119番に連絡しても受け入れ先が見つからず、たらい回しで手遅れになるケースも増えるはずです」

すでに深刻な医師や看護師不足も、今後さらに加速する。

「昨年、都内の腎臓内科が医師不足により透析の提供ができず、手術も断らざるを得ない事態に陥りました。川崎市の急性期病院では、医師の働き方改革で残業が難しくなり、十分なスタッフの確保が困難で閉院に至りました。

過去には麻酔科医不足で緊急手術ができない病院や、外科医不足で診療を取りやめた話も聞きます。2030年には生産年齢人口が総人口の6割以下になり、労働需要に対して644万人の人手が不足するという試算もあり、この問題は悪化します」

認知症や要介護の高齢者にも、厳しい現実が迫る。

「そのような高齢者は入院が長期化しがちなので、短期間で多くの入院患者を受け入れないと高い診療報酬を得られない病院側は、受け入れを拒否するようになります。また、家族は手術をして元気になってほしいと願っても“手術せず静かに見送ったらどうですか”と促されることもあるかもしれません。

医療体制に不備があるせいで、助かる見込みのある患者さんに回復するチャンスが訪れない。これでは戦前のように満足に医療を受けられず、多くの人が苦しむ時代に逆戻りです」

そのような未来に向けて、患者はどのような対策ができるのだろうか。

「“患者力”を高めることが重要です。これは自ら勉強して知識を深めることで、医療リテラシーを高めるということ。医療機関にかからなくても、市販の薬で治したり、逆に不用意に薬を飲みすぎないなどして、自己防衛することが重要です」