普段の生活から健康に気を配り、運動や代替療法を試みるのもひとつの手だ。

個人でも医療の知識を高めていくことが大切

「医師との知識格差を当たり前と思うのではなく、自分で調べて症状を判断し、本当に必要なときだけ救急車を呼ぶようにしましょう」

それを実現するためには、かかりつけ医の存在も重要になってくるという。

「近隣のクリニックなどの医師はどんな病気でも治すというよりは、患者に寄り添い、場合によっては大きな病院につないでいく。そして大病院の医師の説明を噛み砕いて説明するような、アドバイザー的な役割を担っていくべきです。つまり、田舎のよろず相談所として機能していた、昔の赤ひげ先生のような存在が必要なのです」

近年、厚生労働省はかかりつけ医の機能として、訪問診療や家庭医を推進している。

「今後は大きな病院で診てもらうのは、よほど症状が悪化してからでないと難しくなるでしょう。しかし残念ながら、今のかかりつけ医は内科や産婦人科、精神科まですべてを診られるイギリスの家庭医のような存在ではなく、近所のよく行く医者という位置づけです」

これからは日本でも総合診療医を育成し、資格がないと開業や訪問診療ができないなど制度を整えるべきだと話す。

「しかし今から教育を始めても、成果が出るのは20年近く先。現時点では、病院をつぶさないことが重要で、個人でも医療の知識を高めていくことが大切でしょう」

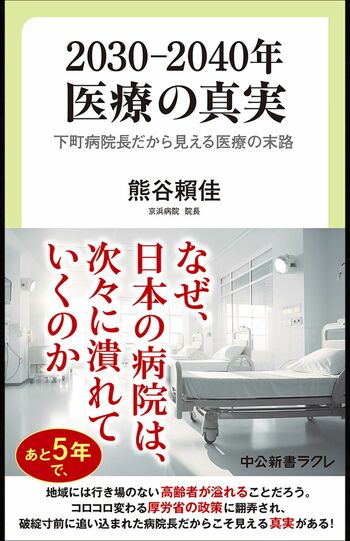

『2030―2040年 医療の真実 下町病院長だから見える医療の末路』

取材・文/植田沙羅

熊谷頼佳先生 1977年慶應義塾大学医学部卒業後、東京大学医学部脳神経外科学教室入局。東京大学の関連病院などで臨床研究に携わり、1992年より京浜病院院長。認知症や地域医療に関する著書多数