各国で裁判を見てきた原口さんだが、すんなり入れない国や断られた国もあった。

世界の裁判を傍聴したことで日本の司法制度の課題に気づく

「トルコでは外国人が裁判を傍聴する際に手続きが必要と言われましたし、セルビアでは『私はこういう者で裁判を傍聴したい』とセルビア語で一筆書き入れるよう求められました。中国では断られて傍聴ができていません。

一方、日本は比較的誰でも傍聴できる点では開かれているともいえます。最近まで傍聴メモは禁止されていましたが……」

世界の裁判を傍聴してきたことで、日本の司法制度の課題にも気づいた。

「私は日本でトレーニングを受けて弁護士になりましたが、研修所ではサンプルとなる事例を見て、それを法律に一つひとつ当てはめていきます。刑事裁判の場合は、このタイプの事件だったら情状酌量の範囲はこのくらいまでで、といった感じで機械的に決まることも多く、一人ひとりのストーリーが軽視されがちに見えます。

法律を安定させるため、社会を安定させるという意味ではこの『当てはめ』の制度は必要なのですが、裁判は生身の人間の話で、機械的にさばききれないこともすごく多いと感じています。世界の裁判を見てきて、法律は一つじゃない、裁判は機械ではないという学びがありました」

一方、日本では夫婦別姓問題など、「伝統」という理由のもとで、人権のいわゆるグローバルスタンダードから外れている法律もある。

「国際的な条約や男女平等の人権概念から見れば、夫婦別姓が実現しない日本が特殊な状況にあることがよくわかります。日本では夫婦同姓が『伝統』という理由で維持されていますが、その伝統自体がここ150年くらいでつくられたものであることを知ると伝統といえるのかどうか疑問なのですが……。

世界には、既存の『伝統』を守るためではなく男女平等やマイノリティーの権利を守るようにできている法律も多いので、世界の法律を見ることで、法律の役割を考えさせられますし、家父長制が残る日本の問題点が浮き彫りになります」

現在、WEBで連載中の『続ぶらり世界裁判放浪記』の中では、シンガポール、マレーシア、インドネシアなどの東南アジア諸国や、今後はヨーロッパの裁判についても書いていくという原口さん。

「アジアやヨーロッパはアフリカよりも日本の皆さんがなじみのある国が多いと思いますので、裁判と人々の生活がどう関わっているのかを新たに伝えていきます。アフリカで困ったときに長老や首長に相談に行くのは、ある意味、占い師のところに行くことと似ています。記事を読んでいただくことで、皆さんに裁判を占いと同じくらい身近に感じていただけるとうれしいです」

取材・文/紀和 静

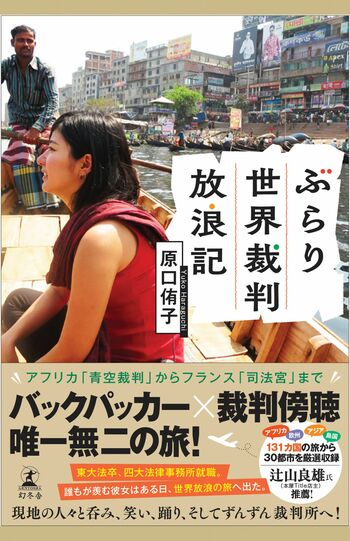

はらぐち・ゆうこ 弁護士。東京大学法学部卒業。早稲田大学大学院法務研究科修了。大手渉外法律事務所を経て、バングラデシュ人民共和国でNGO業務に携わる。その後、法務案件のほか、新興国での社会起業支援、開発調査業務、法務調査等に従事。現在はイギリスで法人類学的見地からアフリカと日本の比較研究をしている。アジア・アフリカ・中南米・大洋州を中心に旅した国は133か国。「幻冬舎plus」で連載中。https://www.gentosha.jp/series/zokuburari/