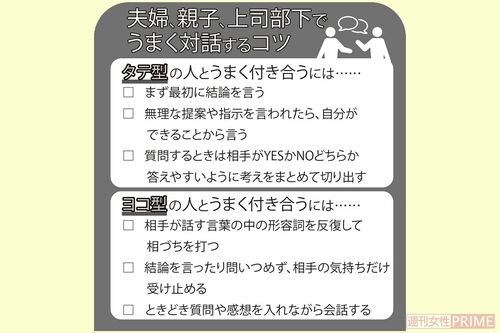

ヨコ型との対話は共感して受け止める

ストレスのない対話様式のヒントを具体的に紹介していこう。例えば、部下が愚痴などマイナスな話をしてきたとき、上司は頭に浮かんだ解決策をすぐに口にしがちだが、これはNG。

「ヨコ型の場合、共感されることでストレスが減り、脳が活性化するので、解決のアドバイスをしなくても自分で折り合いをつけられることがほとんど。ですから話を聞くときは、『大変』『つらい』など相手が使用した形容詞を反復して、共感を示すことが大切なんです」

どうしても共感しづらいなら、「そうか」「そうだね」とだけ返すのもアリ。

「これは『気持ちは受け止めるけど、ことの是非は保留』とする返答。相手にもそれは伝わりますが、ヨコ型の場合、気持ちが通じただけで、対話満足度が得られます。会話の途中で、質問や感想を入れると、より相手を思いやっているという印象を与えられるのでおすすめです」

タテ型は“ダメ出し”をしがちな点も注意。これが続けば言われた側の自己肯定感は低下して、「言っても否定されるだけ」と、対話そのものが減少していく。ただ、“ダメ出し禁止”と意識しても、つい相手に言ってしまった場合、リカバーは必要ない?

「ダメ出しをすると相手の脳が緊張してしまう。謝っても記憶は消せず、取り返しがきかないのです。むしろリカバーしようと、蒸し返さないほうがいい。つい言ってしまったくらいなら、それほど気にしなくてもよいのではと私は思います。

若い人にとっても、たまにはいい刺激になる。言ったほうは言ったほうで、反省するたびに、より言わなくなりますし、気を使いすぎてストレスをためてはコミュニケーションそのものが減ってしまいます」

ちなみに、職場では集中力を削(そ)ぐものとして無駄話が敬遠されるものだが、近年、見直す動きもあるようだ。

「研究によって『なんでもない話』が、発想力を上げ、ヒューマンエラーを抑止することがわかってきました。ちょっとしたことを気軽に話せる安心感があると対話も生まれ、人間関係が開かれたものに。アメリカのグーグル社もこの心理的安全性をチーム構築時に重視しています」

タテ型との対話は“結論から先”を意識

ヨコ型の人が話をするときのポイントを知っておこう。

「最初に結論を言う、これに尽きます。例えば、『いつも水曜日の定例会議ですが、部長が出張で…』ではなく、『来週の定例会議は火曜日になりました』と結論から話し、その後に『部長が水曜から出張なので』と加えます」

とはいえ、説明を先にしたい場合も……。

「『ちょっと気になることがあり、まとまっていないのですが、話していいですか』などと前置きして切り出すといいでしょう。その前ふりがあれば、他の参加者の中にタテ型の人がいてもスムーズに会話を聞き始められます」

もちろん職場だけでなく、家族や近所付き合いなどでも応用可だ。

「もし夫婦や親子間で対話が通じない、と感じたときは、今日食べたランチなど、なんでもない話に切り替えることでリセットできます。対話はすれ違うもの。だからこそスキルを身につけてムダなイライラは減らしたいですね」

コミュニケーション能力が高い人は、問題解決型、共感型、いいとこ取りのハイブリッドだという。役割や場面に応じて自然に切り替えられると理想的。まずは会話内に「いいね」「わかる」「そうだね」をちりばめることから始めてみよう。

教えてくれたのは……黒川伊保子さん●人工知能研究者、脳科学コメンテーター、感性アナリスト、随筆家。AI分析の手法を用いて、世界初の語感分析法である「サブリミナル・インプレッション導出法」を開発し、マーケティングの世界に新境地を開拓した感性分析の第一人者。著書に『対話のトリセツ』(講談社)

取材・文/中西美紀